どうもQ値に対する不信感のある家(会社)があります。その家のQ値は世界トップクラスと宣伝されているのですが、普通のプランならどう見ても考えてもその性能にはならない感じです。

Q値は計算で算出するのが普通で実測で算出するのは極めて困難です。国をあげて研究する予算でもなければ難しいと私の恩師の環境の権威の先生も言ってました。つまり実測であると常に非定常の外部環境にさらされているので、でたらめな数値になります。が、・・・あるメーカーのHPには「測定」とあるのです。

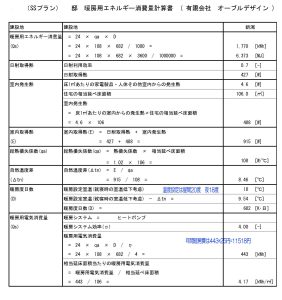

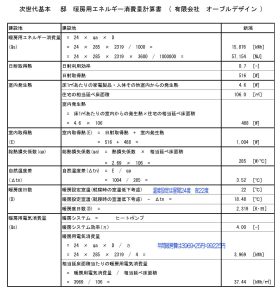

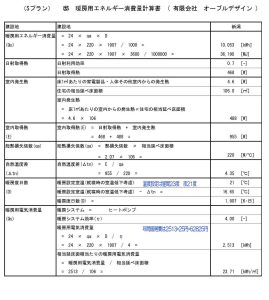

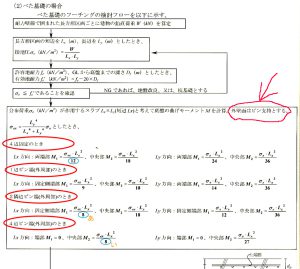

しかも各部位の熱貫流率の明記がどこにもありません。これでは信用しろというほうが難しいです。Q値計算は難しいものではありませんが、その計算している人がちょっとっでもミスするとあっと今に変化します。例えば家の床面積をちょっと大きく捕らえるような事を故意に行えば簡単に0.3くらい変わります。計算は設計者(評価者)しかわかりません。

だからQ値1w/m2k以下の家を作る設計者は、各部位の熱貫流率を表記しております。これを明記する事で大体の精度がわかるからです。その熱貫流率を示さない会社は、??となります。適当でもわかりませんが、現在の社会ではこういった事が許されるから不思議ですね(手すりのない階段など)。

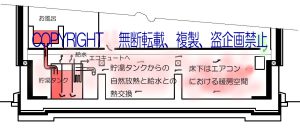

さて、現在建設中のQ値0.98K/m2Kの超断熱の家。

各部位の断熱スペックは

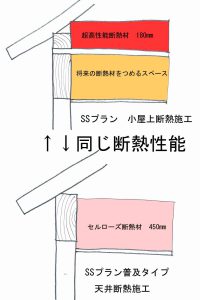

屋根(桁上小屋断熱):高性能フェノールフォーム180mm 熱貫流率0.11W/m2K

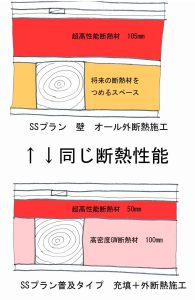

壁:高性能フェノールフォーム105mm 熱貫流率0.19W/m2K

床(基礎1):高性能フェノールフォーム120mm+50mm 熱貫流率0.14W/m2K

床(基礎2)中央部:土 熱貫流率0.11W/m2K

床(基礎3)外周部: 熱貫流率0.24W/mK

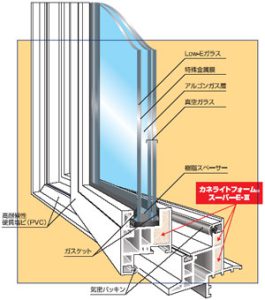

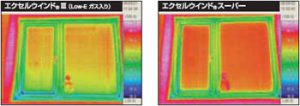

窓:木製3層LOW-Eガラス U値 1.2W/m2K

窓:樹脂サッシLOW-E アルゴン U値 1.6~1.5W/m2K

窓付属部品:無し

換気:全熱交換型換気 熱交換率66%

玄関戸:スゥエーデン製木製断熱戸 ガラス無し 熱貫流率1W/m2k

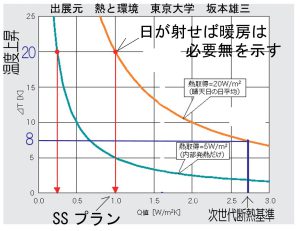

です。これで間柱、柱、土台、桁の断熱欠損を勘案してようやく0.98W/m2kとなります。

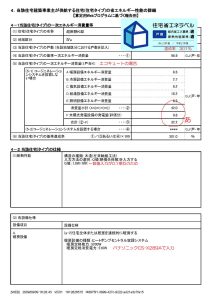

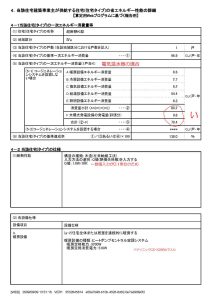

県内でも複数のメーカーでQ値1以下の家を提供していますが、公の評価をQ値で取得している会社は当事務所だけです(調べた限り)。所謂「設計性能表示制度」で温熱に関する表示の等級4を取得するに当たって、Q値で計算して評価を得ました。

つまり設計者以外の第三者がその計算を精査したということです。

Q値という数値は、国で計算方法が決められています(指針)。計算は単純ですが少し間違えただけで簡単にQ値は変わります。だから皆さん注意を払って各部位の熱貫流率を出し合って、互いに納得しております。

次にご紹介するのは、まじめな設計事務所のQ値0.8w/m2kの家のスペックです。そのHPからは、すばらしい仕事をされているオーラを感じます。

屋根断熱435㎜(EPS50㎜+GW100㎜+ロックウール235㎜+GW50㎜)熱貫流率0.098W/㎡・K

壁断熱 295㎜(EPS50㎜+GWB50㎜+ロックウール140㎜+GW50㎜)熱貫流率0.135W/㎡・K

基礎外周EPS120㎜、土間下EPS断熱200㎜(100㎜+100㎜)熱貫流率0.47W/㎡・K

換気方式は、第1種換気方式、(スウェーデン製熱交換換気装置、熱交換率60%)

窓は、スウェーデン製木製トリプルガラスL0-E、アルゴンガス入り(熱貫流率1.3W/㎡・K)

玄関ドアは、スウェーデン製高性能木製断熱ドアで、更にペアガラスで備えた風除室を装備(熱貫流率1.11W/㎡・K)

このくらい行って初めてQ値0.8です。これ以下の家を作るなら、

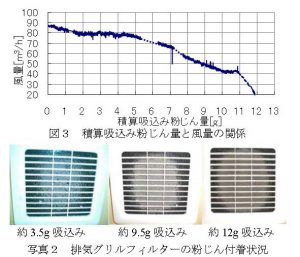

窓は最低でも木製トリプルガラスLOW-Eアルゴンで、樹脂サッシは難しくましてやアルミ樹脂サッシでは到底不可能です。また換気の熱交換率も規定の換気量を確保したときの熱交換率で、弱運転等の効率のよい時の数値ではインチキですね。この熱交換換気システムで最高90%のものがありますが、非常に大掛かりでないと達成不可能です。果たしてQ値が0.7とか0.6では上の仕様をはるかに超える家でなければなりません。

はたして本当でしょうか?と思われる建設会社があります。

昨日のブログも件も含め家の設計はその設計者の思想(考え)が全てです。是非納得できるパートナーをお選びください。