「緑の家」では各設備について建て主さんの自由で好きなものに原則任せている。しかしそれだと専門家として少し無責任なので、一応各設備について計画時積算時の標準仕様を決めているが、今回の話題はトイレの便器で14年来使用した標準仕様の変更のことである。

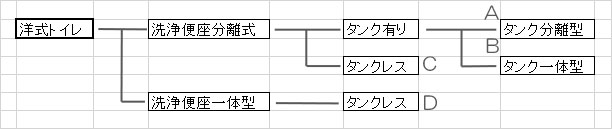

上の写真のとおり先日行われた巻新道の家では便座と本体が一体型の便器になっている。メーカーはパナで、アラウーノS160 ※である。※現在市販されている便器の種類はこちらで、下の表ではDに相当。

従来は12年間ほどずっと同じ便器セットをお勧めしてきた。それはパナでもアラウーノV(20152012年発売)でタンクレスなのだが本体と便座が分離していた便器(以降分離型とする)。この機種に特定の便座を標準としていたが、昨年からその指定していた便座が廃番となり、その後継機種で最新の便座だと従来の倍以上の8万を超えるものしか満足できる節電仕様がない。この為それなら一体型でよいのではないかと思ったことが今回の発端。従来一体化を勧めなかった一つの理由に、洗浄便座と便器本体の寿命が違うので、一体型を使うと便座の寿命で便器本体がまだ正常に動いていても丸ごと取り換えになる可能性が高いから・・・がある。そもそも従来の一体型は分離型より結構価格が高いので、10年から15年ごとの丸ごと交換は気持ち的に許せない。また分離型を標準としていた最大の理由は、その当時の指定していた便座が、省エネ効率230%を超えるダブル瞬間暖房便座として4万円以下で設置できたから。ダブル瞬間便座とは、便座面の保温と温水洗浄の温水を、部屋に入った瞬間に温めること。そのため待機電力がなく、無駄な温めエネルギーがない。15年前は温水洗浄便座の待機電力が住宅内で大きなステルス消費エネルギーになっていて、その改善が求められた。しかし現在は制御、省エネ技術も進み、便座・蓋など工夫して熱が逃げないようしており、大きなステルスエネルギーから脱っしている。また、超高断熱で全館暖房している家(床下暖房なら尚よい)なら、1階のトイレ内の室温は冬期でも25度もあり便座を温めなくともあの飛び上がるような「冷っ」とした感じはなく、わずかに冷たい程度。だからダブル瞬間暖房便座に拘ることがなくなった。

また変更の決定的な理由は、一体型であるアラウーノS160 が昨年から手に入りやすい価格になったためである。自動蓋および泡仕様がネット価格では12万~15万で買えることもあるくらい安価で機能も充実しており、最もアラウーノらしい特徴の泡洗浄待機水面がこの価格で買えるからである。さらに有機素材の便器を持つアラウーノは発売からもうすぐ20年を迎え、その機器としての安心感も出てきた。どうせ15年以内でこわれる一体型なら安いほうが良い。

実はこの泡は洗浄に優れているだけでなく、使用時にも上から落下する水滴を包み込むように作用するため、水面からお釣りをもらうことが殆どなく、かつ使用時の液体跳ね上がりによる便座裏の汚れまで軽減してくれる。

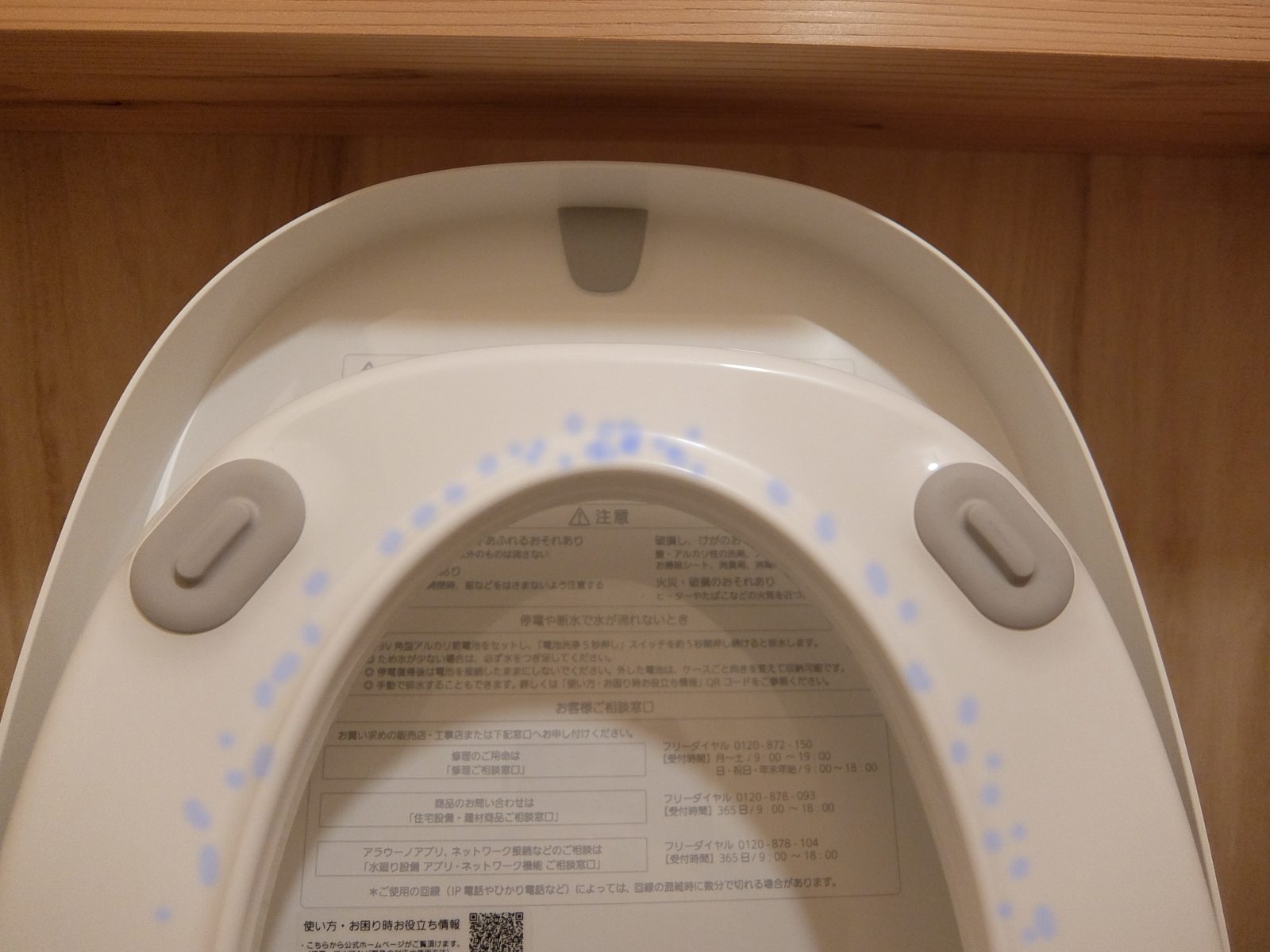

多くの人が経験しているだろうが、座面を上げたときに便座裏には飛び散り汚れがついて黄色くなっていることを見るだろう。

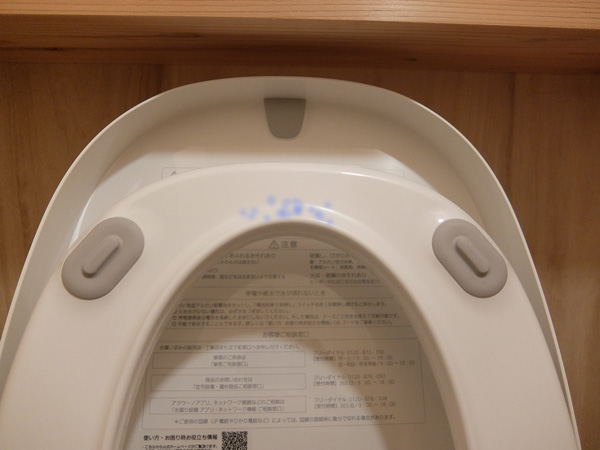

そのままの写真ではリアルすぎるので青い色で加筆してイメージすると上の感じが一般的な便座裏汚れだと思うが・・・

アラウーノ場合はほぼ上の感じで先端のみに集中するくらい跳ね上がり汚れが少なくなる。跳ね上がりの原因はTOTOのHPによると「液体が主に便器本体の陶器面にぶつかり飛沫となってつくそうで、以前は本体の縁がある形状で左右の跳ね上がりを防いでいたが、最近はフチなし形状が多くなり、より左右の跳ね上がりが多くなったとのこと。また本体に直接当たらないように水面を多くすると、お釣りをもらう事が多くなり、また節水型にしにくいとのことで、スタンダートな便器本体の水面は少なくなっている。このためより跳ね上りが気になるそうである。

その点アラウーノS160の標準にある泡待機水面はその両方をみたしつつ水量も4.8Lにまで減らすことに成功しているらしい(私自身節水は水量が6L以下であればそれで十分と思っている)。実際に泡がない水面ではお釣りを多く貰うことも自身で体験している。但しデメリットして毎回の健康チェックが泡で隠れてできなくなることだろうという意見もあるし、樹脂の器はすでに発売から20年経つのでそりなりに技術がこなれているがやはり陶器の耐久性にはかなわないとの意見もある。その一方やはり便器は自身の好みに分かれるところも大きい。現在「緑の家」のオーナーさんはタンクまで分離している便器を選ぶ方が6割を超える。その状況でも「なぜ「緑の家」はこれから一体型のアラウーノS160標準とするのか」という質問を受けるがその理由は以下である。

分離型の代表選手は便座ばかりかタンクまで分離しているTOTOならピュアレストEXだろう。これは上の表ではAになる。

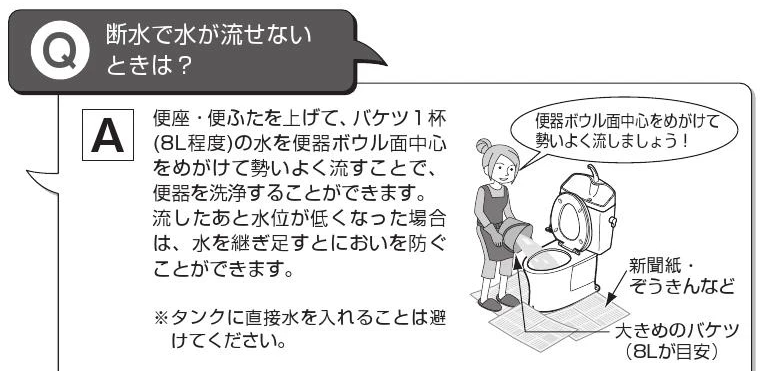

タンク分離型は断水時に一体型より楽に使用できる(流すことができる)との意見が昔は聞かれたが、現在はその点で有利との事はもうない。

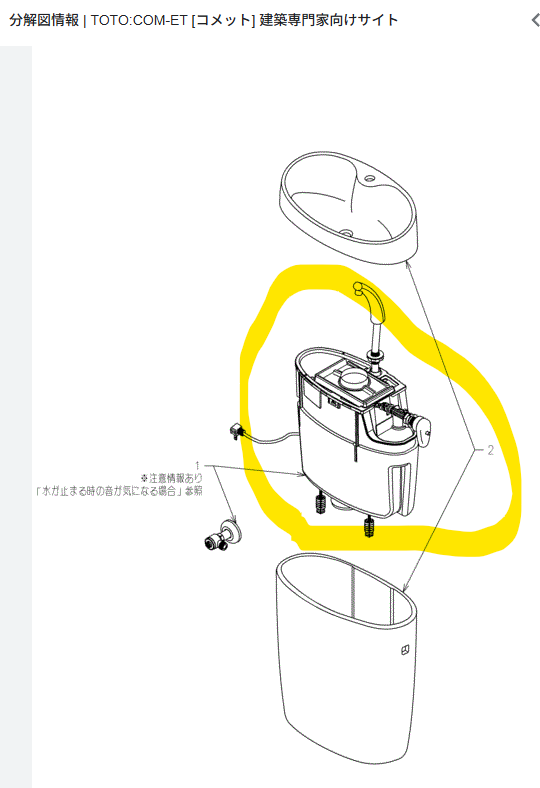

タンク分離型の現在の構造は上のとおりで、陶器製の内側に樹脂でできた容器があってその中に水が入っている。この為蓋を開けてもバケツで水を入れることはもうできない。つまり断水時には一体型と同じように便器本体にバケツで水を流しいれるようにしないと汚物は流れない。

加えてタンク内に電気的配線もある機種まであり(電気スイッチやヒーター等)、メンテナンス部材も従来のタンクとは違いパッキンとバルブ以外にもある。しかもバルブも昔と異なり少し複雑でDIYで取り替えるには難易度が上がっている。この為昔ように陶器のタンクに直接水が溜まっていたころとは違い、タンク内の樹脂の素材が寿命となる。本体のほうは変わらず陶器製なので寿命は長いが、タンク内樹脂が壊れた時に悩むことになるだろう。昔の陶器に直接水が入っていたタンク有便器が最も長持ちするが今更あっても古臭く勧められない。

また分離型で便座が単独交換できる便器(上表でA、B、C)は、DIYで便座を交換できる人は大きなメリットがあるが、専門家に修理依頼する場合は、工賃共で5から10万(便座機種で異なる)かかるので、そのくらいかかるなら便座を30年で3度交換で、本体は15年に一回交換をすると51万(18万+7.5万+7.5万+18万)。尚、Dの一体型を30年で3回交換すると54万(1918万×3回)であまり変わりないコスト差となる。実際は物価が上昇しているはずなのでこんな単純計算ではないだろうし、使う頻度、機能によって変わるが一体型が近年樹脂製で安価になってきているのでこの考えに合理性はあるだろう(水をためるタンクがあるタイプは本体が樹脂のような素材では耐力的に難しくやはり陶器になることが続くと考えられる)。アラウーノの樹脂製一体型が安価になるのは、重さが半分になるという軽量ゆえの圧倒的に運賃や保管代が安くなるためである。アラウーノの欠点は水圧により流れ残りが時折あるとことである。この点は専業メーカーだった、大手2社が安定している。

ただ何度も恐縮だが、便器は嗜好性、好みが大きく左右してよい設備機器。よって建て主さん本人が選ぶことで今後も変わりない。

コメント

TKB様

コメントありがとうございます。

トイレの記事ですがそこが気になりましたか。

通常は薄型BOXをいれて一般的な設置で行っております。105mmの間柱ではちょうどよい具合におさまります。

いつも楽しく拝見しています。

引き込み戸のスイッチははさみ金物を使われているのですか?

すっきりした見た目で気に入っています。