ふとある事から立ち寄った個人HPには家の裁判になった事が書かれていました。たまたま基礎の件や建築基準法の件で関心があったのでしばし閲覧。

厳しい現実ですね。読んであると息が詰まりそうです。相手は大手ハウスメーカーでした。裁判になるとお互いの論理のぶつけ合いは仕方無いとしても、建築基準法の書かれている事を守らなくても、「力」で論理が通ればそれは瑕疵はないという裁判所の判断には大変驚きました。

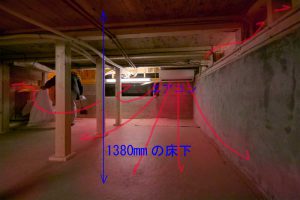

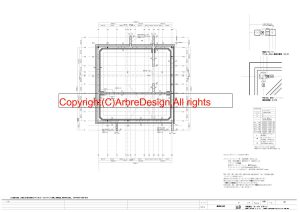

例えば・・・基礎が鉄筋コンクリート造の場合、その鉄筋のかぶり厚さ(コンクリートに埋め込まれる鉄筋の外気から最低距離)が6cm以上(土に接するところ)と建築基準法に明記されているのに、裁判になると「4cmでも基準を満たす」との判断が判事から出る不思議??

大手のハウスメーカーは、その財力を生かし、一般人には理解しがたい論理をその筋の技術者に証言させ、「図面や基準法どおりでは無いが、瑕疵はない」事を立証するようです。この「互いに納得した図面と違うが施工に瑕疵はない」という言葉が私にはとても理解しがたいですね。でも裁判になるとこれが普通に行われるそうです。家の発注者である個人は、財力が企業ほどある人はまれですからなかなかこれを覆す証人(技術者)を立てる事ができないそうです。勿論大手企業には息が掛かった技術者がたくさんいますし、行政や業界、調停員※への影響も大きいですからあえて反論証言しない技術者も多くいると思います。

※・・・元々建築訴訟の調停員は「業界で飯を食う建築士」が殆どで、調停員なるくらいだからいろいろなコネやしがらみが多く公正な調停ができるか疑問。

もともと建築基準法は明治大正のころに造られたので、施工者(大工さん)を守る意識も盛り込まれているらしいのです。当時はお金持ちも人しか家を発注しなかったので(大家)、受けた大工さんをお金持ちのパワーハラスメントから守る事も考えられていたらしいのです。しかし時代はかわり今や全く反対の力関係が多くなりました。いつも建て主さんには、「大手は基準がしっかりしてます」と言っていましたが、いざとなった時は、一番大手が怖いですね。

このHPの最後の方には

「欠陥住宅を防止する第一歩は【工事監理者】をしっかり自分で選んで契約する事」と結んでいます。ご自宅はハウスメーカーが勝手に指定した(委任状も勝手に造ったらしい)一度も面識がない「工事監理者」で工事が行われたそうです。

このHPは検索エンジンGoogleで「基礎 欠陥 大手 多摩 パ」で検索すると最初の方に出てきます。心臓が弱い方は見ない方が良い(特に調停の部分)と思いますし、建て主さんのブログやHPなので少々感傷的な事例もある事をご承知ください。