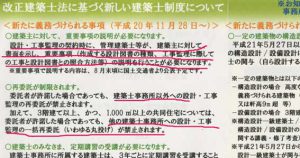

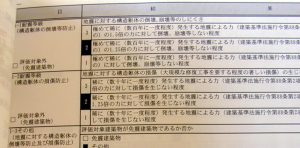

一般的には述べ床100m2(30坪)以上の家を造るときに建て主さんは、建築士へ工事監理や設計を依頼する決まりになっている。今年の11月28日からこの依頼時に「重要事項」の説明を受けれることに改定された。ようやくかと感じる。その重要事項の項目はまだ明らかになっていないが、考えられるに、

1.設計者の氏名と資格

2.工事監理者の氏名と資格

3.設計の費用、支払い時期と図面の種類

4.工事監理の費用、支払い時期とその内容(どんなことを誰がいつするか)

5.設計期間と工事監理期間

という一般的に当たり前のことであると思われる。(無論当事務所はいつも行っていること。)

家を造ると同じくらいに大金を使う行為に土地を買うときがある。土地を民間の不動産屋さんから購入するときは、宅地取引主任の免許を持った人が「重要事項説明書」が読み上げ、説明する決まりになっている。この重要事項説明書の説明が義務付けられる以前は、宅地と思って購入したのに、実際は家が作る事のできない法律規制があったり、道路やライフライン引き込みがあいまいで口約束であったりして、著しく素人である購入者が不利益を被った事がきっかけである。今やこの「重要事項説明書」無しには何もできなくらい重要な書類である。

さて冒頭の重要事項を説明しなかったり、虚偽があれば、契約解除は当たり前(だと思う)で、建築士事務所には1ヶ月から3ヶ月の業務停止という罰則がある。今までなぜなかったかとお思われるだろうが、実は今もこの3から5は書面にて説明しなければならないという法律があった。今までは事務所開設者が説明しなければならなかったが、これが管理建築士に変わっただけ(←その程度)。大きい会社は、事務所開設者は会社の代表取締役がほとんど。管理建築士は別に社員がなる(設計部長など)ことが多い。

建て主にとってよい法律ができても守られる仕組みがなければただの絵に描いたもち。姉歯偽装の事件時点でもこの法律は存在していたのに、なぜ開設者が管理建築士に代わっただけでよくなるのかがどうも私の頭ではわからない。w(゚o゚)w

いまでも多くの建て主さんが、自分の家の工事監理者に会ったことがない事実をどう受け止めるのか?