夏は果物の収穫の時期でもある。otomo vie centや「て・こあ」にある庭木の果物たちも毎年恵をもたらす。

続きを読む

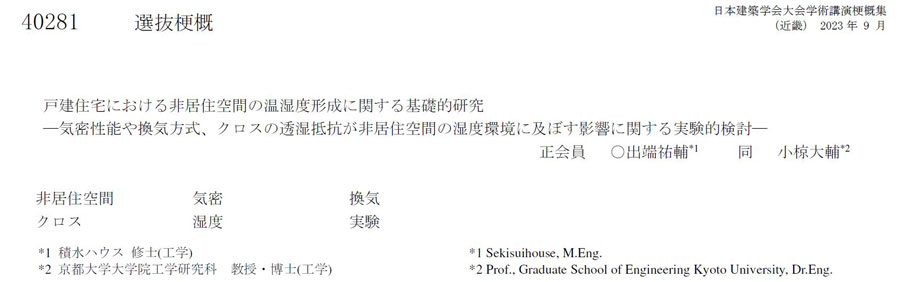

昨日、一昨日とここの研究室での内容にハマったといったが、その最もハマった論文がこちらである。よって2023年と昨年の梗概集からであるがご紹介したいと思う。きっとカビ、リノベーションに興味がある人はハマると思う。

続きを読む2024.08.08.7時14分緑色グラフ差し替え修正

今年も梅雨が明ける前の気になる調査した内容を案内する。

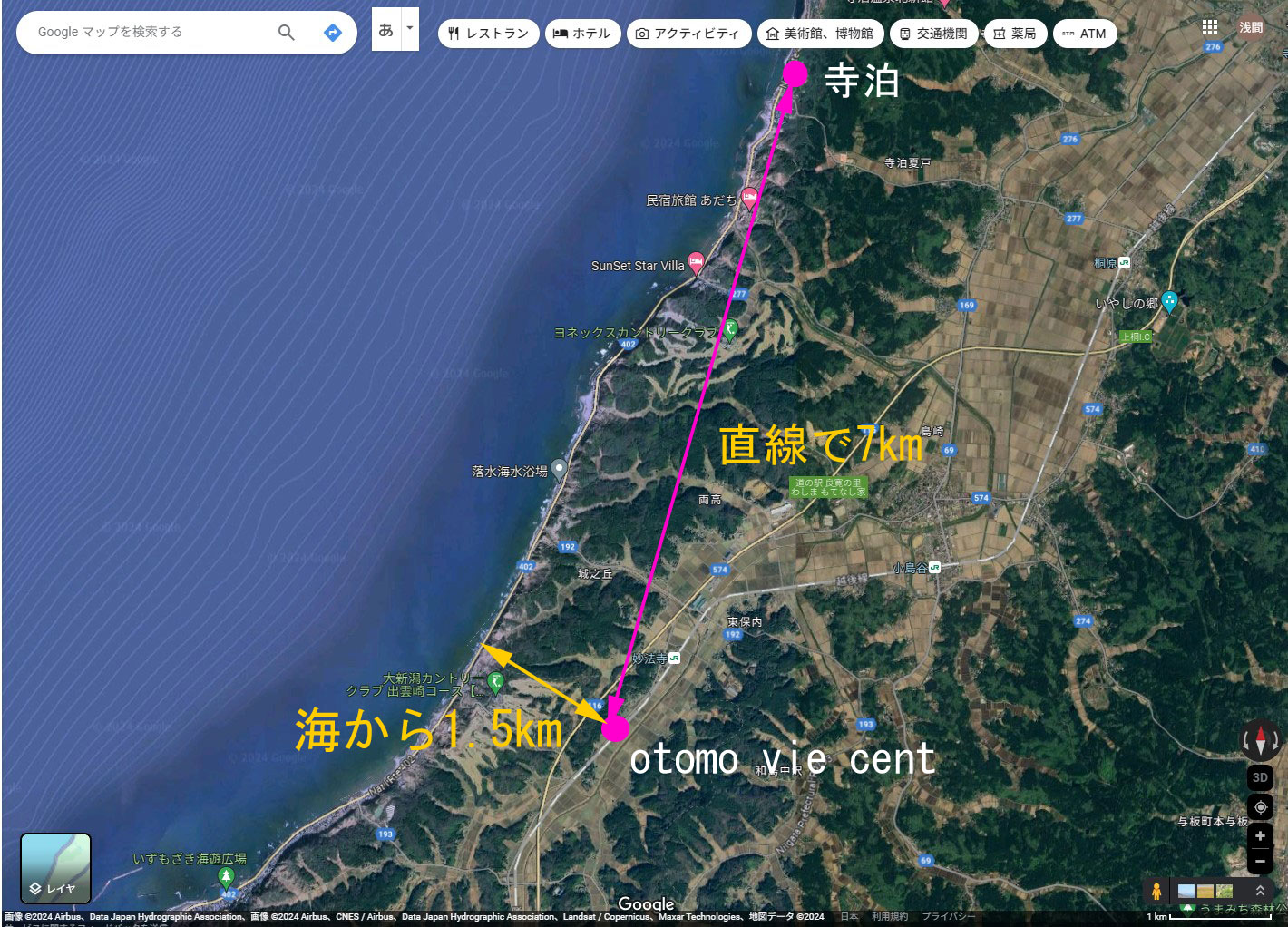

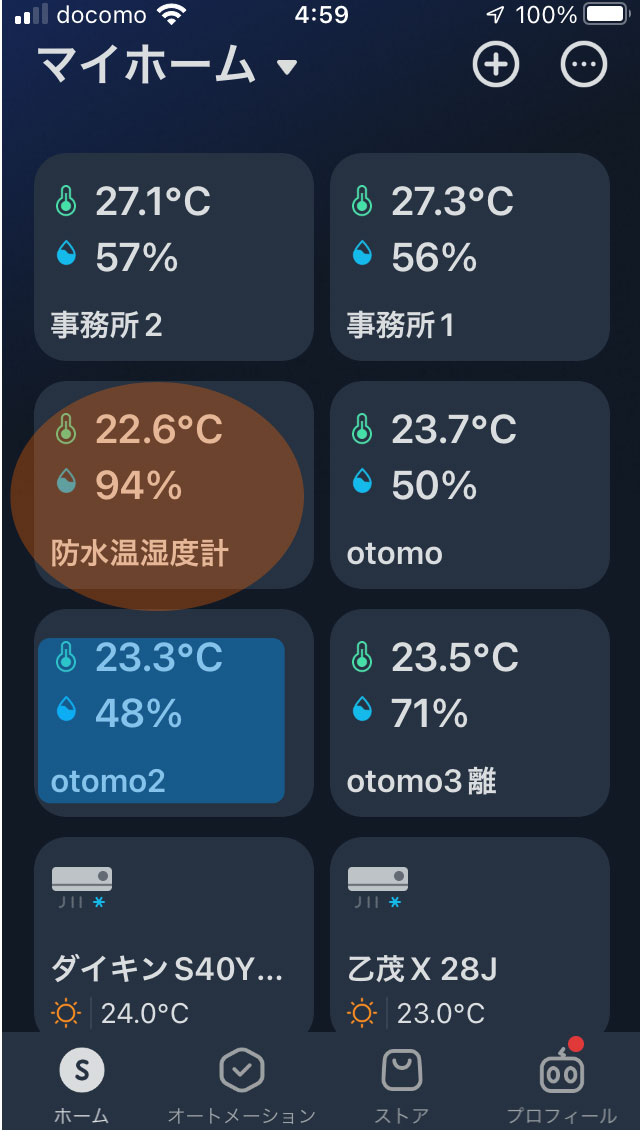

拙宅で現在空き家になっている寺泊の家と同じく人が住んでいないotomo vie centの離れで家の湿気の入り込み具合を調査した。

まず両家の位置関係を上のグーグルマップで示すと寺泊(高気密住宅)とotomo vie cent(低気密住宅)は直線で7㎞弱。寺泊は海から30m程度でotomo vie centは海から1500mとなっている。

先週、COVID19のため遅れていた2年目のメンテナンスとトイレの換気扇の不具合を確かめるべく、ある「緑の家」へ伺った。伺ってみると完成当時は外構がまだできておらず、今回伺った時にほぼ外構が完成してた。

続きを読む

昨日の定休日にはいつもようにotomo vie centでの奉仕。畑の柵づくりのため竹を切り出して芋用の支柱づくりだった。お昼になり昼食は裏山で豊作の「ミョウガ」と畑の大葉、さらには山椒の塩漬けだけのトッピングで冷やし中華。これを暑い30度の中の離れで頂くことで最高にうまくなる。エアコンの効いたところではまずおいしく食べれないのが、冷やし中華やスイカ等だと思う。

続きを読む

本日月見町の家の配筋検査(擁壁)に伺った。ここ3件連続して擁壁を設けた敷地での計画で、擁壁は住宅基礎と違い設置時から力が加わり続けるので小さくても配筋の確認は現地でおこなう。

続きを読む

「緑の家」で7年以上使い続けたトイレ換気扇をこの度変更する予定。

トイレの換気扇にこだわる設計者も珍しいと思うが、一日20回ほど使うトイレだからやはり大事な部材である。

続きを読む2024.08.01緑字加筆修正

先日本所リバーサイドの家に足場外し前の検査で伺った。「緑の家」の外観といえば高基礎の他に庇と簾で象徴されるように庇が標準であるが、近年ガルバニュームの価格があがりまた板金加工全般が高い。そのコストダウンができないかと思って昨年アルミ既製品庇の価格を調査すると、現場制作とトントンか安いと思って本所リバーサイドでは指定した。確かにシャープで良い感じである・・・

続きを読む

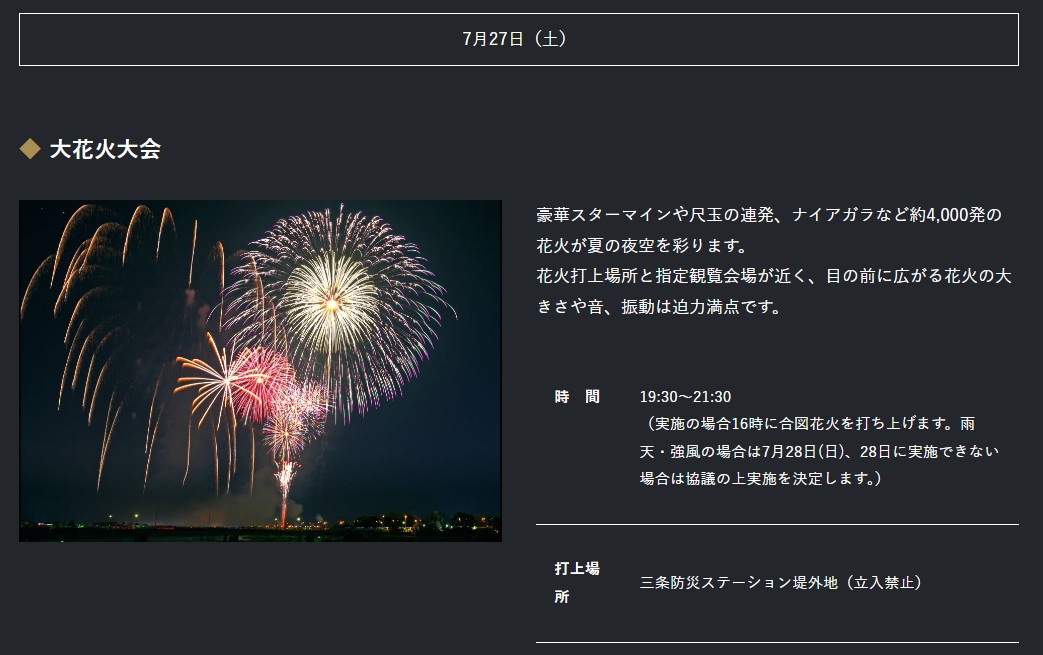

7月27日に三条花火大会が行われますが、オーブルデザインの駐車場を開放ししますので是非ご利用ください。駐車場から徒歩5~8分(子供の速度)で会場に到着できます。ただ3~4台だけなのでもしご利用される方はメイルで一応予約をお入れください。

さて次の本題ですが・・・

続きを読む

2回前のotomo vie centの記事で古い桐箪笥から箱が出てきたと申し上げたが、写真を掲載していなかったのでアップする。

続きを読む

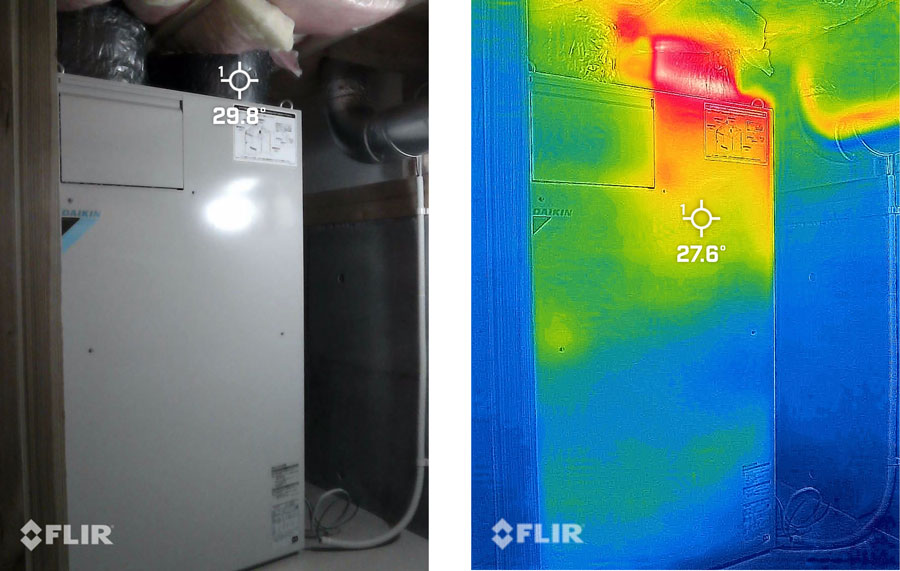

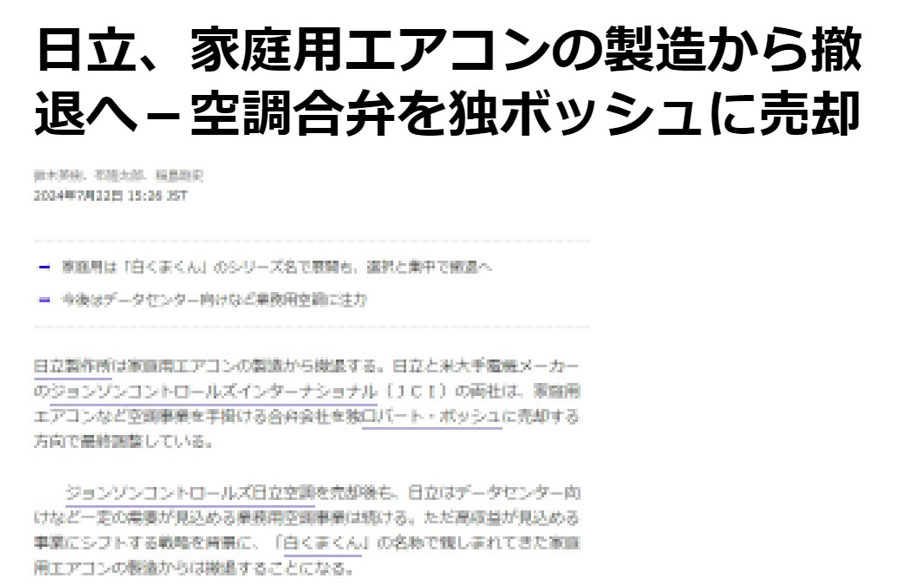

今日の日立の家庭用エアコンの撤退のニュースには大変驚いた。その日立のエアコンを全く使わないでデシカ※1台だけで夏季を過ごしている魔法の「緑の家」がある。

※デシカとは換気設備のことで全熱交換型換気扇で、内部にヒートポンプを内蔵している特別な換気システム。

昨夜読者さんからの投稿で、「日立、家庭用エアコンの製造から撤退へ-空調合弁を独ボッシュに売却」との情報を頂いた。今朝確認してみると確かにその情報は業界内で大きく取り上げられていた。

続きを読む

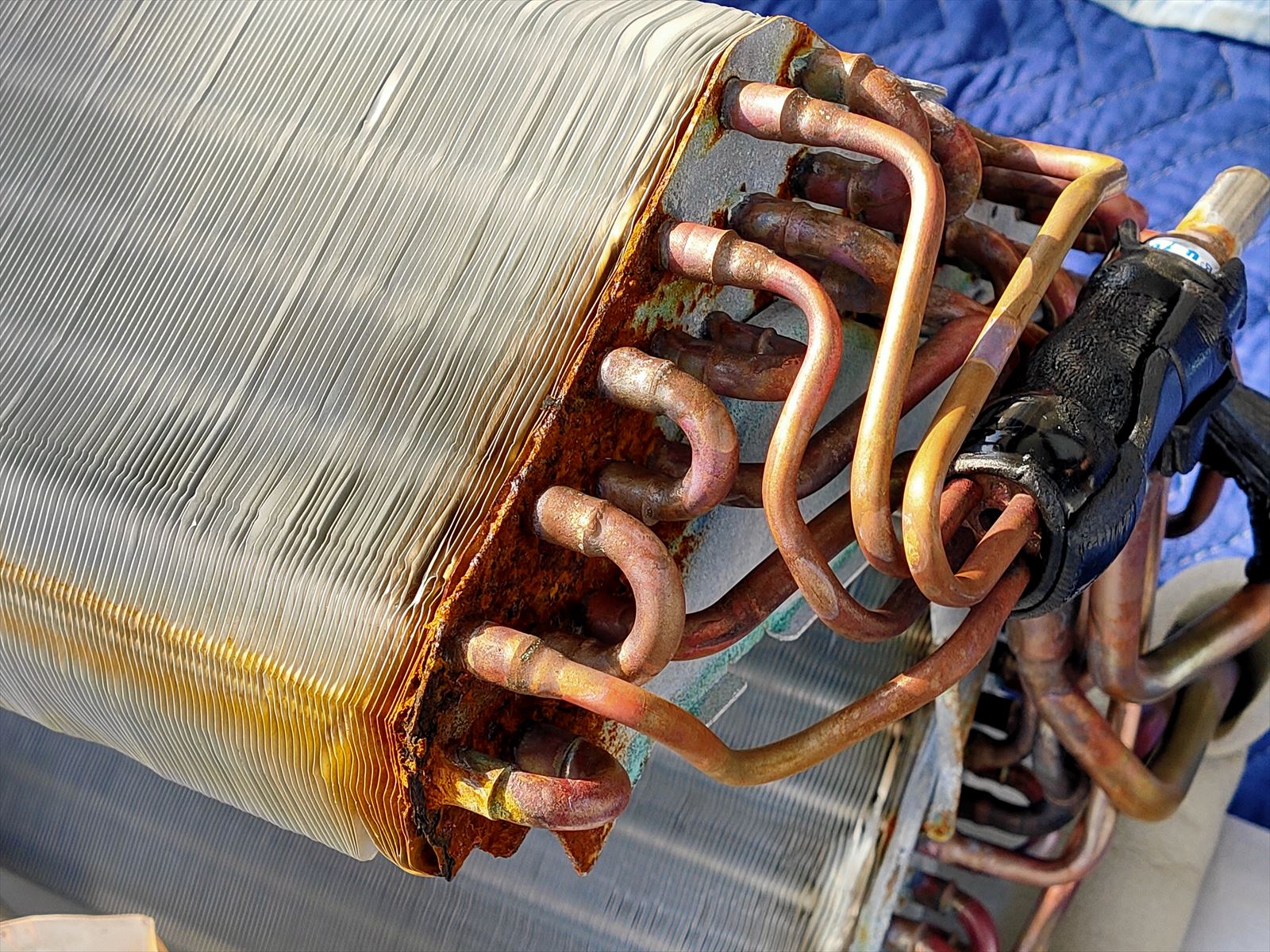

悪夢のスローリークの問題から早8年くらいになる。未だエアコンは壊れる設備機器として最も信頼がおけない。この1週間で3件のエアコンが壊れたの連絡を受けた。

続きを読む

SGL(ガルバニューム鋼板)の高騰により「緑の家」では杉の外壁が最も安価な外壁材となった。そこで15年使い続けている杉のこの羽目板の外壁について改めてゆっくりと案内する。

続きを読む

先々週のブログでもご紹介したが、歩いて1分のナポリ風ピザ屋さんの「BEAR BEAR」のマリナーラ。具は最もシンプルでトマト、ニンニク、オレガノ、オリーブオイル。生地はフワフワのもちもちの縁をもつので生地とオリーブオイルの相性が大事で、ここが私の好みである。

続きを読む

5月に「焼酎デビュー」という記事を書いて、私が実質焼酎を飲み始めたことを紹介した。その焼酎がおいしかったので近所の大きな酒屋さんに売っていないかと見てみると、販売していたのですぐに購入。ロックで夏の酒として楽しんでいる。もっと大きい瓶があればいいのにね。

続きを読むこの換気の圧力損失による選定4は下の続きなのでその話題を見ていない方は先に下のリンク先を見てほしい。

換気の圧力 site:http://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/

ブロックされる方は↓

https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2024/04/30/post-56452/

ずいぶん前にアップしようと思っていたが、時間がたってしまってからのご紹介。あるオーナーさんから頂いた上の食べ物・・・これは日本酒の親友である。

続きを読む

換気は難しいと何度もこのブログに投稿している。特にこの真夏シーズンにはいるといつもそう思う。同時に先日夏至をすぎてこれから一日ごとに日が早く沈む切なさも感じるのがこの季節。

続きを読む

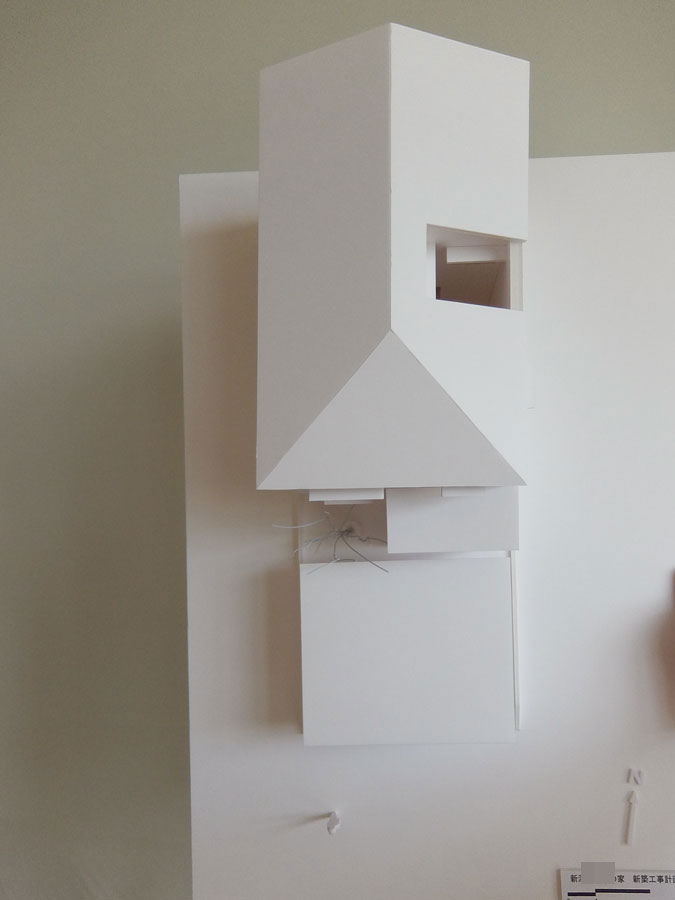

新潟駅近くに計画中のスタディー模型※が完成した。

※簡易模型であり完成形の模型ではなく計画を確認するための模型。この模型を見ながら変更する箇所や内容を把握する。

今回の全景はまず上空からみたアングルが計画趣旨を理解しやすい。

続きを読む

先週「緑の家」のメンテナンス(2か月)に伺ってきた。

引き渡し当時は外構、植樹がない状態で少し寂しかったが、それも完成しようやく「住まい」になった。

続きを読む

梅雨が始まりうっとうしい雨が降る。外気温は22.6度RH94%でありほぼほぼ外気が露点状態でまさしくじめじめ。一方私が宿泊しているotomo vie centのアトリエ棟は23.3度RH48%のカラカラ状態。

続きを読む

夏になると日射遮蔽が気になる時期だと思う・・・。

情報としては使い古されているが、日射遮蔽ガラスと日射遮蔽装置(ブラインド、簾、レースのカーテン等)を改めて見比べる。

続きを読む先週末に新潟市の月見町で地鎮祭に出席したが、あまりにも急に暑くなったので、写真を撮り忘れてしまった・・・。

続きを読む

昨日、金沢市に建築中の金沢戸板の家の仕上前のチェックに伺ってきた。こちらの性能はUa値0.17w/m2kで耐震等級3、耐雪1.2mと超高性能の「緑の家」。当然グレードはAで、すべての窓が単独取り換え型となる。

続きを読む

最初に・・・いま私は「熊本LOVE」である。

バス停やいたるところで目が合うと知らない人でも「おはよう」とか声がかかるその感じや、熊本城の復興を心から喜ぶ市民、そして街中の若人の活気に感動する。この感じは遠い昔のバブルに近いころの地方都市の活気。その賑わいは楽しさの原点と思わずにはいられない。いま熊本はそんな地方都市で最も住みたい都市になっていると思うし、私も心からそう思う。

続きを読む6月4日12時53分更新

住宅の外壁構造において近年重要性が増した通気工法。完成すると外壁内でその構成や効果が視覚的に全く感じられないので、この工事中がとても大事な期間となる。

続きを読む