今日の医療ニュースで次のような事が報道されていた。

以下Yahoo Japanニュースから引用

「将来、子どもが花粉症で苦しまないようにするためにはどうすればよいか―。理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センターの谷口克センター長が「花粉症にならないための9か条」を紹介した。

2月23日に横浜市の理研横浜研究所で報道関係者を対象に開かれた「製薬協プレスツアー」(主催=日本製薬工業協会)で、谷口センター長は「スギ花粉症ワクチン開発」と題して講演。この中で、▽生後早期にBCGを接種させる▽幼児期からヨーグルトなど乳酸菌飲食物を摂取させる▽小児期にはなるべく抗生物質を使わない▽猫、犬を家の中で飼育する▽早期に託児所などに預け、細菌感染の機会を増やす▽適度に不衛生な環境を維持する▽狭い家で、子だくさんの状態で育てる▽農家で育てる▽手や顔を洗う回数を少なくする―の9か条を紹介した。」

引用終わり

なかなか勇気のある提言である。生後早期のBDG接種と託児所に預けなくても、集団の中で育てるということでもOKだと思うが、そのほかの内容は説得力がある。まあ簡単に言うと「現代社会は綺麗すぎる。もう少しルーズの方がアレルギーになりにくい」ということ。

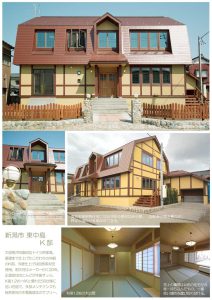

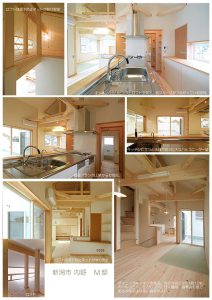

確かに住宅業界でも、手に触れるところすべて「抗菌仕様」といっているハウスメーカーや、設備機器などが主流。特に建材製品は殆どが何らかの抗菌がセールスポイントになっていたりする。壁紙といわれるビニールクロスでは、抗菌や抗ビールス等というものもあったりする。

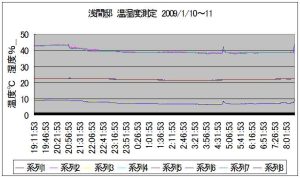

「緑の家」は手に触れるところの殆どが「天然木」だったり「ステンレスそのまま」がほとんど。そういえば「抗菌仕様」ということで、PRした事がないなー。ほとんど事象があてはまると思うけれど、「やりすぎ」はよくないということかな?自然素材だって現代生活の中で使いすぎると思わぬ(湿気の放出)デメリットを生じることになるし、熱帯夜のエアコン除湿が快適だからって、一夏中していると子供の汗腺の発達に悪い(拙宅で実証済み)ということもある。

あと大事なことは、楽しく行っているうちは平気だが、苦痛で神経質になるような行動はよくないという事ではないだろうか?

今年は新型インフルエンザ流行してもいないのに、高性能マスクをつける行為が見られたし、子供に手を洗え洗えと神経質に指導する親も、この提言では「人間は風邪はひくことで抵抗力つけているのに、これを拒むのは非健康的、花粉症体質になりやすい」と言っていることになるのかな。