先週の初めに新潟市に建設中の巻新道の家の耐力壁検査に伺ってきた。

今回が二回目の耐力壁検査であり、一回目は筋かいの材料が少し悪くて2割くらい取替えたり、材料を取り寄せ直したりしている。いつもほぼ満点の施工会社さんでの施工ではあるが、材料を仕入れする木材屋さんがいつとは違っていたので現場に入ってくる材料で思い違いがあったようだ。しかし木材屋さんには大きい節があったらNGと伝えていたというが、世の中の筋かいの材料に対する認識が甘いので、ここに来たNGになった材料でも巷では良い材料なのだろう。

つまり何が言いたいかというと、「工事監理者による検査は過去に問題がない施工会社さんでも必要」ということ。人は間違いをするし、勘違いや取違いもある。多重チェックでそれらを補おうという事。だから第三者チェックも流行っているのだろうが、そもそもチェックは法定で定まっている(確認申請で記載された)工事監理が最大の責任者となる。

さて本題だが・・・

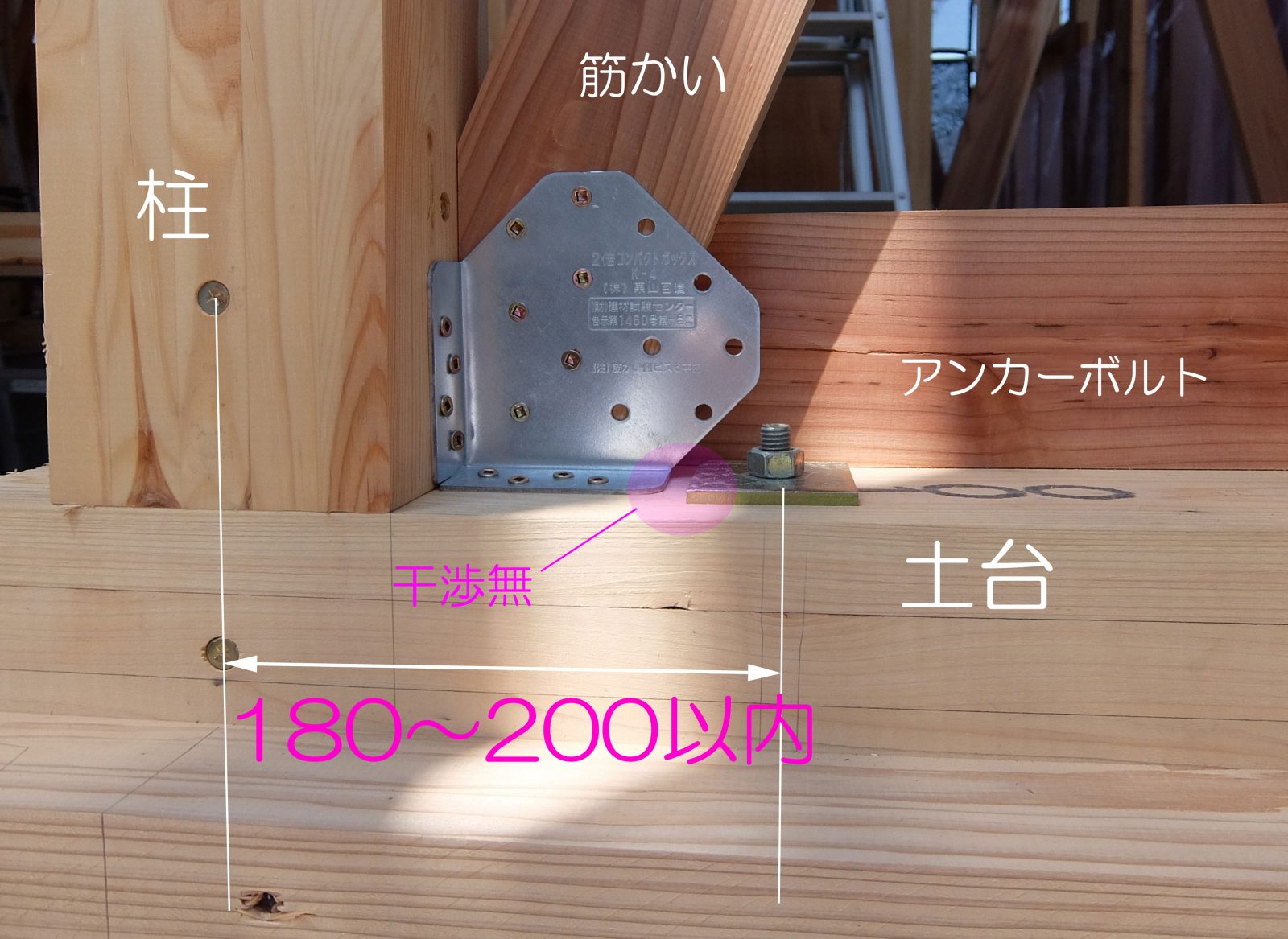

2年前に定番の筋かいプレートが廃番になって新たな筋かいプレートを選びなおしたとの投稿した。上の写真のとおりが「緑の家」の土台付近の定番納まり。

構造計算で柱心からアンカーボルト芯までの距離を200mmで計算しているため、柱心からアンカーボルト芯までの距離を200mmを超えることはNG。超えてしまうと土台の曲げ破壊でNGとなる箇所が出てくる可能性がある。そのため200mm以下にしないとNGなのだが、短すぎると↓写真のように筋かいプレートに座金が干渉する。

この為柱心からアンカーボルト芯までの距離を180~200にして施工して頂いている。

この筋かい金物のように、土台側にビス止めが必要ない下写真のタイプもあるが、このようなタイプは柱間が1000mmを超えると「緑の家」をはじめとする金物接合工法ではNGとなる。このことは「許容応力度設計2008年版」のP73 、つまり15年以上前から記述があり、一般的な階高でない時(H/ Wが2.5以下の時)は検討が必要と記載があるので注意したい(新たな記述は2017年版でもある)。