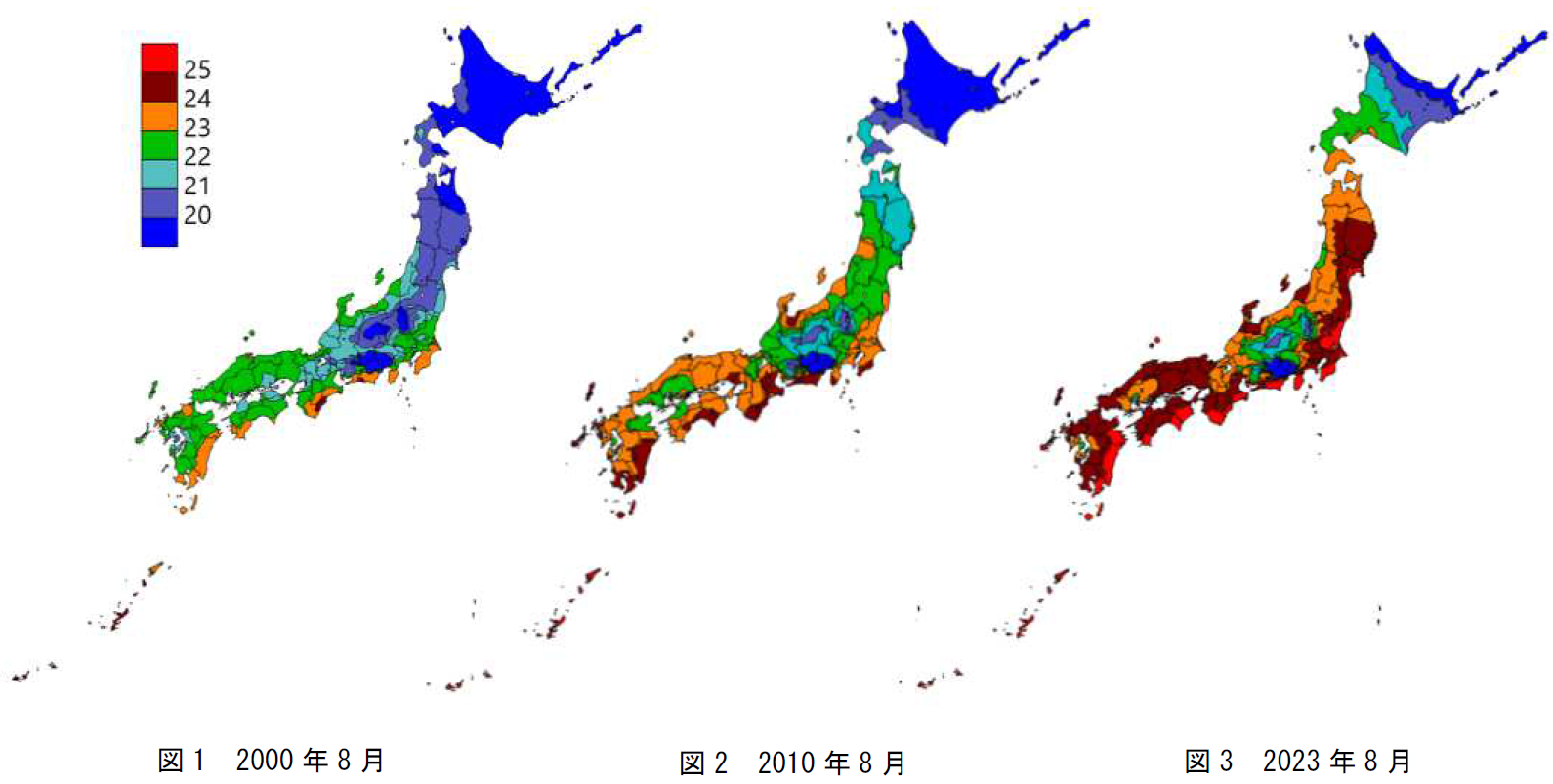

先ほどダイキンさんのエアコンの設定温度のことを挙げたが、やはり湿度を無視した冷房室温28度(設定でも室温でもよいが)との指標では現在の露点が上昇している気候条件ではだめだろうという論文を紹介する。

今回の紹介は論文というより統計した情報提供と受け取れる梗概である。

続きを読む先ほどダイキンさんのエアコンの設定温度のことを挙げたが、やはり湿度を無視した冷房室温28度(設定でも室温でもよいが)との指標では現在の露点が上昇している気候条件ではだめだろうという論文を紹介する。

今回の紹介は論文というより統計した情報提供と受け取れる梗概である。

続きを読む

昨日、一昨日とここの研究室での内容にハマったといったが、その最もハマった論文がこちらである。よって2023年と昨年の梗概集からであるがご紹介したいと思う。きっとカビ、リノベーションに興味がある人はハマると思う。

続きを読むその3は補足説明である。ようやく秋の気配となったこの頃。こんな時だからこれから新築を計画している人は試してほしいことがある。

続きを読む

「緑の家」では1997年から26年間、上のポリエチレンフィルム0.2mmで超高気密住宅を設計している。そしてこれは今後も変わらないと強く思う。この理由はこの6月~9月のブログで度々お伝えしているが、久々に心が震えたので何度も載せる意義はある。

続きを読む

今回の劣化した樹脂サッシを取り替えるのに苦労したのは何時工事をやるかであった。この取り替え話は既に7年前から出ていたが、住んでいて本当に出来るのかが踏み切れない理由であった。

続きを読む

その7では何時ように番外編として本題から外れているが、「気になったこと」をお伝えしたい。

続きを読む

先週、透湿防風防水シートの品質を調査しているIさんに、築31年目を経たサッシ交換のため外壁はがし見学をお声がけしたところ、サンプルを持ち帰って調査するとのこと。さすがは最大手の透湿防風防水シートメーカさんである。

続きを読む

築32年の高断熱高気密住宅を解体して得た結論は・・・

「一般的なポリエチレンフィルム0.2mmによる気密シートもタイベック等の透湿防風防水シートも正しく使えば、冬型、夏型内部結露も特に問題ない」

ということ。特に夏型結露に対し正しく設計・施工していれば海岸部での西日と雨漏れがあった拙宅ような悪環境でも壁内が腐ったりカビたりすることはない。

続きを読む

サッシ交換のためバルコニーのパーゴラを外し始めたのが5月3日。あれから40日経過してサッシがようやく届き、工事が再開されている。場所はご覧のとおり、日本海の真ん前。西日が容赦なく照りつける過酷な環境である。

続きを読む

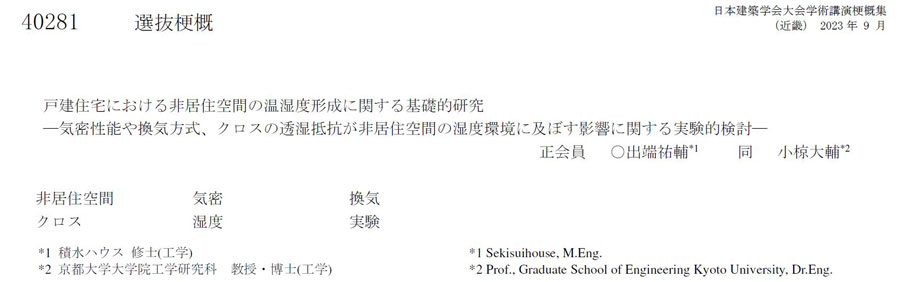

前回の内容では一般ユーザーさんでは図もなくわかり難かったであろう。補足では図を紹介する。上は厚物合板を貼ったときに最も無難な構成で設計した図である。

続きを読む

この連載を通してお読みの方は、

建物は高気密高断熱だけに特化すれば良い家と思っていないはず。

設計者にとって建物で一番大事なのは常日頃から申し上げているとおり、 続きを読む

題名は「吸放湿物質と夏型壁内結露」となっているが、実は最も夏型結露を起こす可能性が高いのが・・・屋根下である。近年は太陽光発電パネルや、背の高い建物の陰になることも多く、屋根に温度ムラが出来る事と、室内冷房がロフトで集中的に行われるために起こりやすくなった。特に小屋裏がなく勾配天井を持つ家や片流れ屋根が最も注意が必要。

夏型壁内結露は、

と考えていると・・・話した。

この中で壁構成材の吸放湿量について少し触れたい。

昨日は一日あたりの走行で人生最長の750kmを運転した(但し同乗者あり)。

朝5時50分から夜の10時まで一般高速道路が650kmで首都高が40km、下道が60kmだろうか・・・。

何故こんなに走ったかは後日ご紹介したい。

日経ホームビルダー2019年7月号の特集が秀逸である。ライターはやはり荒川尚美さん。その特集号をご案内する前に、夏型壁内結露について少し・・・いや長い(笑)が紹介したい。

まずこの分野で第一人者である土橋先生が書かれた・・・

室内温・湿度変動の長期予測に関する研究(土橋 喬雄)建築研究報告 No.93, 1981 建設省建築研究所の一文にあるが、

「壁の吸放湿という現象は,きわめて複雑であり,その機構も未解明のままである。」

とある。雨漏れは例外とすると夏型壁内結露はこの壁内での多孔物質による吸放湿が原因であると私は考えているが、その吸放湿についてはまだ未解明だということ前提にお読み頂きたい。 続きを読む