緑字2010年修正。

最近HP中やブログでもお伝えしたように、長期優良住宅やCASBEE評価のおかげで、耐久性のある住宅について提案しよく考える。そこではっきりしたのが、耐久性を上げる部位の順番である。

「緑の家」の屋根は標準でガルバニュームかアスファルトシングル葺きである。大手ハウスメーカーでは瓦が一番多い。たぶん営業しやすいから・・・。「屋根の耐久性は瓦が一番!!少し高くても瓦がいいですよ!」というだろう。しかしオーブルデザインでは違う。オーブルデザインの「緑の家」では基礎に最初にお金をかける。次に構造(断熱含)そしてまだ資金があるなら屋根にかける。なぜか・・・?昔(2000年前)からつい最近(100年くらい前)までそうだったから。とても営業しにくいが、でも歴史がその理由を証明してくれる。

木の住宅は2000年以上前からある。今までどのような経緯で部材ごとの耐久性を考えられてきたか、歴史を振りかえる。

まず屋根

まず屋根

最近は金属性の屋根(ガルバニューム)、和瓦を代表とする焼き瓦、コンクリート系のスレート、アスファルトシングルのような石油加工品が多いが、ほんのちょっと前(100年)は、植物系屋根が主流で、一般の民家はほとんど木やカヤの類の屋根であった。木の屋根の耐久性も実はそんなに悪くない。30年くらいは大丈夫という調査もある。つまりほとんどの家が30年の耐久性の屋根を使っていた。そして一部の邸宅や社寺仏閣は瓦と銅板で屋根を作っていた。その中でも銅板は最高の耐久性を誇り、200年の寿命があるとまで言われる。(瓦は100年以下)。近年銅板は酸性雨の影響で著しく短寿命となったらしい。60年~80年が一般的な銅板屋根の寿命と思われる。さてお分かりだろうと思うが、屋根材は長持ちすればそれに越したことがないのであるが、瓦や銅は高いので30年くらい持つ木の屋根で問題なかった。木は日本の至るところにあるのでそれが普通と考えていた。ではなぜ木の屋根がなくなったかというと、頻繁に類炎する火災のせいである。現在法律上屋根は「燃えにくい」素材で作る事が義務付けられている(関東大震災で大きく変わった)。だから木、カヤから瓦に急に置き換わった。しかしコストの理由で耐久性のないセメント瓦やアタンと呼ばれた亜鉛鉄板が多く使われ、それがあまりにも短寿命(10~20年)だったため、「焼き瓦でなければだめ!!」というイメージが定着した。

次は外壁

現在の外壁は説明するまでもないと思う。屋根と同様に少し前(70年)の外壁の主流は木と土である。木の耐久制は40~50年くらい、土は50年くらいといわれている。現在木の外壁は屋根と同様火災に弱いとの理由でなくなった。また土壁は工期がかかる=コスト高の理由でなくなった。比較的簡単にメンテナンスできる部位でもあるため昔から外壁は30~50年くらいが妥当と考えれれていた。

次は構造

昔は木の構造しかないので木の構造で考える。普通の木の構造は土台周りのメンテナンスができれば100年くらいは大丈夫。今まで取り壊される理由が「木の構造が先に寿命を迎えたから」という家は少ない。だからその期間に訪れる地震に強い性能や、快適性が重要である。

次は基礎

昔の基礎は丸石(自然石)を並べただけのもの。だから現在の基礎と直接比較はできない。というのは昔はこの丸石単体で基礎と考えるより、その地面と丸石一緒で基礎として考えていた。家を造るにあたって先ずは地面の安定しているところを探した。そして地面を安定強固にするため、「よいとまけ」をおこなう。よいとまけを見たのは私がまだ幼稚園のころであり、それを最後に見なくなった。このように劣化が考えにくい地面と一体で考えられた丸石を含む基礎の耐久性は、大地震が起こるまでの「無期限」ともいえる。

次は設備

昔の設備といえば「かまど」「雪隠」「井戸」「囲炉裏」であろうか?この耐久性はすべて日常でメンテナンスを必要としているので他のものと比べることはなかなかできないので省略。

最後は窓

昔(100年以上前)は柱と柱の間に入る木の板が窓となる。耐久性は、その部材がなくてもOK(お金がない家は、木の変わりにわらや植物で遮っていただけ)という時代だったので耐久性という概念はなかった。

さて、これでお気づきになったと思う。耐久性は家は作る順序と同じように考えていた。家を最初に造るときは地面(基礎)工事から始まって、木の構造→屋根となる。だから屋根の耐久性はこの三つのなかでは一番低くても仕方ないと考えた。屋根の葺き替えは他の部位に関係のなく単独でできる工事であるから、木の構造や基礎よりも低い耐久性でOKだったのである。それに比べ基礎は、直す事ができない部位だったので一番高い耐久性を求めたのである。今でも清水寺、善光寺など有名な神社では檜皮(ひわだ)で葺いている。これはヒノキの皮で耐久性は50年程度なので、そのつど葺き替える。意匠的な理由であるが、致命的な欠点ではないので現在も受け継がれている。

次に木の構造はどうだろうか?この木の構造を長持ちさせるために昔の家の基礎(床下を含む)は、人が常に入れる高さがあった。木の構造の中でシロアリ、腐朽などの弱点となるのは基礎周囲。その部位のメンテナンスさえ行えば木の構造の耐久性はぐっと上がる事を歴史は証明している。緑の家もこれに習っている。まず最初に基礎や基礎高を重要視ししており、さらに木の構造(断熱気密も含む)、さらに資金があれば最後に屋根となる。屋根の耐久性の目安は30年以上、逆にそのくらい経てば、雨どいやサッシなどに寿命がきて、いっせいに外皮のリフォームできる。

さて、蛇足であるが60~100年耐久性のある焼き瓦でも谷や見切りは金属でできている。この金属は普通はステンレスであるが、悪い工事の時はガルバニュームとなる。そのガルバニュームの寿命で屋根の寿命も左右されてしまう場合がある。取替えは瓦全部ではないのでコストはそう大きくないが、それでも足場がいるのでそれ相応にコストがかかる。無論ステンレスでも耐久性は焼き瓦より低いとされる。

さて、蛇足であるが60~100年耐久性のある焼き瓦でも谷や見切りは金属でできている。この金属は普通はステンレスであるが、悪い工事の時はガルバニュームとなる。そのガルバニュームの寿命で屋根の寿命も左右されてしまう場合がある。取替えは瓦全部ではないのでコストはそう大きくないが、それでも足場がいるのでそれ相応にコストがかかる。無論ステンレスでも耐久性は焼き瓦より低いとされる。

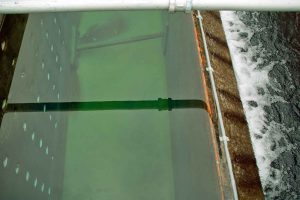

と結構強引に考え、現在の菜園ななりました。階段などはアイアンウッドで作ってます。

と結構強引に考え、現在の菜園ななりました。階段などはアイアンウッドで作ってます。 さらに問題は根っこの処理です。この根っこの処理とは、根っこが防水層を壊さないようにしなければなりません。一年草ならよいのですが、多年草、ましては小木等は根っこが深く地中に突き進みます。これについての検証は拙宅が10年以上経ってみないと確実に大丈夫と言えません。しかし今回の構造は

さらに問題は根っこの処理です。この根っこの処理とは、根っこが防水層を壊さないようにしなければなりません。一年草ならよいのですが、多年草、ましては小木等は根っこが深く地中に突き進みます。これについての検証は拙宅が10年以上経ってみないと確実に大丈夫と言えません。しかし今回の構造は 楽しいものにはリスクもあります。この強風雨の寺泊で何とか20年くらい持てばと思ってます(つまり短命の恐れ)。半分トーメイの屋根があるのは、その海風を防ぐ必須部材です。

楽しいものにはリスクもあります。この強風雨の寺泊で何とか20年くらい持てばと思ってます(つまり短命の恐れ)。半分トーメイの屋根があるのは、その海風を防ぐ必須部材です。