緑字は加筆部分

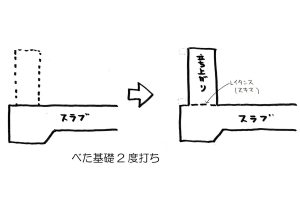

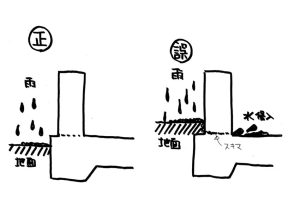

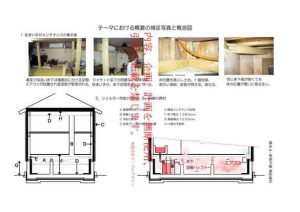

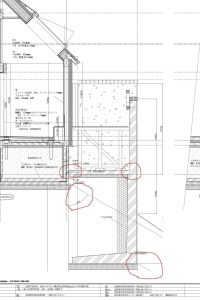

1月の末にA様の「緑の家」の床下で「表面結露らしき物があるので見に来てくれ」との要請があり伺った。すると確かに基礎表面に結露がある。7年ぐらい前に基礎に表面結露が発生したお宅があったが、その原因は加湿しすぎであった。今回はどうも違う。当事務所の基礎断熱は基礎内側に断熱を貼るタイプである。断熱材は基礎上端まできっちりと貼っていたのであるが、一部数ミリ露出していた所と、大丈夫と考え貼っていなかった部分があった。その北側隅だけに結露が発生していた(写真上)。下写真は東側の熱橋部分で、結露はしていない。北側結露原因は明らかに熱橋によるものであるが、過去にこの部分での結露はなかった。そこで1ヶ月間ほど床下の温湿度を測定し、熱橋以外に原因があるかどうかを調査した。

1月の末にA様の「緑の家」の床下で「表面結露らしき物があるので見に来てくれ」との要請があり伺った。すると確かに基礎表面に結露がある。7年ぐらい前に基礎に表面結露が発生したお宅があったが、その原因は加湿しすぎであった。今回はどうも違う。当事務所の基礎断熱は基礎内側に断熱を貼るタイプである。断熱材は基礎上端まできっちりと貼っていたのであるが、一部数ミリ露出していた所と、大丈夫と考え貼っていなかった部分があった。その北側隅だけに結露が発生していた(写真上)。下写真は東側の熱橋部分で、結露はしていない。北側結露原因は明らかに熱橋によるものであるが、過去にこの部分での結露はなかった。そこで1ヶ月間ほど床下の温湿度を測定し、熱橋以外に原因があるかどうかを調査した。

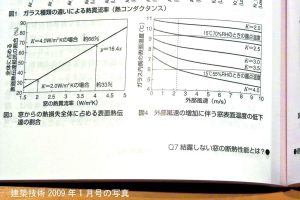

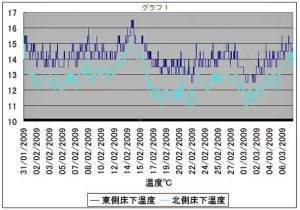

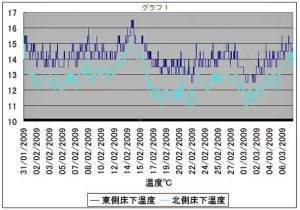

グラフ1は、1月31日から3月6日までの、結露した北側部分と結露のない東側部分の床下温湿度である。同じ床下空間でありながら結露した北側が東側より温度が1.5度低い。最初は外気、外風の影響で北側が低くなるのではないかと考えたが、一ヶ月ほぼ同じように推移する。この一ヶ月の新潟の天候は、寒かったり、暖かかったりを周期的に繰り返していた。よってこの1.5度の差は外的要因(外気温、風速)にはあまり関係ないと思われる。となると何か?この北側の真上床は畳である。そして普段使わない和室なので積極的な暖気取り入れはない模様。その影響が床下にそのまま温度差として現れたらしい。つまり床下への暖気供給は、上部床の熱伝導率と室温に大きく影響を受ける。

グラフ1は、1月31日から3月6日までの、結露した北側部分と結露のない東側部分の床下温湿度である。同じ床下空間でありながら結露した北側が東側より温度が1.5度低い。最初は外気、外風の影響で北側が低くなるのではないかと考えたが、一ヶ月ほぼ同じように推移する。この一ヶ月の新潟の天候は、寒かったり、暖かかったりを周期的に繰り返していた。よってこの1.5度の差は外的要因(外気温、風速)にはあまり関係ないと思われる。となると何か?この北側の真上床は畳である。そして普段使わない和室なので積極的な暖気取り入れはない模様。その影響が床下にそのまま温度差として現れたらしい。つまり床下への暖気供給は、上部床の熱伝導率と室温に大きく影響を受ける。

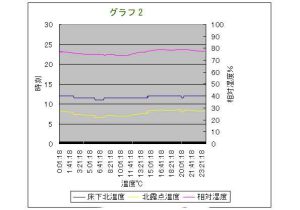

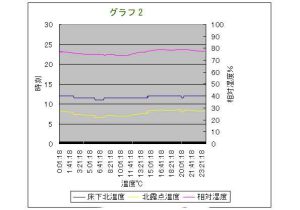

グラフ2は測定一ヶ月間の中で最も寒い期間である2月18日の北側床下温度である。床下温度は、11度まで下がり、この日結露していたらしい(A様曰く「寒い日に結露している。少し寒気が緩むとしていない」)。そしてこのときの東側では13度であり結露はしていない。たった1.5から2度の差が表面結露をおこすかおこさないかの分かれ目といえる。

今までの測定では床下温湿度は、冬季の床下温度は15度から17度くらいである。しかしA様の家は普通の緑の家の床下より1.5倍ほど容積があり、表面積が大きくなるため外周から熱が逃げやすい。それで一般床下より2度から3度低くなったと考えられる。

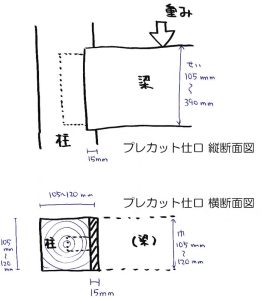

定常状態の式でシュミレーション(透湿抵抗大)すると

θ1・・・コンクリート表面温度 θ0・・・外気温-1度 θi・・・床下温度

r・・・室内側熱伝達抵抗 R・・・rを含む基礎全体の熱貫流抵抗

R・・・0.11+0.09+0.04=0.24W/m2k

θ1=θi-r/R(θi-θ0)で求められる。

すると11度北側のコンクリート表面温度は6.5度

14度の東側のコンクリート表面温度は7.1度となる。

もし16度あればコンクリート表面温度は8.2度まで上がる。

グラフ2の黄色い線が露点温度であり、6.5度位で結露することを示しており、計算とぴったり合う。

しかしこのくらいの温度差で結露するのでは当事務所の標準施工としてよくない。安全率をもう少し大きくしたほうがよいと考えるので、少し納まりを変更しようと決めた。以上が今回の状況である。

A様にはご迷惑をかけたことこの場をお借りして改めてお詫びいたします。この部分の改善は数日中に行う予定です。尚、この後に他の数件の「緑の家」の床下を点検しましたが、このような結露や発生跡がなかったので、今のところすべての点検の計画はありません。もしご心配な方は、点検に伺いますので恐れ入りますがご連絡ください。また、よくウエブでも指摘されているアンカーボルトの結露がなっかた事、合わせてお伝えいたします。今回の件は、より一層良い「緑の家」をご提供していく上で学ぶ事の多い事例であり、早期発見通報頂いたこととても感謝しております。

現在三条市で施工中の「緑の家」SS仕様。外観はデザイン性と間取りの融合を重視した切妻。まだ施工途中であるけれど、美しい家は下地施工中でも美しい。

現在三条市で施工中の「緑の家」SS仕様。外観はデザイン性と間取りの融合を重視した切妻。まだ施工途中であるけれど、美しい家は下地施工中でも美しい。