ご存じのとおり「緑の家」はプラスチック系断熱材を柱の外側に付加断熱として使用している。透湿抵抗がグラスウールより二桁以上も高いこのプラスチック系付加断熱が内部結露を引き起こすのではないか?とのご質問をよく受ける。大概この質問者さんはある大手高断熱高気密団体の所属メンバーさんである。

もう何度も当ブログで紹介しているが、定常計算による内部結露算定を自身で行えばわかることで、はっきり申し上げて、施工が正しければ冬期の内部結露は起きない・・・というより施工まで総合的に捉えるとGW系付加断熱より安全になると考える。

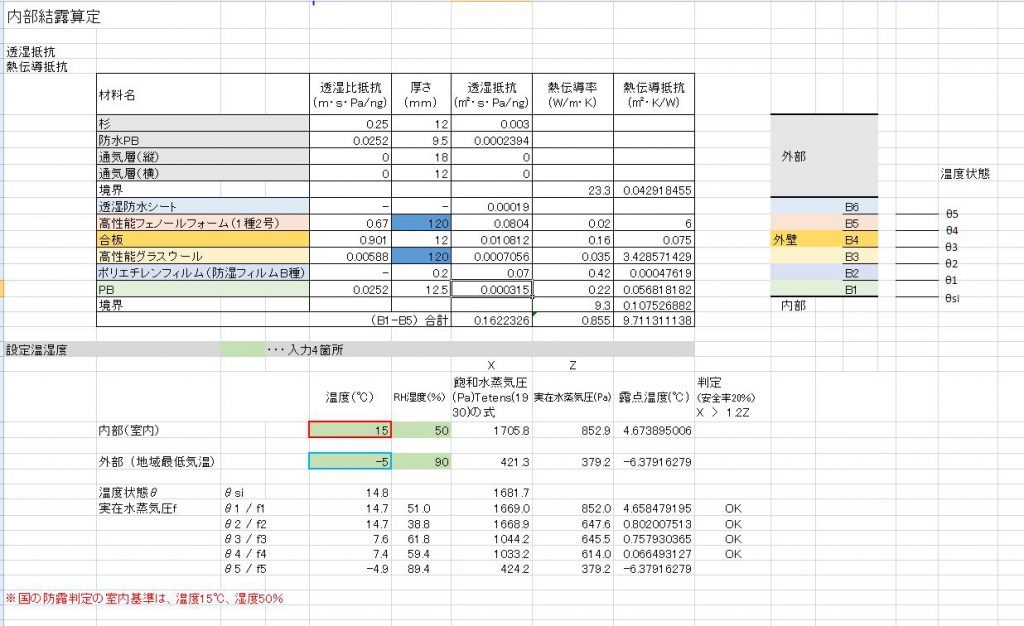

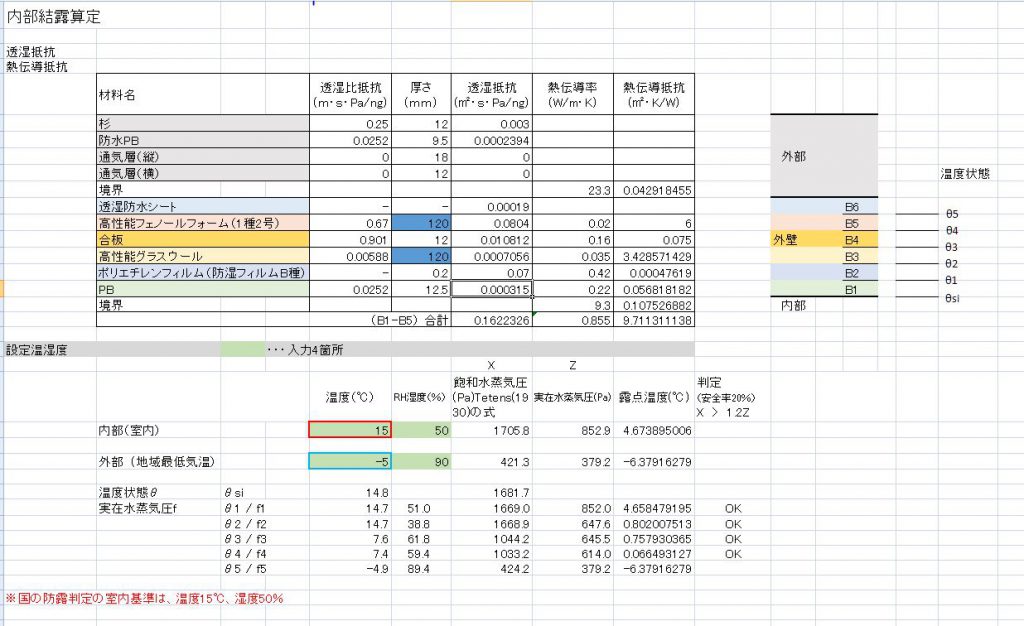

上は石川県金沢市を想定した内部結露算定である(外気温マイナス5度)。気密シートさえ室内側に正しく施工すれば、内部結露は起こりえない事がわかる。

過去に気密シートが正しく施工されないことで、外部に貼った構造用合板の内側で激しく結露した時代があった。その原因は構造用合板だけではなく、気密シートが正しく貼られていなかった事である。まずは気密シートを正しく貼ることが重要で、その次に構造用合板をもう少し透湿抵抗の低いものに変える順番になる。

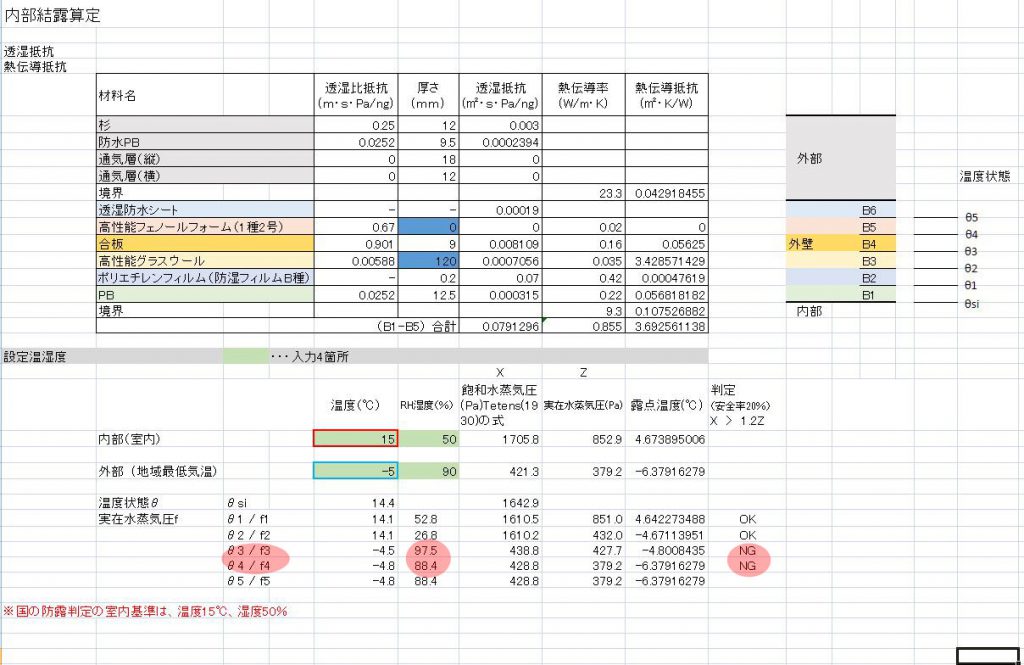

「緑の家」では25年間一度も行った事がないが、構造用合板(厚9mm以上)を断熱材の外部側に貼ると結露する結果になる↓。

しかしさらに計算していけば・・・

構造用合板の更に外側にプラスチック系断熱材を貼ると、結露は起こらないことがわかるし、そのプラスチック断熱材が厚くすれば厚いほど内部結露から遠ざかる事がわかる↓。

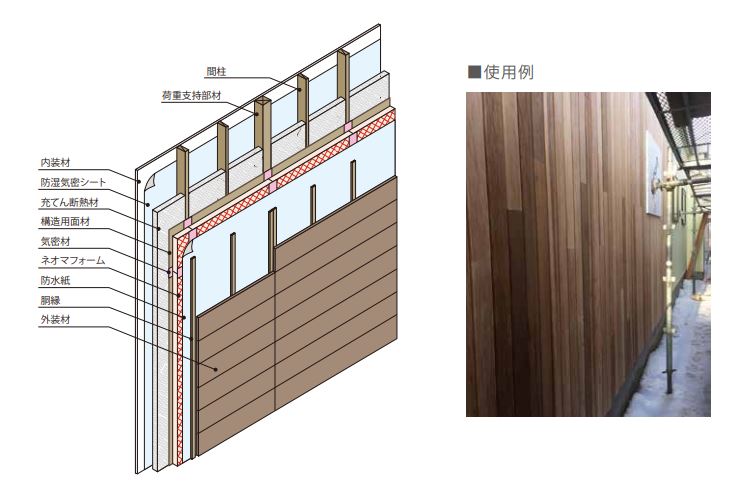

いまやこのプラスチック付加断熱にすると内部結露が安全側になることは常識になっているので、プラスチック断熱材の最大手「旭化成」さんは、この春(2020年)にプラスチック系付加断熱施工で木の外壁材で国の防火認定を取得している。しかもこの実験は高断熱の聖地の北方建築総合研究所(北海道立)との共同研究結果による。北海道こそもう付加断熱にはプラスチック系なのである。

このくらい凡庸な使い方になっているのだが、冒頭に申し上げた団体さんでは、プラスチック系断熱材を何故か毛嫌いを示し、団体の勉強会では今もプラスチック系断熱材を使用することを前提にしていないため(どちらかというと否定かな)、会員さんは上の事を知らされないままなのであろう。防火認定もとれるし、内部結露ばかりか夏型結露も有利なのに是々非々に検討しない。そのようなことであれば技術系団体としては残念である。

近年懸念される夏型結露は間違いなく繊維系(グラスウール等)付加断熱のほうがプラスチック系付加断熱より危険側になる。その根拠は以前の当ブログで再三再四説明しているのでご覧頂ければと思う。

コメント

いつもブログを拝見させていただいております。

不躾なお願いで恐縮ですが、浅間様のお知恵を拝借させていただけますと幸いです。

ある住宅コンサル会社が提供している「DCP WALL」という工法について、ご意見を伺いたいです。

https://dcpwall.com/info/

上記URLで当該工法の説明がされており、ページ下方に結露判定の画像と共に「結露計算による安全性の証明」と記載があるのですが、今回の記事の値と比較すると、素人目には安全で無いように思えます。

これは、数値では表されない何かしらの方法で安全が取れているということなのでしょうか。

お手数の際に、ご回答いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

hatori様

コメントありがとうございます。

〉素人目には安全で無いように思えます。

わたしにもそう思えますし、その理由は下の通りです。

いわゆる断熱材の上に直接ぬりかべをつくる方法ですが、これは数年前の建築学会の論文でも夏型結露の危険性が高い施工方法(経年劣化のヒビ発生時)であると記憶しております(上は査読論文なので再現性は高い↓、下は通気工法などの第一人者の意見)。

https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2020/01/21/post-27299/

https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2017/12/27/post-14634/

欧州ではよく行われるようですが、夏季に雨が多く湿度の高い日本では外壁が濡れ(外観写真でも軒の出がない)乾かないうちに日射にあたり温度が上昇するとその影響が壁内におよぶとされております。特に上論文では外壁にヒビが入ったときに問題がでるようで、必ず問題が起きるとは言えませんが、今や日本外壁のスタンダートで夏型結露に対し安全率が高くなる通気工法をしない施工方法では、夏型結露のリスクが高くなります。それを緩和するために防湿シートを可変透湿抵抗型シートで湿気を室内に逃すことを行っていると記憶しております。ただし何らかの工夫があると思いますが、あえてそんな火中の栗を拾うようなことは避けたいと思っております。

浅間様

ご返信いただきありがとうございます。

断熱材の上に直接ぬりかべをつくる方法自体が、日本の風土にそぐわないということなのですね。

記載のURLの記事を拝見し、通気層の重要性についても再認識させられました。大変勉強になりました。

それにしても、私のような素人からすると、小綺麗なホームページでそれっぽい検証結果が乗っていると、安全なものだとつい思い込んでしまうので、無知とは恐ろしいものだと痛感しました。

浅間様のブログとの出会いが無ければ、一生に一度の買い物で大きな後悔をするところでした。心から感謝申し上げます。

これからも、ブログの更新を楽しみにしております。

いつも勉強させて頂いてます。

素人の質問で申し訳ありませんがお答えいただけると幸いです。

付加断熱より充填断熱の断熱性能が高い場合、付加断熱と充填断熱の間の温度が低くなり、結露する可能性が高まるのでしょうか?

家全体の断熱性能を上げる場合は、充填断熱ではなく、付加断熱の性能を上げたほうが壁内結露の観点からみれば良いのでしょうか?

sayaka様

コメントありがとうございます。

>付加断熱より充填断熱の断熱性能が高い場合、付加断熱と充填断熱の間の温度が低くなり、結露する可能性が高まるのでしょうか?

冬期の結露の場合、壁の熱貫流率が同じで付加(樹脂板状タイプ)と充填(繊維タイプ)の比率が充填側が多くなるほど結露しやすくなる理屈はそのとおりです。

>家全体の断熱性能を上げる場合は、充填断熱ではなく、付加断熱の性能を上げたほうが壁内結露の観点からみれば良いのでしょうか?

断熱材以外の部材構成にも影響を受けますので一概にハイとは言えませんが、概ねその傾向はあります。

ですが本州平場ならそのことを気にするよりしっかりした通気層と防湿層を設ければ特に気にする必要はないと思います。

いつも勉強させて頂いています。私も5地域で充填HGW105+付加ネオマ45で計画中なのですが、その間の面材が針葉樹合板9mmみたいです。よく面材は透湿抵抗が低い物が良いと見聞きする為、針葉樹合板が少し気になっていました。しかし、防湿層がしっかりした状態での針葉樹合板+ネオマ45であれば、湿度が外へ抜けるのがゆっくりでも、合板は冷えにくい為、結露しないという解釈であっているでしょうか?

また、冬の問題がクリアされていれば、夏は合板とネオマで外からの湿気が入りにくい上、蒸し返しも少ない為、建材合板+付加HGWよりも有利という事ですよね?

匿名さん

>しかし、防湿層がしっかりした状態での針葉樹合板+ネオマ45であれば、湿度が外へ抜けるのがゆっくりでも、合板は冷えにくい為、結露しないという解釈であっているでしょうか?

そのとおりです。

>冬の問題がクリアされていれば、夏は合板とネオマで外からの湿気が入りにくい上、蒸し返しも少ない為、建材合板+付加HGWよりも有利という事ですよね?

そのとおりです。但し付加断熱では合板はあまり関与しないでしょう。プラ系の付加断熱の影響が大きく、吸放湿の大きい木の温度変化をさせないプラ系外貼りが一番大きな利点です。

おっしゃるとおりの説明は明快でそのとおりです。元々充填断熱型の高断熱高気密は北米のR2000が始祖とも言われるぐらいの大きな影響をもたらしました。このR2000は構造用合板を外部に持つ2×4工法です。R2000がなぜ異常すぎるほどの気密を基準にしていたかは、内部防湿層の正しい施工による内部結露防止のためです。構造用合板とOSBしかなかった北米で確立された高断熱高気密のR2000。その外部は構造用合板でありこれは現在も変わっておりません。このことを最近勉強し始めた建築関係者さんは知らなすぎます。あの北海道より寒いカナダにおいて構造用合板で結露しないくらいの気密性が当時のC値0.7cm2/m2以下なのです。今までその気密性が施工できなかったので、日本では新建材による耐力壁が闊歩してしまいしたが、本来は気密性=防湿性が確保されれば内部結露の心配はなくなります。その上付加断熱が始まった現在では0.7以上の気密性が簡単に確保され同時に合板の温度が上がるため内部結露対策には更に有利になりました。

Asama様ご返信ありがとうございます。

気になっていた壁構成への不安がなくなり、安心して家作りにのぞめます。ありがとうございます。

お世話になっております。

私の自邸も内部充填にグラスウール、付加断熱でボード状の外断熱をしています。

壁の構造用合板に温湿度センサーを取り付け壁内部の湿度を観察しておりますが、55%~60%で安定しております。

施工性優先でボード状の外断熱にしましたが、とりあえず想定通りで安心しております。

masahiro様

貴重なデータとコメントありがとうございます。

RH(相対湿度)55~60%というと今回紹介した金沢市の冬の外気温での定常計算とほぼ同じですが、差し支えなければどの地域で付加断熱の厚さはいかほどかお教えください。

エリアは下越の5地域です。

充填グラスウールは105mm、外断熱は40mmです。

より安全側になるよう60mmほしいところでしたが、予算の関係で断念しました。

しかし、この地域であればその心配も杞憂だったようです。