上は55年経た古い木の外壁(南面)である。「緑の家」ではよく使う画像である。今まではこの木の黒い部分を「カビ」として説明していたが、これはカビと藻類がドッキングした「地衣類」であるらしいというがわかったので訂正する。

続きを読む

上は55年経た古い木の外壁(南面)である。「緑の家」ではよく使う画像である。今まではこの木の黒い部分を「カビ」として説明していたが、これはカビと藻類がドッキングした「地衣類」であるらしいというがわかったので訂正する。

続きを読む

新しくなった事務所の打ち合わせスペースでは古い事務所で使っていた木の椅子を使っていたが、新たな試みで「ある」椅子を設置してみた。

続きを読む

昨日新潟市東区に建築中の「緑の家」に伺ってきた。目的は足場外し前のチェックだが上の写真のとおり「緑の家」のAグレードには窓全てに庇が取り付く。この庇はBグレードと違い窓を雨から守り、サッシの単独取り換えを可能にする点である。当然簾も雨から守る。

続きを読む

S造の倉庫をリノベして超高断熱の「入り子構造」で模様替えした新事務所の打ち合わせスペースの大窓は遮熱型のトリプルガラスを使用している。その紫外線カット率は95.3%(JIS R 3106による)であり、残りの極わずかな量である4.7%の紫外線(この場合特定の紫外線)しか入ってこないが・・・

続きを読む

S造の倉庫をリノベして超高断熱の「入り子構造」で模様替えした新事務所の給仕スペース(裏方)にある水栓。シンプルでいてそれで且つデザインも程よく、さらに水跳ねが後ろにとびにくいものをチョイス。さらにローコストとメンテ性は抜群のおまけつき。

続きを読む

S造の倉庫をリノベして超高断熱の「入り子構造」で模様替えした新事務所の作業スペースはできる限りコスト抑えるべく、天井仕上げ材及び壁仕上げ材はない。天井は合板むき出しのままで、壁は掟破りの板状断熱材そのままが仕上げ材となる。

続きを読む

S造の倉庫をリノベして超高断熱の「入り子構造」で模様替えした新事務所の壁は、桐の無垢材(板はぎ)の厚さ9mm。当然無塗装。したがって合板(べニヤ)と違い小端は上の矢印のとおり綺麗に仕上げることが可能。

続きを読む

足場って見方を変えると大変美しい。

最近は足場の単管にネット(メッシュネット)をつけるのでこのような形で見るのはわずかな時間しかないが、建物内部の模様替え且つ足場側は自社の駐車場なのでネットの必要があまりないので省略している。

続きを読む

私は隈研吾氏を擁護するわけではないが※、最近の同氏設計に対するに何か勘違いをされて批評することは、「緑の家」がいつも申し上げている、「日本の気候(本州以南)で屋外に木にカビが生えるのが当たりまえ」の日本の気候を全く理解していない。

※私ごときが擁護しても何のプラスにもならないが。

「緑の家」では27年間、桧と杉で超仕上げの床を勧めているが最近日本の床の定番であったこの超仕上げの床の入手が難しくなってきている。これから先とても困ったことになりそうである。

続きを読む

今日の日立の家庭用エアコンの撤退のニュースには大変驚いた。その日立のエアコンを全く使わないでデシカ※1台だけで夏季を過ごしている魔法の「緑の家」がある。

※デシカとは換気設備のことで全熱交換型換気扇で、内部にヒートポンプを内蔵している特別な換気システム。

SGL(ガルバニューム鋼板)の高騰により「緑の家」では杉の外壁が最も安価な外壁材となった。そこで15年使い続けている杉のこの羽目板の外壁について改めてゆっくりと案内する。

続きを読む

5月に「焼酎デビュー」という記事を書いて、私が実質焼酎を飲み始めたことを紹介した。その焼酎がおいしかったので近所の大きな酒屋さんに売っていないかと見てみると、販売していたのですぐに購入。ロックで夏の酒として楽しんでいる。もっと大きい瓶があればいいのにね。

続きを読む

先日10年メンテナンスに伺って、今日追加調査に伺った「緑の家」でのオーナーさんとの会話。

「ご近所さんでうちよりも後に作ったウッドデッキが腐ったので取り壊している家があるが、うちのウッドデッキは腐らないでよかった」

と伺った。

続きを読む

「緑の家」のホームページやブログ自慢は、とにかく情報を削除しないといことに尽きる。1999年から25年間のネットに上げた情報は可能な限りすべて公開している。その中でオーブルデザインでは動画の情報が極端に少ない。これには理由がある。

続きを読む

22年ほど経過した北欧製の木製高断熱玄関戸の現在である。「緑の家」が当初からずっと使い続けている高断熱製の玄関戸である。使用する方位などで痛みは違うが、こちらはとても良い具合で経過している。手入れは初期以外はまったくしていないそうである。

続きを読む

昨日が「今後もリノベは要注意」という題で投稿していながら、こちらのリノベ中の記録を次の日にアップするところが「緑の家」の偏屈さなのである。つまり大事なのは出来るだけ正しい情報の公開。今回は解体が80%程終わったotomo vie centで60年前にリフォームで貼られた床を紹介したい。

続きを読む

さて、「自然・無垢材の中で」超仕上げのすくない理由だが・・・

A.室内のインテリアで針葉樹がすくない。

B.木を無塗装でつかっていない。

C.超仕上げは手直しができない。

と考えられ、Aは「その2」で長々と説明した。その3ではBの続きとCの説明をする。

続きを読む

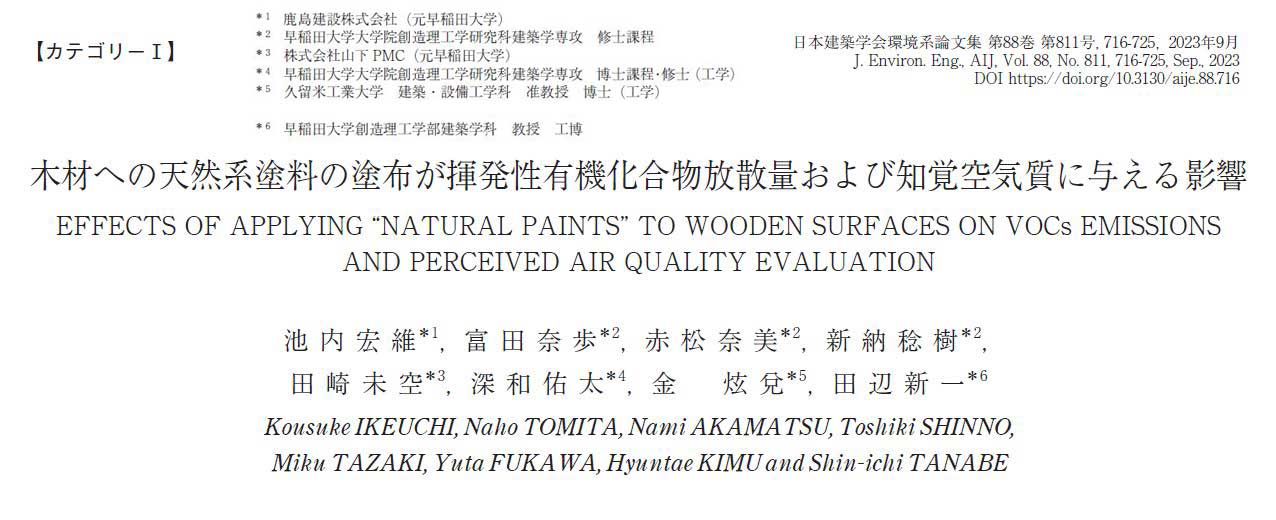

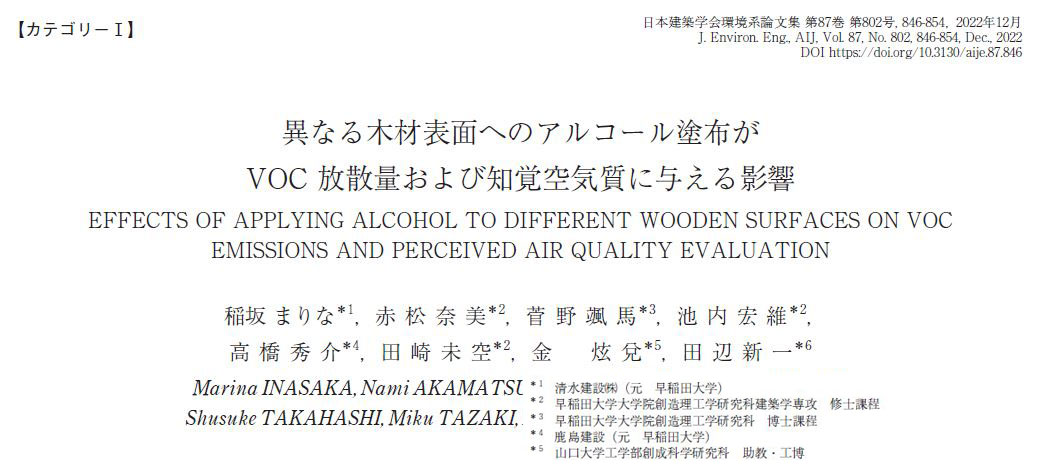

今回の紹介は木材に塗る天然塗料についての査読論文で、状況としてはDIYを想定している。多分家を建てたあとでも木に天然塗料(オイル)を塗っている人は多いと思うが、その際の揮発性有機化合物の影響と評価の論文となる。

続きを読むオーブルデザインが2015年に発表した「カビが家の寿命を決める」からもう8年。当時その仮説の結果は20年後にわかると言っていたが、8年後の今、世の中はどうなっているのか。

続きを読む

春の連休も近いのでゆっくりと論文でもご覧いただければと思い、今年発表された査読論文から面白そうなものを取り上げる。第一回目は「無垢材とアルコール(塗料)」とし、「緑の家」でも大量に使われる木材の揮発性化学物質についてご紹介する。

続きを読む2023.02.02 緑字で誤記修正

今日は氷点下-16度まで下がった原村の家(長野県諏訪郡)に完成前チェック荷伺った。

続きを読む