「緑の家」は「無難を目指す」との指標を2016年初頭に掲げてからすでに9年経過。今もその指標は変わらない。

続きを読む今年も査読論文を紹介する。このような専門分野の査読論文は一般の人には全く面白く無いであろうが、建築の論文は一般読者でも不思議と面白く読めると思う。それは日常生活に直結しているから。そして2020年初っぱなからドキドキの論文である。 続きを読む

前のブログで、いくら優れたデザインでも現法律に沿っていない建物は評価出来ないとと申し上げました。特に構造の安全性を無視した建物は評価にならないばかりか、人命をも危険にさらす凶器になります。

その大事な デザイン=機能(構造) について何回かにわたり連載したいと思います。

その1 軒の出(屋根の出)を支える木=たるき

暑い夏・・・もう秋ですがこの暑い夏に家の防暑対策が重要という事を実感したと思います。設計では有名なその建物防暑対策の一つが南の「軒の出」→「屋根の出」のこと を大きくとる手法があります。

しかし以外とこれが難しく、法律を守っていない家も多々あるでしょう。

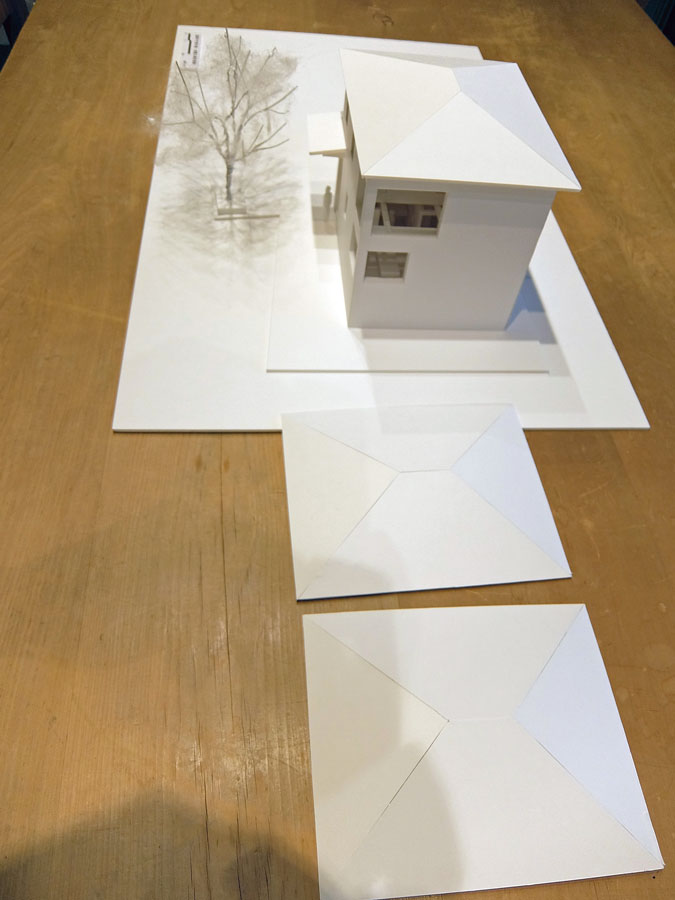

この家の軒の出は約1.2m。たるきは巾4cm背24cmという大変大きいものを30cm間隔で並べるという構造。見た目もすごい。

この家の軒の出は約1.2m。たるきは巾4cm背24cmという大変大きいものを30cm間隔で並べるという構造。見た目もすごい。

軒の出とは、外壁から屋根(時には庇や笠木)が出っ張っている寸法のことである。昔から日本の建築物は、軒の出をできるだけ大きくするように心がけた。これは、大きく2つ理由がある。1つ目は、軒の出=屋根が大きいとなるが、屋根が大きいと立派に見える。実際軒の出の大きい建物は、コストもかかるし、技術的にも難しくなりやすい。社寺仏閣は、屋根によって美しさが決定されると言ってもよいほど最も大事な建築の部分であり、時には権力等の象徴としてデザインされる事もある。2つ目は、外壁と窓周りを日射や雨から保護する役目である。軒の出が大きい程、高い保護が可能ということである。アルミサッシの無い時代、漏水するところはまず窓周りとなる。これは、日本建築が柱と柱の間に間戸(窓)を計画してきたことに原因がある。木で出来た間戸は間違いなく最初に雨漏りする。しかしアルミサッシ普及に伴い、軒の出の無いビルでも雨漏りが聞かれる事は少なくなったため、この問題はアルミサッシ普及とともに無くなった。残るは外壁の耐久性の保護となる。

壁に比べ屋根に使われる素材は、建築物の中で基礎と同じくらい耐久性がある素材が使われる。例えば瓦、セメント瓦、銅、錆びにくい金属類、石である。これらの材料は全て基礎(地中下)にも使う事のできる素材である。しかし流行のサイディングはどうやっても屋根に使う事は出来ない。つまり耐久性がそこまで確保できないからである。

最近軒の出のない建物が多くなった。デザイン的にモダン(ビルのような箱物ようなシンプルな形)に見えるからという理由らしい。当事務所でも軒の出のない建物は比較的多い。これは、デザイン的理由ではない。一番は、採光上有利であるから。2番はコストがかからないからである。近年市街地の住宅だけでなく、郊外住宅も敷地が多く取れない状況であり、敷地ぎりぎりに住宅を建築する事が多い。そのため外壁を隣地から少し離しても、屋根が大きいと、ほとんど隣地境界線すれすれとなる。こうなると自分の家ばかりかとなりの家まで暗くなり影響が大きい。そこで当事務所は、軒の出の無い建物をご提案する事が多い。但し外壁の素材は、ガルバニュームという屋根に使う素材。理由は上で述べたとおり、軒の出の無い建物の外壁は、ほとんど屋根と同じ過酷な状況。そこで屋根と同じ素材を使う事で、耐久性に影響を極力与えないようにする。チラシや町でよく目にする軒の出の無い建物で、外壁にサイディングを使っている建物がある。この建物の外壁の耐久性は大丈夫なのであろうか?(軒の出の無いビルの外壁は、昔から耐久性に気を使っていた。古くは本物の焼きタイルやコンクリート。今は金属やガラスがおおい。いずれも屋根に使える素材で耐久性は高い。)

最近軒の出のない建物が多くなった。デザイン的にモダン(ビルのような箱物ようなシンプルな形)に見えるからという理由らしい。当事務所でも軒の出のない建物は比較的多い。これは、デザイン的理由ではない。一番は、採光上有利であるから。2番はコストがかからないからである。近年市街地の住宅だけでなく、郊外住宅も敷地が多く取れない状況であり、敷地ぎりぎりに住宅を建築する事が多い。そのため外壁を隣地から少し離しても、屋根が大きいと、ほとんど隣地境界線すれすれとなる。こうなると自分の家ばかりかとなりの家まで暗くなり影響が大きい。そこで当事務所は、軒の出の無い建物をご提案する事が多い。但し外壁の素材は、ガルバニュームという屋根に使う素材。理由は上で述べたとおり、軒の出の無い建物の外壁は、ほとんど屋根と同じ過酷な状況。そこで屋根と同じ素材を使う事で、耐久性に影響を極力与えないようにする。チラシや町でよく目にする軒の出の無い建物で、外壁にサイディングを使っている建物がある。この建物の外壁の耐久性は大丈夫なのであろうか?(軒の出の無いビルの外壁は、昔から耐久性に気を使っていた。古くは本物の焼きタイルやコンクリート。今は金属やガラスがおおい。いずれも屋根に使える素材で耐久性は高い。)

写真は左が軒の出が両方ある建物が並んだ場合。右は軒の出が無い建物が片方である場合。

長野県に建築中の「緑の家」と新潟市の建築中の「緑の家」の完成の見学会を行います。日時は下のとおり。

| 場所 | 名称 | 日時 | 時間 |

| 長野県青木村 | 青木村の家 | 5月18日(日) | 10時~16時 |

| 新潟県新潟市 | 月見町の家 | 5月24日(土)25日(日) | 9時~16時30分 |

長岡市千代町に施工中の「緑の家」で耐力壁検査のため昨日現地に伺った。こちらの「緑の家」は、当然耐雪住宅であり設計積雪量は2.5mで耐震等級は最高の3で長期優良住宅を取得している。しかしただの等級3ではなく昨今の新潟県の地震発生の多さを考慮してさらに耐震性をアップさせるため地域地震係数をあえて法令の0.9から1に10%アップさせて取得している。この辺りは設計者の配慮となる。

続きを読む当分の間トップページに固定します。

日時: 令和6年9月28日(土)29日(日)

場所: 新潟市東区本所 場所はご予約時にお伝えします。

駐車場:見学会会場敷地内駐車場

予約方法:メール→mimoza@arbre-d.sakura.ne.jp(日本語部分を消して送付)又はお電話で

※メールの場合は一両日中(休業日の場合は翌営業日)にご案内のご連絡をさせていただきます。

(日曜日・月曜日休業)

※緊急および当日のご連絡はお電話でお願いいたします。

こちらは実務的な内容ですぐにでも参考になる報告である。建て主さん(エンドユーザーさん)には軒裏換気口や通気層、屋根通気層の話は難しいかもしれないが、耐久性にかかわるこの部位は関係者ならとても興味がわく話題である。

続きを読む

デシカのある美幸町の家はこの2月に完成しているが、当時冬でまだ雪もちらついていたため、外構工事は春に持ち越されて、建物の引き渡しのみ行われた。そして今日外構工事も一通りおわり最後の形をつくる植樹のため現地確認に伺った。

続きを読む

長岡市に計画中の長岡千代栄町の家の模型ができた。市街化調整区域になっている土地なのでこれから各申請を行う必要があるが完成形がみえ目標も定まる。性能は旧長岡市内であるためいつもように耐雪2.5mで耐震等級3を計画している。地震地域係数も0.9ではなく1.0として余裕を持たせている。豪雪地では超高断熱性能の充実よりも耐雪性能のほうが重要となることが多い。それでもUa値は0.26w/m2kを目標としたいが、サッシの性能いかんだろう。

続きを読む

松浜ヒルサイドでは、外観の白色の調和がとても素敵である。アクセントのブルーグレーを活かすような配色となる。

続きを読む

本日は松浜ヒルサイドの家の擁壁の配筋検査で現地に赴いた。淡い色の組み合わせがやさしい感じの松浜ヒルサイドの家である。

続きを読む

現在旧新津市(現新潟市秋葉区)に建築中の美幸町の家は、旧山北町で製材された杉の集成材を柱や梁に使っている。杉ラーの私にとって現場に伺うと構造材の杉の匂いに満たされる幸せを感じる。

続きを読む

新潟市で建築中の松浜ヒルサイドの家で一昨日棟上げ(上棟)が行われた。そして次の日(昨日)屋根合板が貼られると言うことで、タイムリーに現場に伺ってきた。

続きを読む

茨城県鹿嶋市に建築中の鹿嶋市の家の耐力壁検査に先日伺ってきた。いつも通り往復800kmであり「風」が車検だったのでカングーで伺ったので多少腰のすわりがいまいちだった。

続きを読む2024.03緑字加筆

昨年暮れには基本設計が出来ていた名古屋の家であったが、当事務所のスタッフ不足で2ヶ月遅れで模型がようやくできあがった。

続きを読む

ここ10年ずーっと杉LOVEと言っている私であるが、原村の家のオーナーさんとそこで意気投合することと思っていないなか、この建具の杉をみて「これ、これ」と互いにうなずき合った。木の意匠は唯一無二であるから愛おしい。

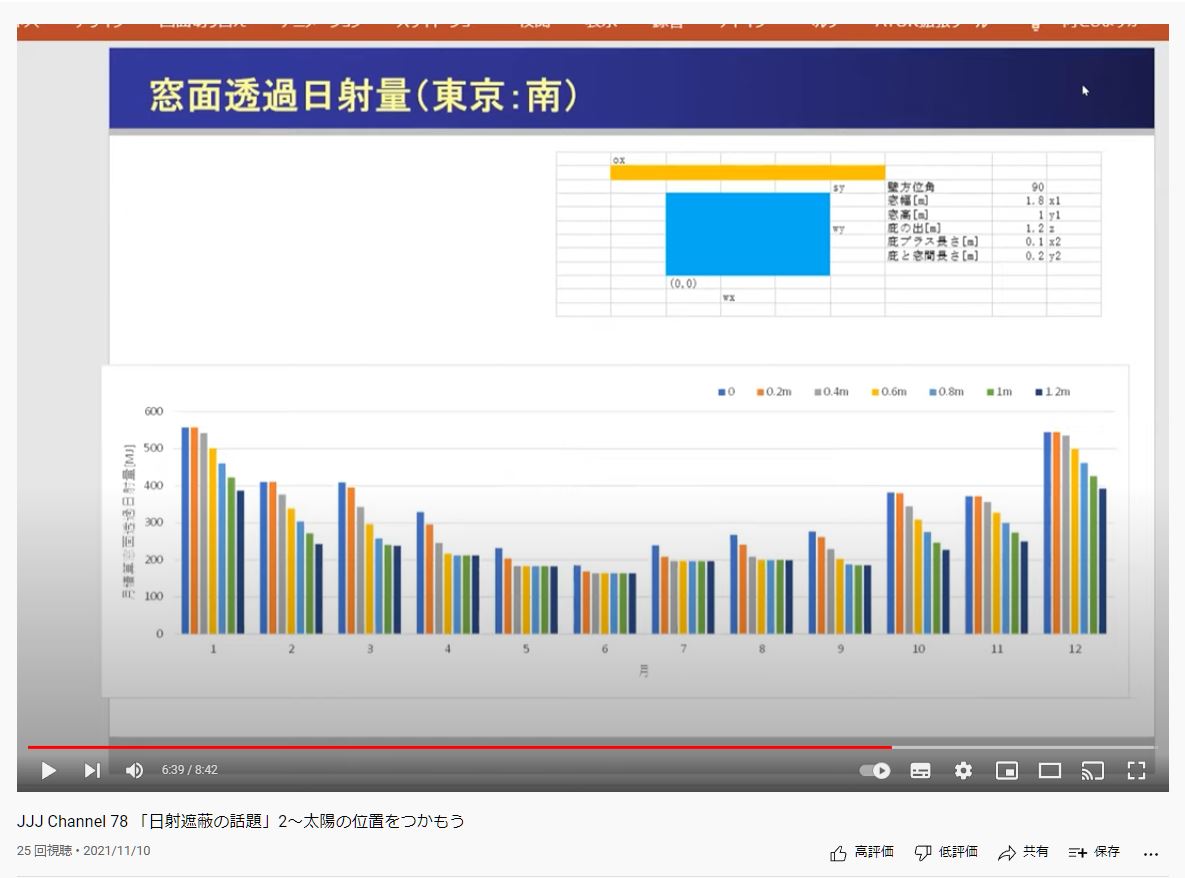

続きを読む庇や軒の出で最も重要なことを昨年の冬にお伝えしているが、当時は冬なので実感はないはず。そこでもう一度コピペにてお伝えする。簡単にいうと普通の南窓には庇が40cmも出ていれば十分日射遮蔽の効果があり、それ以上大きく出ていても大きな効果はほとんどないとのこと。但し・・・

続きを読む

「南の庇の出はほぼ効果無し」のタイトル・・・衝撃的である。

本日公開のJJJチャンネルで「夏の日射遮蔽」の動画で専門の先生が言っていた事であるが・・・。

「緑の家」ではSGL(高耐久性ガルバニューム)を標準で使用するが、今回のSGLは黒でしかもビス留めによる施工である。私は釘よりこちらの方がメカニックっぽくて好きであるが、ビスが目立つので好き嫌いはあるだろう。ちなみに吉田の家は設計積雪1.2mで耐震等級3、UA値は0.25w/m2kの何時もの超高性能である。

続きを読む

耐震等級3・耐雪1mでUa値0.22w/m2k、完成気密性能は0.1cm2/m2と超高断熱高気密の清五郎の家は当初木の外壁の予定であったが、最終的にSGLになっている。このため、実施設計途中で屋根の出(軒の出)を400mmほど縮めて構造計算もやり直している。

続きを読む