題名は「吸放湿物質と夏型壁内結露」となっているが、実は最も夏型結露を起こす可能性が高いのが・・・屋根下である。近年は太陽光発電パネルや、背の高い建物の陰になることも多く、屋根に温度ムラが出来る事と、室内冷房がロフトで集中的に行われるために起こりやすくなった。特に小屋裏がなく勾配天井を持つ家や片流れ屋根が最も注意が必要。

まずは国総研が一昨年前に発表した資料を復習する。↓はそのブログ。

この連載のその1から4では夏型壁内結露のおきるその原理を紹介し壁内結露防ぐには

- 通気層が適切に設置されていること

- 雨漏れや材料に雨がかりがないこと

- 透湿抵抗の低い素材を壁のどちらか最外部使う

- 吸放湿物質の温度変化をおさえる。

と私は紹介した。

が・・・よく考えると、

小屋裏のない勾配天井の屋根下はまさしく1から4があてはまらない。特に繊維系断熱材を使った場合はより厳しい。「緑の家」でも少なからずこの勾配天井はある。よって詳しく説明する。

1の通気層の適正は、

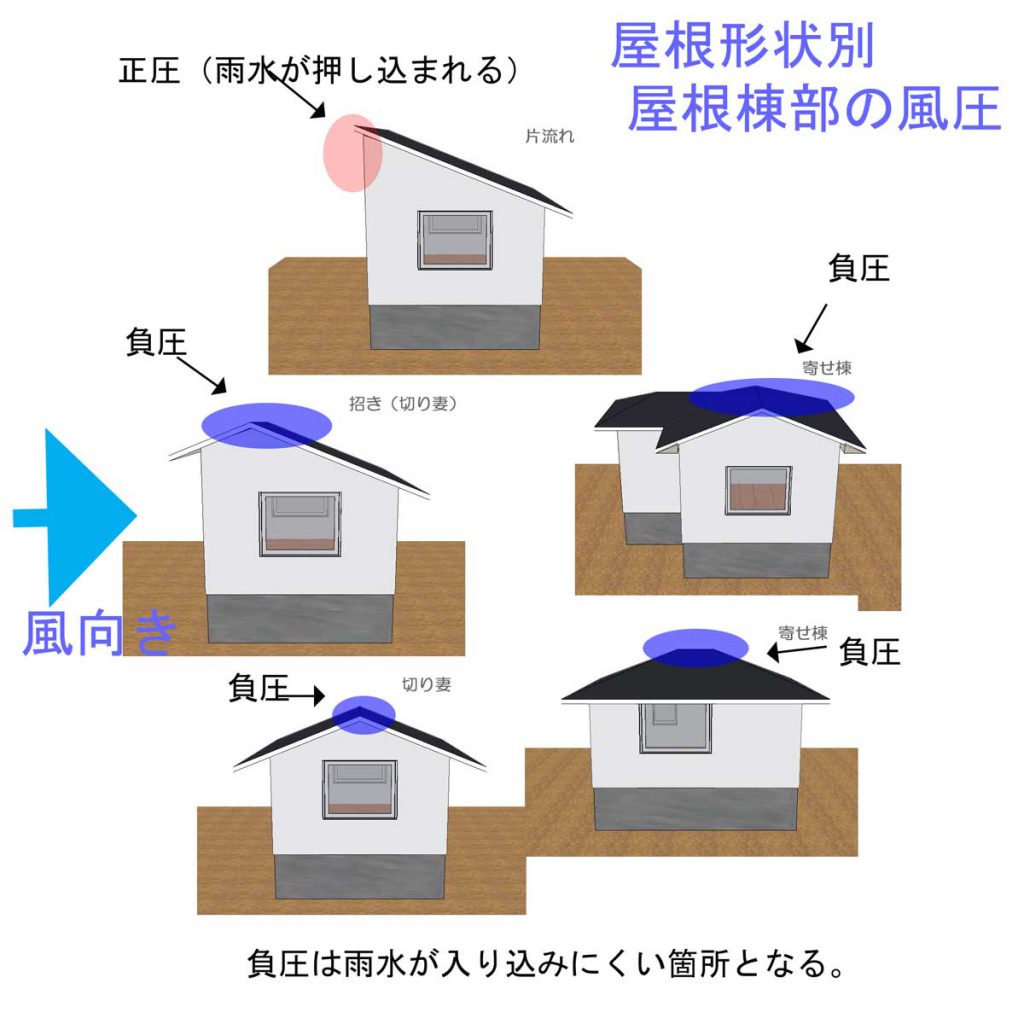

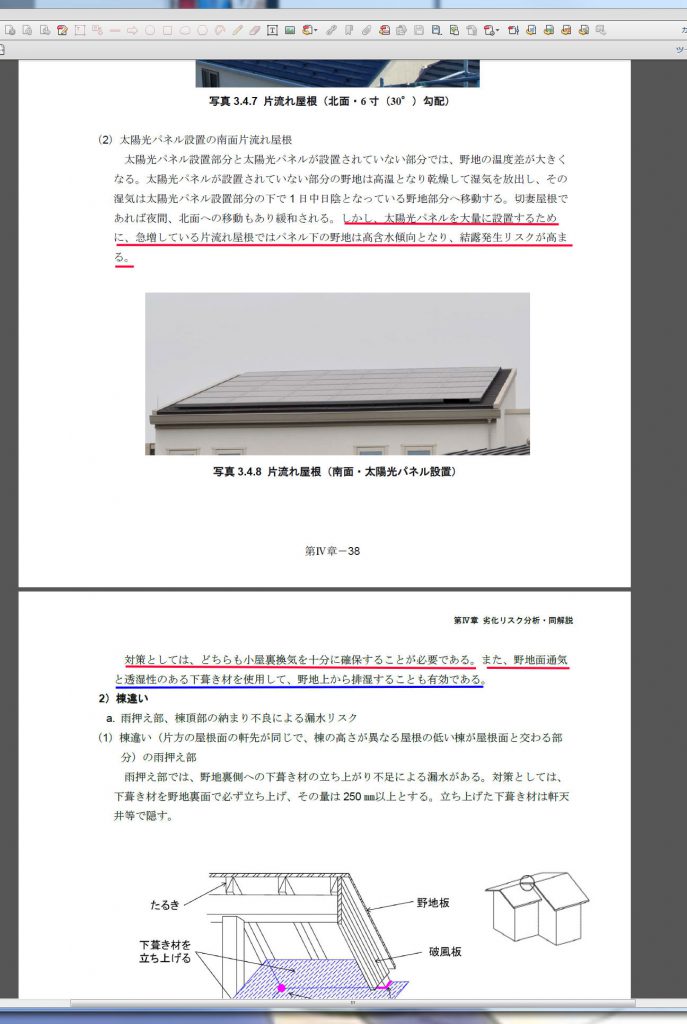

通気層には入り口出口が必要で、特に入り口は低い位置から、出口は一番高いところが効率がよい。しかし最近流行の片流れの勾配天井は最も雨漏れのしやすい屋根最上部で通気層の出口が必要なため大変厳しい(難しい)納まりとなる。

切妻・寄せ棟屋根の棟はどの方向から風が吹いても負圧側になるが、片流れの頂部付近は風向きによって正圧にもなるからである。正圧になれば理屈的には屋根頂部の通気層出口から雨が逆流することになる。つまり屋根頂部の通気層出口は雨漏れを嫌って消極的な大きさと位置にしかとることができず夏型結露防止に有効な換気ができなくなる。だから国総研も下のようなダイレクトな表現となる。

日本の家屋は特殊な使い方をした茅吹屋根以外の家造りでは、大きな小屋裏空間があることが普通だった。この小屋裏は夏型結露を緩和するのにとても優れていた。そもそも昔の屋根葺きは防水シートに頼ることはなく、仕上げ材の重ね葺きで雨水を切り(防ぎ)、豪雨時の多少の雨漏れは許容していた。このため、屋根下地はいつも濡れ気味で、これが日射の強い熱で屋根材は70度を超えそこに接する木は吸放湿を繰り返し小屋裏のRH(相対湿度)は高めであったと想像できる。その一方で、当時の隙間の多い小屋裏では今より多くの換気が行われていたと思われ、防水シートがない時代でも屋根下地の耐久性は急激に衰える事がない。50年前の古い家をリフォームすると屋根下地の痛んでいるで部分の多くが、桁より外側の軒先に多い。これは雪のすが漏れも影響しているが、雨水は屋根下に行くほど量が増え、当時の屋根葺き材では漏れやすくなることも原因である。

「緑の家」が勾配天井が少なく平らな天井を持つ2階建てが多いのは、ひとえに高耐震性が取りやすい理由であるがそれ以外に夏型結露防止も理由になる。

小屋裏換気の重要性はこのような問題が発覚する前から何度もブログで声を大きくして紹介してきた理由がこれでおわかりであろう。また勾配天井の屋根の通気層の重要性も6年くらい前のこのブログでも具体的に説明してきた。