先週長岡市に建築中の「緑の家」の防水検査と気密シートのチェックに長岡千代栄町の家に伺った。

続きを読む

昨日新潟市東区に建築中の「緑の家」に伺ってきた。目的は足場外し前のチェックだが上の写真のとおり「緑の家」のAグレードには窓全てに庇が取り付く。この庇はBグレードと違い窓を雨から守り、サッシの単独取り換えを可能にする点である。当然簾も雨から守る。

続きを読む

こちらは昨年に「その1」をご案内したがその続報。その1では給気量の測定がいまいちだったとあるが、今回は特にその記述がないので安心できる。これら実際の給気量測定は20~30年以上前にも学会で確か発表されているが、時代は変わりもう一度おさらいするのもよいので取り上げる。

続きを読むまずは上の「緑の家」のブログをご覧いただきたい。この投稿では当時ほとんど語られていないルーフバルコニー下の通気の重要性をが今回紹介する報告であり、「緑の家」では20年以上前からこの仕様を標準としていた。ルーフバルコニーは屋根よりはるかに難しい納まりでだと思う。

続きを読む

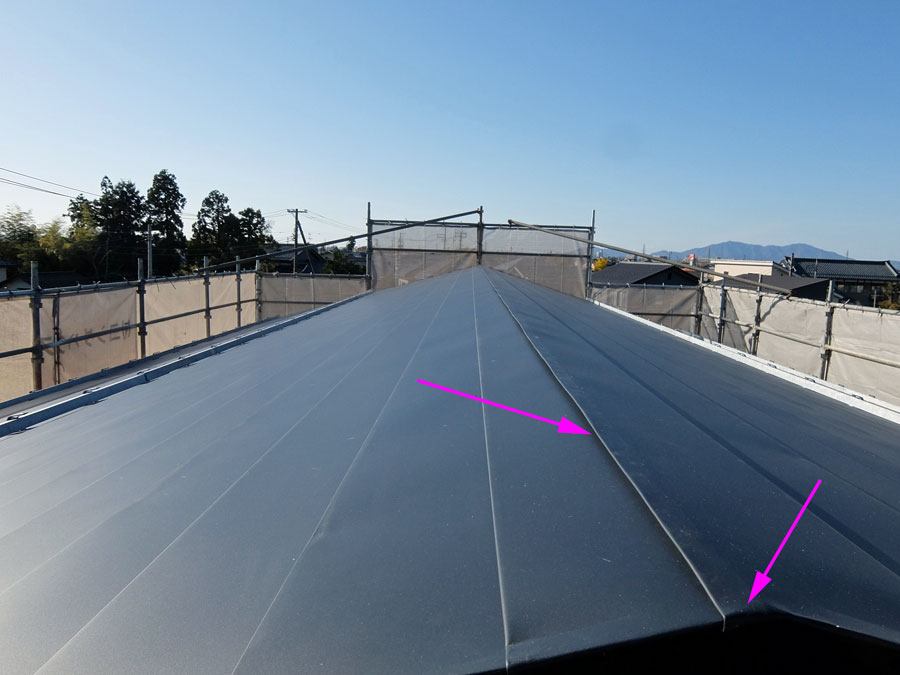

こちらは実務的な内容ですぐにでも参考になる報告である。建て主さん(エンドユーザーさん)には軒裏換気口や通気層、屋根通気層の話は難しいかもしれないが、耐久性にかかわるこの部位は関係者ならとても興味がわく話題である。

続きを読む

5月に「焼酎デビュー」という記事を書いて、私が実質焼酎を飲み始めたことを紹介した。その焼酎がおいしかったので近所の大きな酒屋さんに売っていないかと見てみると、販売していたのですぐに購入。ロックで夏の酒として楽しんでいる。もっと大きい瓶があればいいのにね。

続きを読む

換気は難しいと何度もこのブログに投稿している。特にこの真夏シーズンにはいるといつもそう思う。同時に先日夏至をすぎてこれから一日ごとに日が早く沈む切なさも感じるのがこの季節。

続きを読む

最初に・・・いま私は「熊本LOVE」である。

バス停やいたるところで目が合うと知らない人でも「おはよう」とか声がかかるその感じや、熊本城の復興を心から喜ぶ市民、そして街中の若人の活気に感動する。この感じは遠い昔のバブルに近いころの地方都市の活気。その賑わいは楽しさの原点と思わずにはいられない。いま熊本はそんな地方都市で最も住みたい都市になっていると思うし、私も心からそう思う。

続きを読む6月4日12時53分更新

住宅の外壁構造において近年重要性が増した通気工法。完成すると外壁内でその構成や効果が視覚的に全く感じられないので、この工事中がとても大事な期間となる。

続きを読む

上は一昨日「本所リバーサイドの家」の現場チェックに伺った時の写真。昨今の屋根材で最も人気があるのはこのガルバニューム鋼板(現況は実質SGL)であるが、新潟県はもう40年以上前からガルバニューム鋼板の屋根が一般的につかわれてきた。しかし新潟市では海岸に近いこともあり、上の写真でわかるとおり特にこの本所地区の屋根は、そのほとんど、というより見えるすべてが瓦屋根であった。

続きを読む

まず最初にお詫びと訂正だが、先日ご案内したキッチンタイル(ミスティーパレット)は磁器ではなく陶器製だったのでお詫びする。

その代替え品となる汎用の150角タイルを探していたがないのであきらめて、キッチンタイル壁の標準仕様として他の素材を探したが、はやりピンとこない。また内装制限の緩和を受けるための「特定不燃材」としてキッチンボードが通常使用できない。そのことも悩んでいた。

平屋で超横断熱UA値0.17w/m2kで耐震等級3、完成気密0.2㎝2/m2とスペックは最高の「緑の家」であるが、あえて勾配天井はしないで無難を追求した「緑の家」となる。勾配天井では梁等が露出すると埃がたまり掃除が必要となるため、最も掃除の必要がない間接照明と平らな天井とにしたが、天井高さは2.6mと高い。

続きを読む

「緑の家」は運が良い。そして「無難な」家造りを薦めている。

2004年の中越地震では液状化の起きた地域に1棟、また2007年の中越沖地震では震度6強のほぼ震源地である柏崎市で周囲の建物が軒並み「危険」の貼られる近隣の中、木造部分の被害は皆無で基礎中央部の少しのヒビがあった程度だった。

続きを読む表題の「防止」→「防水」に修正。

「緑の家」では過去殆どの家で透湿防水シートは「タイベック ハウスラップ」(以下タイベックとする)であった。ところが昨年タイベックが生産中止なりタイベックシルバーに統一された。それは良いが価格が3倍近くにもなり、現在の多くの「緑の家」では昨年からフクビのスーパーエアーテックス等タイベック以外となっている。そこで悩む・・・。

続きを読む4月13日10時14分 書き忘れがあったので緑字を加筆修正

9月15日 防湿(気密)シートの31年後の目視した結論を加筆

結論は・・・現時点では家の重要性能である内部結露防止用の防湿シートは、50年の実績ある別貼りポリエチレンフィルムを貼った上で気密測定を行うことが最も無難な施工であると言える。

https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2023/06/29/post-52686/

・・・と先回申し上げた。が、超高断熱住宅を取り組んでいる方の中で最近の考え方は、ポリエチレンフィルムは過去のものとうつっているように見える。しかしあえて強く言うが可変性調湿シートを使うのはまだ早計と私は考えている。

続きを読む

寒波襲来で道路は氷漬け状態で、アイスバーンの道ではこんな情景が至る所でみられる。そんな寒波の中で暖房をエアコンで行っている家では、急にエアコンが効かないとか暖かくないとかで、当ブログを訪れる方が昨日は突然多くなっている。

続きを読む

色も形も八ヶ岳の高原にふさわしい・・・

標高1300mの長野県諏訪郡原村に建設中の原村の家(UA値0.16w/m2kの超高断熱仕様)の足場外し前の検査に本日伺ってきた。

続きを読む

無難とは「難」が「無い」と書く。住宅にとって最も「難」である事象は雨漏りである。屋根の目的は雨を長期に渡ってしのぐ事だから、無難な屋根といえばまずは雨漏りがない事をさす。

続きを読む

原村の家の次に伺った井岡の家。屋根の仕上がりチェックと耐力壁検査である。屋根はご覧の通り単純な切妻屋根でAT葺き。当然、棟換気も10年ほど前から原則やめており、棟換気がないとシーリングに頼る防水部分がないので、シーリングの寿命の15年経ても何もメンテナンスする必要はない。棟換気があると、通常どうしてもシーリングの必要があり、そこが将来の欠点となる。

続きを読む

最近では当たり前の事となりつつあるが、床下用エアコンで床下へは冷房しないことが原則である。これも6年ほど前に何度か理論的に申し上げている。

続きを読む

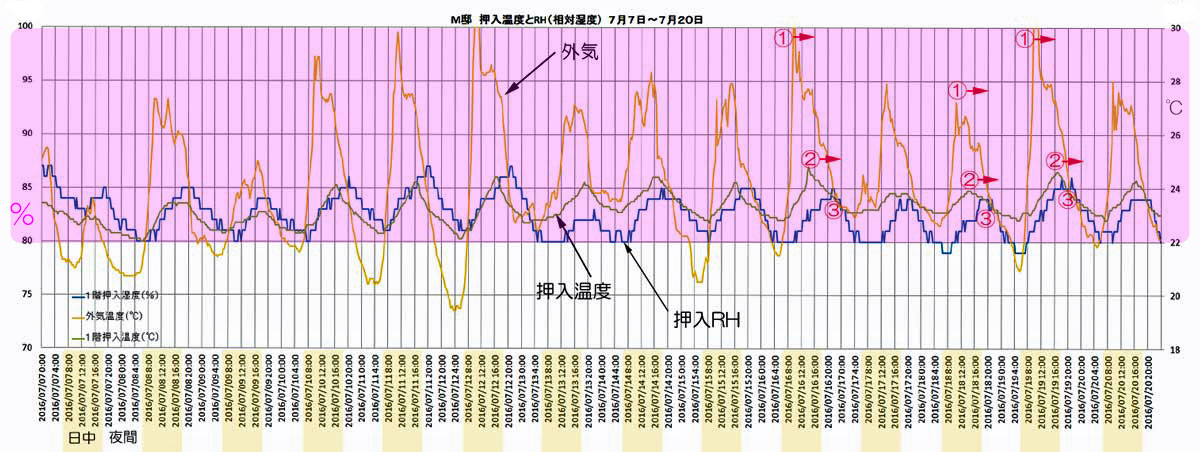

今回は4週間ほど前にアップした網戸の廃止の続きである。当ブログの常連さんにおかれては、何度もアップしているカビ防止の話であり、5年以上前にも行なっているので読み飛ばしてほしい。しかし初めてこの話を聞く人もいるので今後も定期的に行なう予定。

上の図は新潟県における「通風をおこなうある家の7月の家の押し入れの湿度」の実測データである。

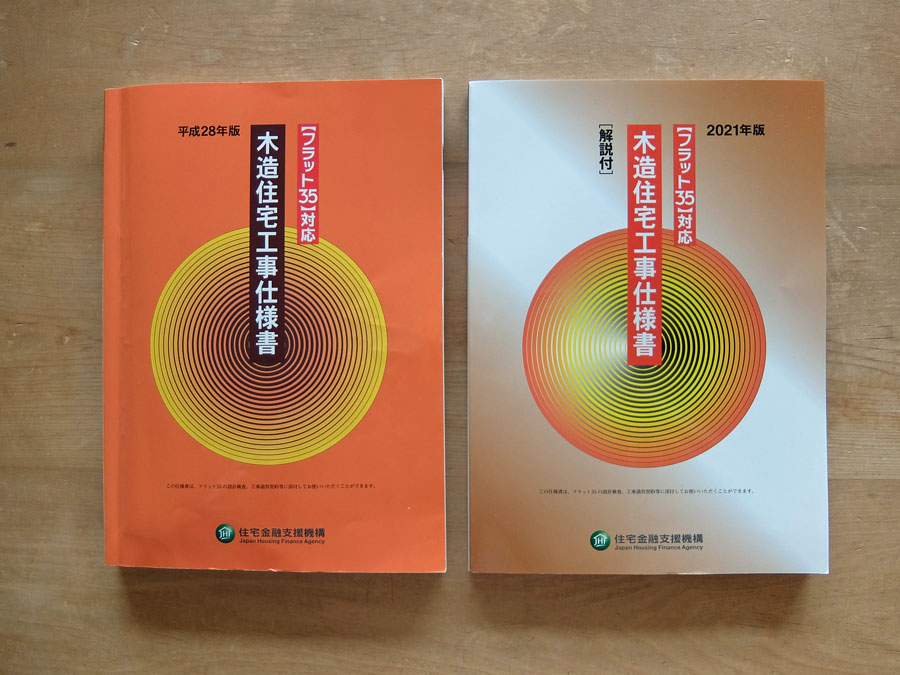

20年ほど前は住宅を建築する半数以上の人がお世話になった住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)であるが、近年はフラット35S等の特別な金利設定を望む方だけとなっている。しかし実質国が監修しているといって良いマニュアルはこれしかない。

続きを読む

ある住宅業界専門誌が創刊された。その創刊号で「緑の家」が取材を受け、28ページにわたる記事となっている。

続きを読む

定休日だったはずの昨日、松美台の家ではシンボルツリーを植えるとのことで、それに立ち会った。シンボルツリーは配置が重要なので許す限り立ち会うことにしている。

続きを読む

模型を無事受け取ったとのご連絡を頂いた。今回の「緑の家」は2階が1階に比べ小さいので一枚の屋根で覆うために上のような招き屋根としている。

続きを読む

昨日清五郎の家の耐力壁検査に伺ってきた。その時に同時に大スパンで耐震等級3を取得するためにほぼ必須な、桁上合板の釘打込み状況も確認した。

続きを読む建築主さんは、一般的な住宅では行政による耐震性のチェックが行われていない事はまだまだ知らない。3.11の大地震から10年、敷地の購入や建物に対する意識は変わったのだろうか?

続きを読む

「緑の家」といえば超高断熱、高基礎(床下収納)、窓庇有り、簾フック付き・・・そしてお風呂CFの推進だろう。住宅こそ無難であるべきを薦める「緑の家」の中で、排気用換気扇を止めたお風呂CFだけが無難ではないと思われるだろう。実はこのCFこそ最も無難な仕様なのである。

この続きを読む