業界向け新聞としてスタートしたと聞いている「新建ハウジング」さんから2018年10月30日号特別付録フリーマガジンとして配布される雑誌に「緑の家」の取材記事がある。

「 カビが家の寿命(仮説) 」一覧

自動車のドアバイザーと家の通風

今まで新車を買うときに必ずオプションでつけたドアバイザーを最近つけない車が増えてきた。

「カビ汚染」・・・

床下空間と床下暖房と掃除。

今月号の日経ホームビルダー10月号必読・・・

「住宅に広がるカビ汚染」

という見出しで特集を組んでいる。

提言13 「日中の通風(風通し)では室温は下がらない」その3

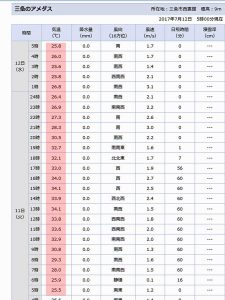

最暑日前日に旧笹川邸で実測

三条市は北陸地方で初となる40.4℃と大台を超えた。ありがたいことである。雪は降るわ、気温はめっちゃ高、湿度も半端ないこんな過酷な地域で設計をしていると、全国どこでも状況が読めそう・・・。感謝!

さてその2から・・・

「通風とは・・・夜間に行う行為だといえる。一方で防犯上の理由で夜間に通風が行えるかというと・・・相当厳しいことが最近の治安では言え・・・・・・

つまり・・・このような民家でも夜間はエアコンによる冷房に頼ることになる。」

ということ。

実際「て・こあ」も2階の就寝できる部屋のみしっかりとエアコンが設置されている。 続きを読む

提言13 「日中の通風(風通し)では室温は下がらない」その2

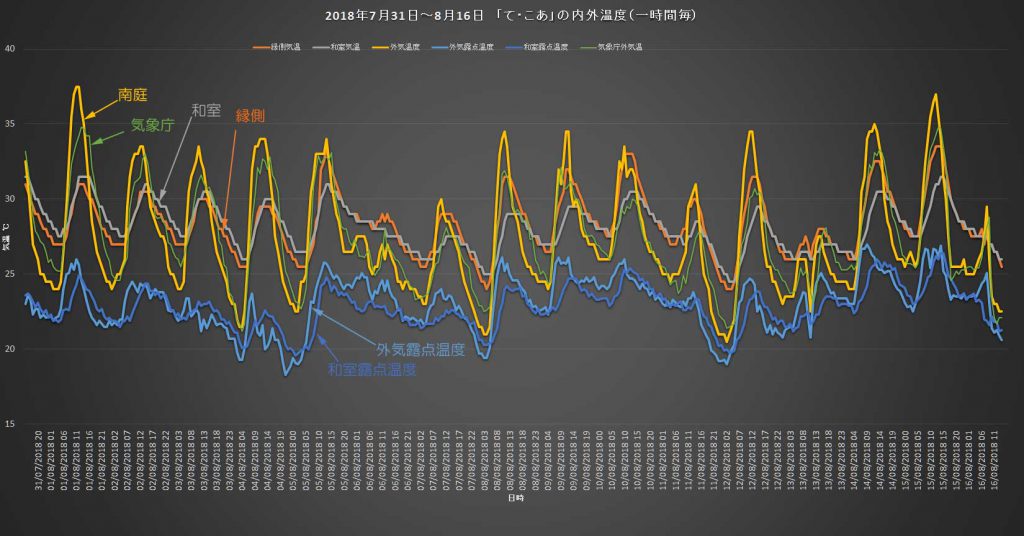

図1はその1で示した測定結果である。屋外温度測定するのは難しいが、実測したデータに緑色の気象庁の長岡市の気温データを重ねてみても大凡同様の変化をみせ、直接日のあたるコンクリートで覆われた南側の外気条件を考えると正確に実測されているようだ。

通風信者が多少減る・・・かも。

今日は・・・ツイッター並の頻度でブログをアップロードしている。

さて・・・

家造り大事と良く言われるのが

光と風

だが・・・

そのとおりである。

しかし・・都市部において夏季の通風は重要としない。 続きを読む

「て・こあ」でのある一日 弐百四拾五

真夏も通風しない!魔法のような条件。

梅雨明け宣言があった昨日の「て・こあ」・・・

窓は一切開けていない・・・。

勿論・・・エアコンなんてない。

と書くと

『えっ・・・「て・こあ」って確か通風の家だったのでは?』

・・・

・・・。

続・CF(循環ファン)のこと

多くの施工者さんが「緑の家」のCF(循環ファン)の図面を見て取り付け間違うことがある。

それは風の向き・・・。

ちょうど「CF(循環ファン)のこと」に同様のコメントも寄せられたので少し補足説明をしておく。

CF(循環ファン)のこと

最終更新 2018.05.30

今日は「堺市の家」の工事監理に伺っているので行き帰りの道中時間があるときは、このブログを書いている。

で今日の話題は・・・

CF(循環ファン)のことである。

いつもの報告会へ その1

今日は時雨気味の新潟から天国のような日差しが期待できる東京へいつもの報告会へ出席します。三条は時雨ていましたが、湯沢駅では晴れているところが冬型の特徴の一つです。晴れれば暖かくなるのですがね・・・。 続きを読む

2017年 建築学会の論文梗概集3

YUCACOでカビの伸長を確認

オーブルデザインでは、殆どの設計者が取り上げない建築学会の論文についてご紹介しております。特に今回は住宅の省エネ・床下暖房・環境分野では第一人者のグループの論文から・・・。

YUCACOといわれる床下をチャンバーとする全館空調した家で、梅雨期のカビの調査が行われた。

超高断熱はもはや当たり前。

その後のカビ、白アリなどの生物劣化対策が重要。

オーブルデザインは超高断熱(Ua値0.3w/m2k以上)を推進してきて早10年。

当時とは状況が変わり、いまゼッチ(ZEH)とかパッシブとかが認知され、しかも超高断熱住宅を大手メーカーの中で唯一薦めてきた「一条工務店さん」がなんと・・・

住宅ガリバーであるトップの積水ハウス(1万4千棟)にせまる勢いで、一条工務店(年間1万2千棟)が2位であるとの事です。

?の天気と床下冷房除湿の家の結果

明日の三条市の天気予報ですが、何がどうなるとこのようなめまぐるしい天気になるのか・・・。

少し考えると風向が原因のようで、三条から見て南東部が平野部から山間部まで晴れるので放射冷却で冷やされた空気が風向きで曇っている三条や海岸部に来るようですね。 続きを読む

「て・こあ」でのある一日 九拾八 食器棚

毎週月曜日奉仕「て・こあ」活動ですが、

今回は「て・こあ」で常用に使う食器棚を作ります(木材を加工してつくる)。 続きを読む

カビの事とミサワホームがトヨタホームの子会社へ

27年前のバブル崩壊で一度経営危機になりその後紆余曲折だった大手ハウスメーカーであるミサワホームさんが実質トヨタホームさんの完全子会社になることが11月に報道されました。 続きを読む

都市部住民にはわからない理由

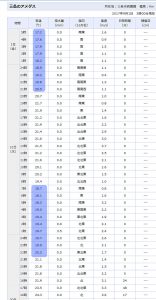

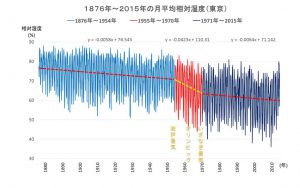

何回かこのブログで取り上げたグラフ・・・東京都内のRH(相対湿度)の140年間推移です。

気象庁のデータをダウンロードしてグラフにしたものです。

この140年間で東京都都心部(気象庁が皇居の近辺なので)確実にRHが15%も下がっています。

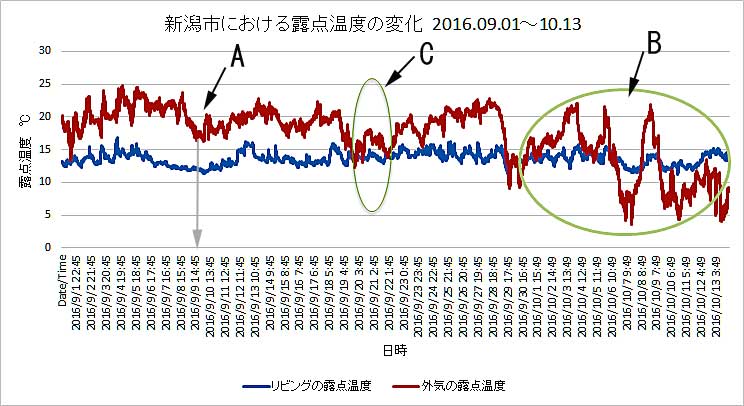

「緑の家」夏期の24時間空調終了時期を知る

従来(2015年以前)の「緑の家」は夏期のRH(相対湿度)が65%以下でお過ごしくださいと申しあげており、それを基準にするとグラフのAの時期(9月10日頃)から外気の露点温度が20度以下で安定するので、RH65%を維持できると思います。一方、低湿度が好きな方はBの時期(10月1日)まで空調を続けないと室内の湿気のほうが低いので外気を入れると湿度が上がります。Cの時期(9月20日)に一度外気露点温度が15度を割り、室内の湿気に近くなりますが、その後復活して10月の上旬まで待たなければ、外気の湿気の量が室内以下にはなりません。

つまり、「緑の家」の真夏の室内環境は、10月10日体育の日のカラッとした晴れた日と同じ空気質になっていますが常に可能です。これって凄い事ですね。ちょっとやっぱり・・・少し贅沢過ぎますか?

因みにこれは新潟県の平野部のデータ。長野県のような高地や東京のような都市部、また九州のような地域では若干の違いがありますからご注意ください。

結露と通風

気持ちよい朝だと思って事務所の窓のカーテンを開けると・・・もう結露!

夏期の通風は間違っているのか?最終章

夏期の通風が間違っているか・・・

間違っておりません。気持ちよいのです。

通風がなぜ気持ちよいか・・・

その最大理由の一つが・・・

わかりました。

簡単な事です。

日本(本州以南)の家は・・・ 続きを読む

夏期の通風は間違っているのか?その2

夏期の通風は間違っているのか?

夏期の通風は間違っているのか?

それでは日本の過去の家は全てダメだったのか?

とのご質問があります。

その前に通風ってググると

「 痛風とは、血液中の尿酸の濃度、尿酸値などが高くなることによって、主に関節部位へ腫れや炎症を発症する障害です。」

等と検索されますが(笑)、ここでいう通風とは窓をあけ風を通して涼しくする手法です。

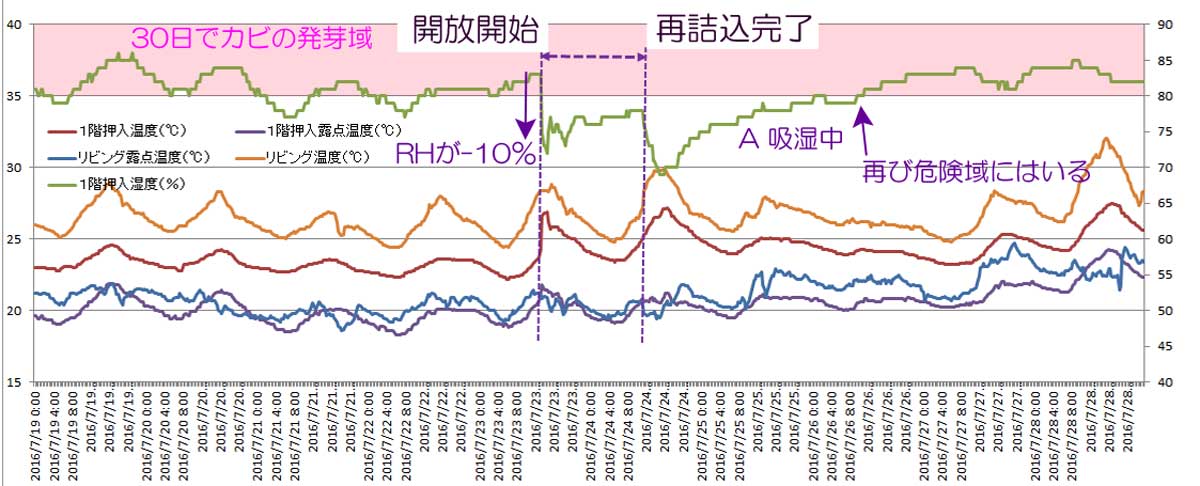

なぜ新潟県では夏期通風をしないのか 実測編6

8月1日緑字追記しました。

「この押し入れのカビ防止は昔からある方法がとられており、それによってカビ害を防止しておりました。」・・・この説明です。

、

でも説明するまでもないかもしれません。

梅雨があけたら布団を押し入れから全部出して、布団と押し入れの内部を乾かす・・・当たり前の事です。

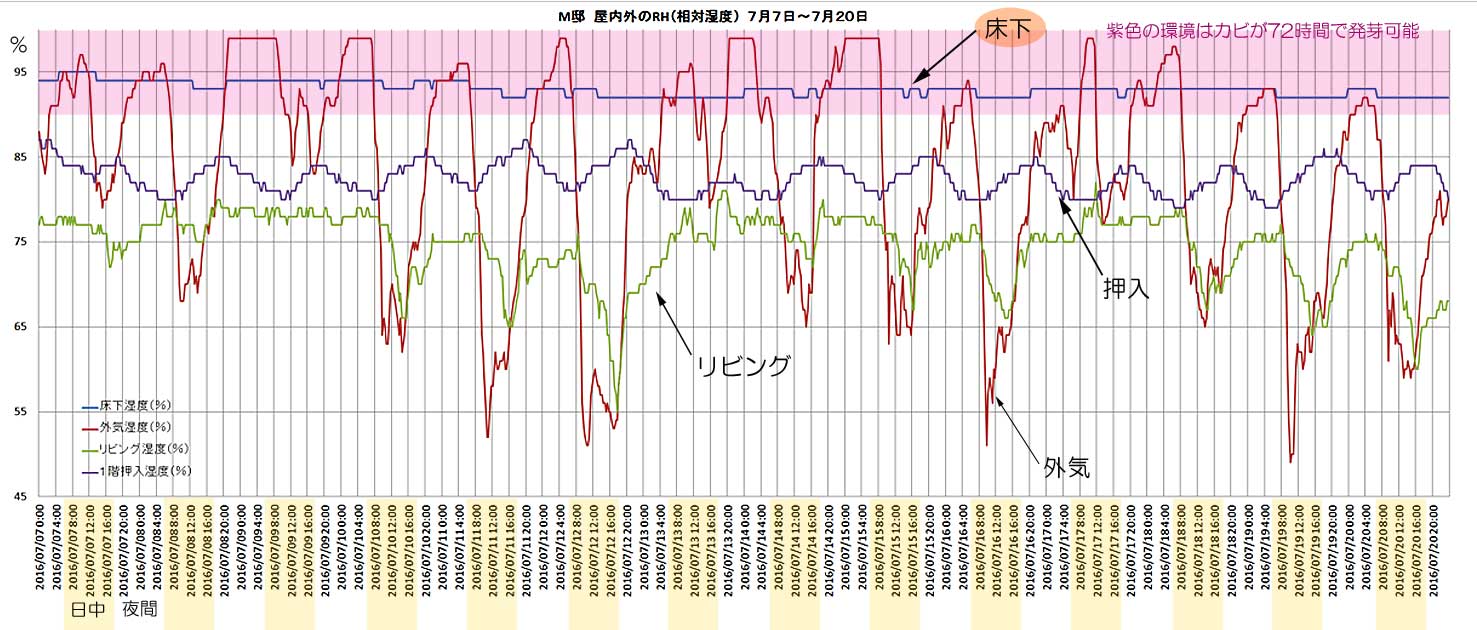

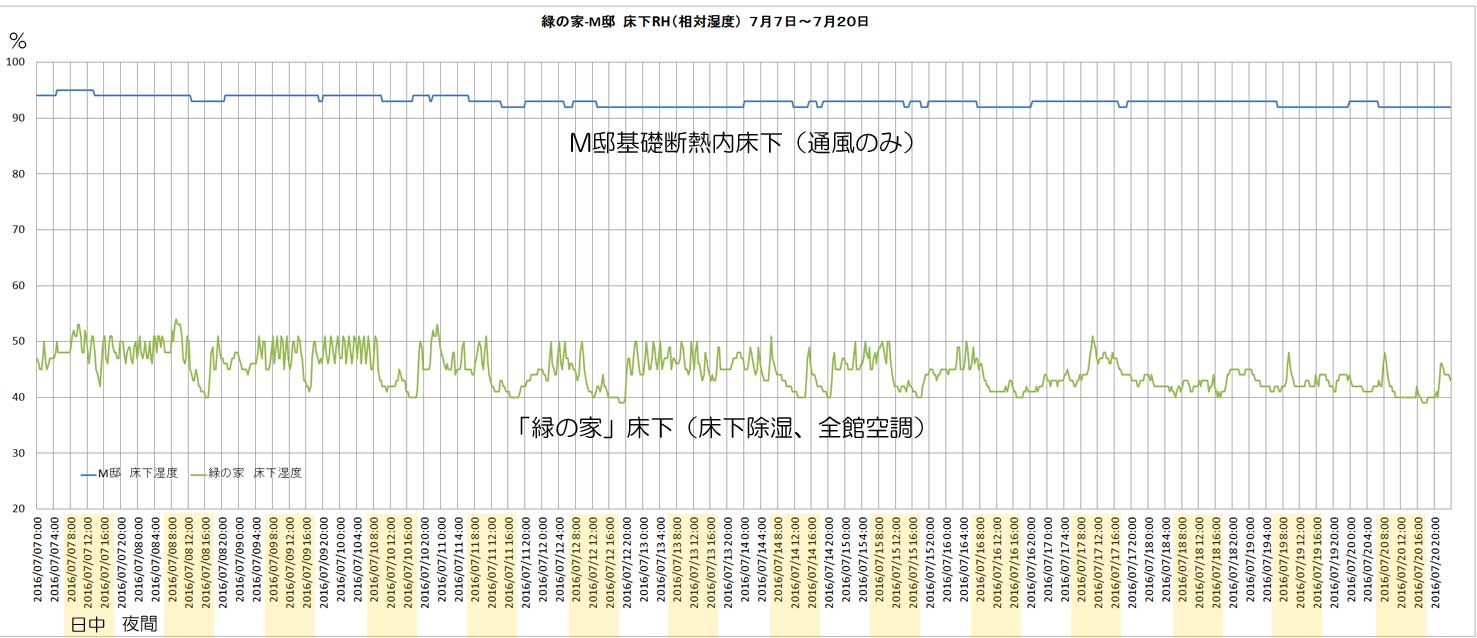

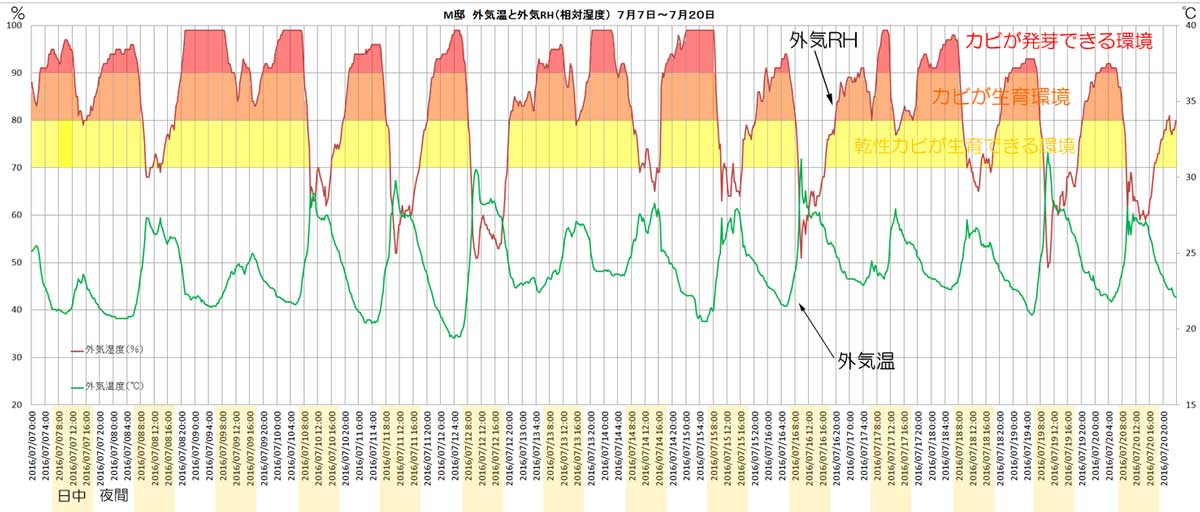

なぜ新潟県では夏期通風をしないのか 実測編5

なぜ新潟県では夏期通風をしないのか 実測編4

なぜ新潟県では夏期通風をしないのか 実測編3

なぜ新潟県では夏期通風をしないのか 実測編2

なぜ新潟県では夏期通風をしないのか 実測編1

超高断熱で超高気密である「緑の家」の標準仕様で昨年から網戸がなくなりました(オプション扱い)。つまり夏季の終日通風と完全決別したわけです(春や秋は通風大好き)。その理由に実測から迫ります。

国の低炭素建築のプログラムで・・・

現在の省エネ法で定められたプログラムが定期的にバージョンアップしているので時々覗くようにしております。今回は28年の省エネ改正が反映されているかを見に行きました。

そこで大変驚くべき項目があることに気づきました。