PCを開くと自動で送られるある記事が酷かった。

続きを読む

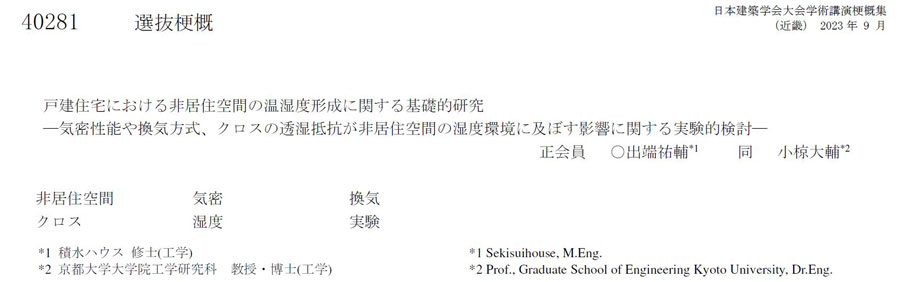

昨日、一昨日とここの研究室での内容にハマったといったが、その最もハマった論文がこちらである。よって2023年と昨年の梗概集からであるがご紹介したいと思う。きっとカビ、リノベーションに興味がある人はハマると思う。

続きを読む

最近お外で好んで肉料理を食べることが少なくなったけれど、近所のベアベアさんのこの肉料理は大好きである。名前は・・・確か・・・あぁ思い出せないし検索しても出てこない・・・おっ「コンフィ」だ。

続きを読む

otomo vie centの裏山には戦後植林された沢山の杉が植えられている。その杉から今年は昨年の過酷な夏だったせいかさらに大量の葉粉が飛散している。上の写真は飛散後に漂う黄色い霧のような花粉。

続きを読む

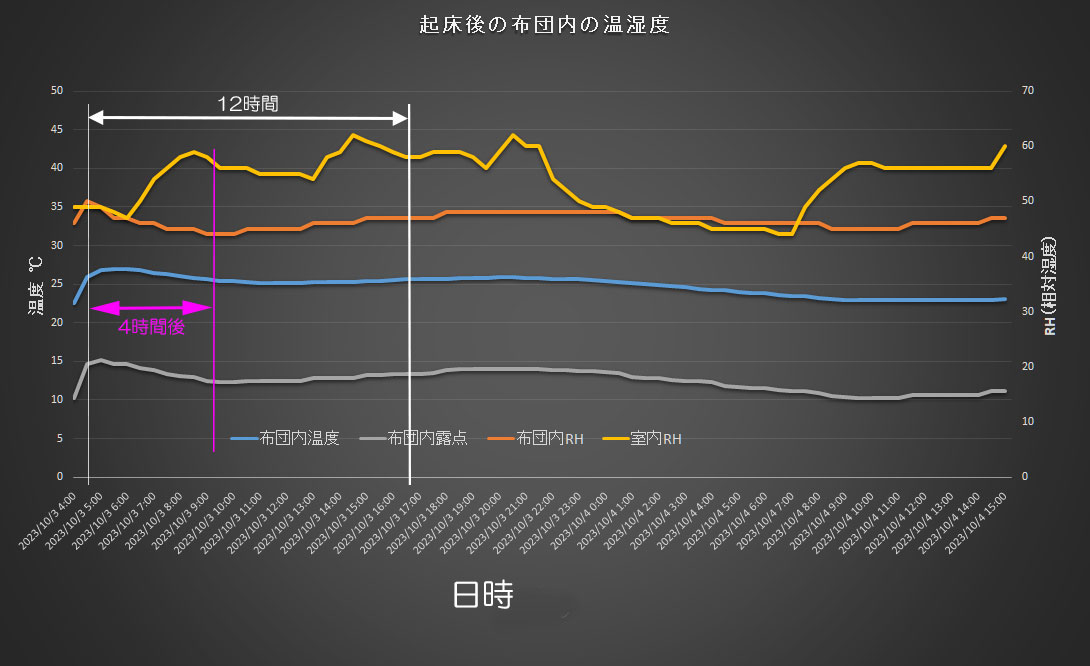

10月でも超高断熱住宅は引き続き冷房している家も多いが、新潟県の一般的な住宅では日最高気温22度から最低気温15度が続くこの季節が、珍しくエアコンがほぼ動かない時期といえる。その状態では家内のRH(相対湿度)は60%~70%くらいになる。すると排気換気であっても今まで半日あれば乾いていた風呂場内はなかなか乾かなくなっている。そこでやはり出番は風呂CF(循環ファン)である。

続きを読む2023.09.12 宣言通り外気のデータを気象庁から敷地内データに修正しそのため文章とグラフも修正した。

今回の「空き屋の傷みを抑えるためには換気を止め除湿する事」は提言16としたい。2007年から始まった提言だが既に16にもなり過去の提言には、その提言した年代をみれば既に常識になっている事もある。過去の提言は・・・

続きを読む2023.09.12 宣言どおり外気のデータを気象庁から敷地内データに修正しそのため文章とグラフも修正した。

何回がブログに上げたとおり、現在旧自宅になった寺泊の家は人が一年間住んでいない。通常人が住まないと家が傷むと言われ、20年くらい前にも5年ほど住まない時期があった。その時はしっかり第三種換気を24時間行っていたが、時折帰ると少しカビ臭があるような感じで、よい空気とは言えなかったが、今年は換気を全て止めたら全く臭わず昨夜まで住んでいたような感覚。さてどのように管理したのか。

続きを読むオーブルデザインが2015年に発表した「カビが家の寿命を決める」からもう8年。当時その仮説の結果は20年後にわかると言っていたが、8年後の今、世の中はどうなっているのか。

続きを読む

今週の日曜にお引き渡した小新西の家で、「床下空間への外気導入の危険性」について検証したのでお伝えする。

続きを読む「緑の家」では新潟県内で初めてデシカを装備した家の建築工事が5月から始まる。デシカはすでに何棟か設計しているが、新潟県内では初となる。さて今回デシカを使うのはやはり「除湿、低湿度空間」をほぼ完璧に行ないたいと建て主さんからのご要望。それでこれから紹介する過去記事を思い出したので再褐する。

続きを読む

最近では当たり前の事となりつつあるが、床下用エアコンで床下へは冷房しないことが原則である。これも6年ほど前に何度か理論的に申し上げている。

続きを読む

今回は4週間ほど前にアップした網戸の廃止の続きである。当ブログの常連さんにおかれては、何度もアップしているカビ防止の話であり、5年以上前にも行なっているので読み飛ばしてほしい。しかし初めてこの話を聞く人もいるので今後も定期的に行なう予定。

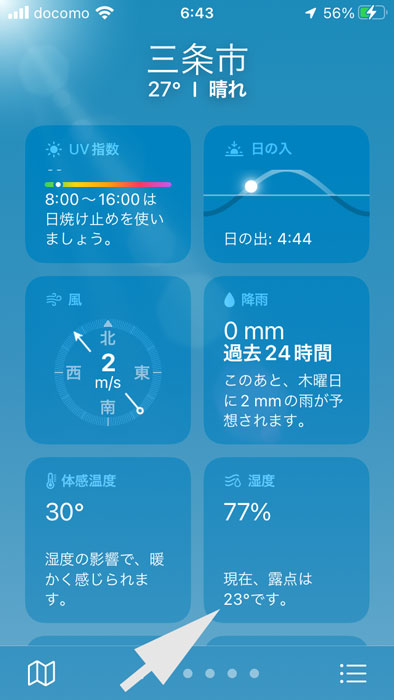

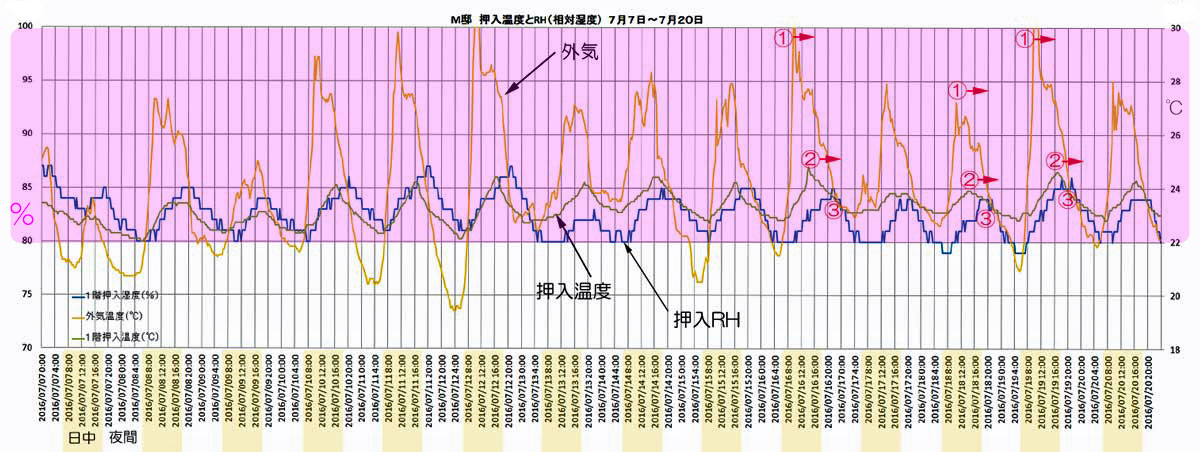

上の図は新潟県における「通風をおこなうある家の7月の家の押し入れの湿度」の実測データである。

ある住宅業界専門誌が創刊された。その創刊号で「緑の家」が取材を受け、28ページにわたる記事となっている。

続きを読む

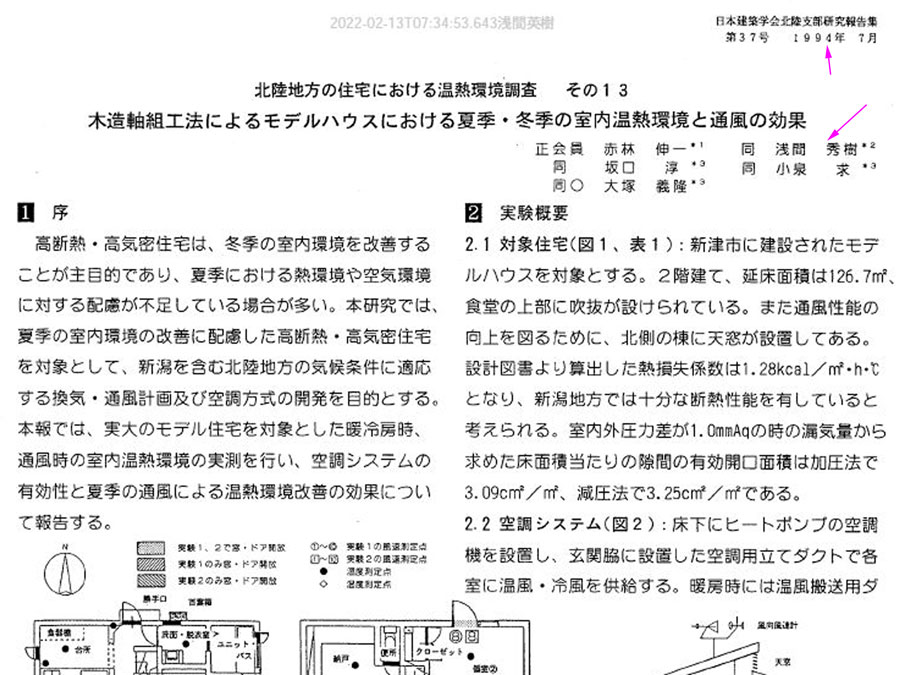

「緑の家」では夏に通風が必要だと強調することはない。なぜ通風をお薦めしないか・・・について賢明な読者さんなら「カビ防止」のためとわかると思うが、実は30年近く前に通風の効果を研究した論文に参加しており、そこで夏期に通風が効率の良い「涼」を得る手段とは思えなくなったためである。その論文は上の通り1994年に報告している。

続きを読む

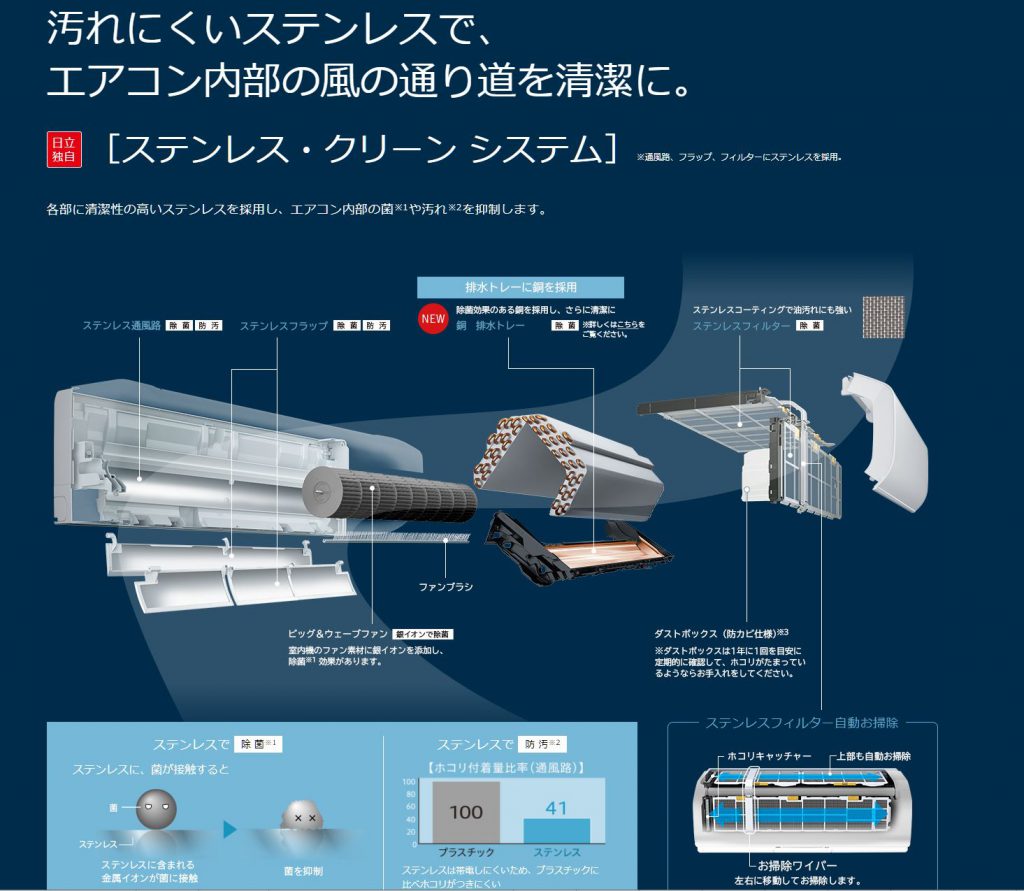

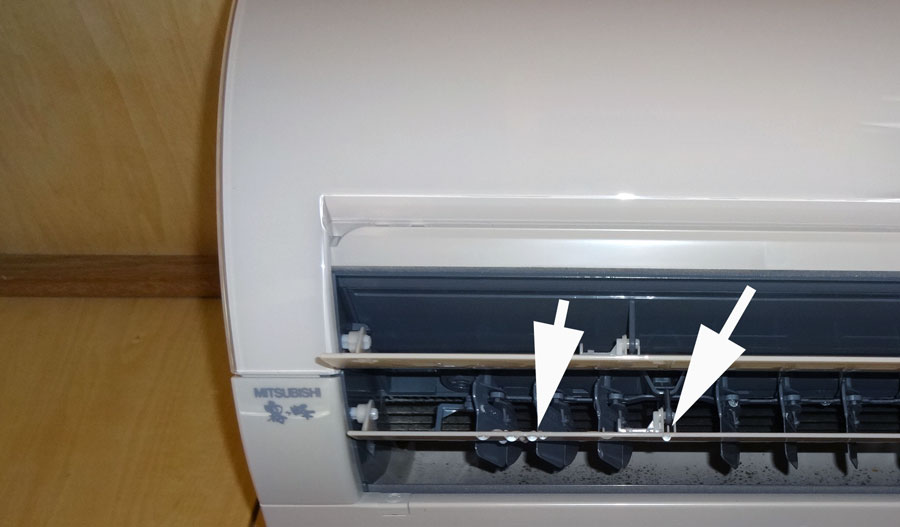

コメントで頂いているとおり、エアコンの内部で特に送風のフィンにカビが生えることが多い。フィンは防かび剤が塗布されたり、各社工夫をしているはずだが何故この場所にカビが生えるのだろうか。

続きを読む深夜2時に目が覚めカビのことを書いている。

昨日「緑の家」のオーナーさんから連絡があり、

「ガルバニュームがさびているのではないか?黒い点々がある」

とのことだった。

続きを読む

日立のエアコンを使い続けて6年経過しようとしているが、このところ日立のエアコンが故障続きで少し心配している。が、日立のエアコンの付加機能(カビ対策)が充実してきている。

続きを読む

夏にエアコンを使えば数年後にその内部で99%の割合でカビは発生する。それを避けることはほぼ不可能である。内部掃除をしても手が届かない所で限界はあるし、現在の複雑になった機器内で普通の人が隅から隅まで掃除できるはずもない。

続きを読む

「お風呂に排気用換気扇は必要無い」とCFを導入してから早10年」の話題の前に、このシーズンだから洗濯物の乾燥の事をさらっと・・・。

続きを読む

8年前から行われ現在も続いている築100年の「て・こあ」のリノベに続いて築120年前の古い民家のリノベ-ションが始まる。

続きを読む先日ご紹介した建築技術2020年1月号では「逃げ腰ではすまされない断熱・省エネ改修」という特集がある。2020年義務化される予定だった新築住宅の省エネ基準が見送られた。その一方中古住宅の断熱補修・改修は今後増えて行くと言われており、その時の疑問に答えたのが本書である。

超高断熱住宅を全棟実施した10年前から床下エアコン暖房のことについてよく聞かれたし、数年前までは床下エアコン暖房の講演の講師も何回かおこなった。その時にいつもあること言っていたが、ほとんど人は「はて?」という顔をした。それは

「床下暖房より冷房の方がむずかしい」・・・と。

さてようやくCF(循環ファン)の話になる。

お風呂場に6年前から標準設置されているCF(循環ファン)は所謂換気扇ではない。そもそも日本の風呂場に排気用換気扇は概ね必要無いはず(高断熱高気密住宅)。この2019年建築技術1月号でさえそんな記載はない。・・・Orz

先週だったか事務所で建て主さんに説明していたときに、

「夏は通風する方がカビが生えやすくなる。窓を閉め切ってエアコンが空調がよい」

と説明していたのだが、ブログ内の資料でははっきりと「なるほど」と普通の方が頷くページがなかったので追加する。

先ずはこちらを↓

うーーん。やはり・・・

そのくらい床下は住宅メンテナンスの肝なのである(大和ハウスさんはリフォームの受注のきっかけとしている)。

今まで新車を買うときに必ずオプションでつけたドアバイザーを最近つけない車が増えてきた。

今月号の日経ホームビルダー10月号必読・・・

「住宅に広がるカビ汚染」

という見出しで特集を組んでいる。