今日は東京へ講義を聴きに行く。というより会いたい人がいるため。 続きを読む

「 構造、構造計算、耐震、等級 」一覧

アルミ既製品カーポートの事

1月10日13時 以下と未満が間違っていたので修正

「アルミの既製品カーポートを囲ってガレージっぽくしたいのですが、問題ありませんか」

のような質問があった。そこで返信メイルで書けなかった詳細説明をする。

下の写真矢印がよく見るアルミ既製品カーポート。

わかり易くする為に一言で答えると・・・

アルミの既製品カーポートを壁を取付けて囲ったり太陽光パネルを屋根に載せることはNG。法的に問題がある(構造的に問題がある)。

安価なアルミの既製品カーポートを構造体として使えば確かにコストダウンできるような錯覚に陥るが、それは構造的、法的裏付けがない。

なぜか?

コーナーサッシが実験で認められた

・・・日経ホームビルダーから

速報・・・24日追記

日経ホームビルダーさんがこの記事の一般公開(要無料登録)を25日まで行うそうです↓。

http://nkbp.jp/2zv8YLK

又は

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/atcl/bldhbd/15/1711/050900014/?n_cid=nbpna_mled

今月号の日経ホームビルダーに・・・

なんと

「大開口部でも高耐震になる秘訣」

と気になる題が・・・

絶対!高断熱より耐震性が優先

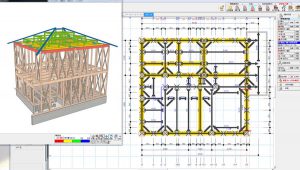

構造計算ソフトから考える設計者の法的な責任

先々月から本格的に使用している新たな構造ソフトですが、本当にこのソフトが一般の建築士が扱えるのか・・・?

今日は東京へ 優先は耐震性 3

その2からの続きです。

最近巷で多くなった勾配天井の空間。

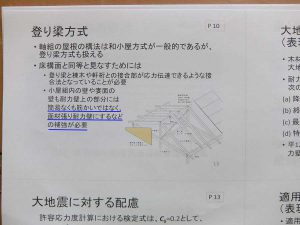

その時に小屋裏をスッキリと見せる架構法の一つに登り梁が有ります。

今日は東京へ 優先は耐震性 2

2017年6月29日 加筆修正 108角→108Φの修正

その1からの続きです。

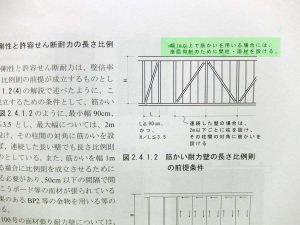

柱間の大きい部分に計画された筋かいが所定の耐力をもっていないと、この業界で数年前から噂されておりましたが、その1でお伝えしたとおり実質国が「耐力に問題ない」との結論を出しました。その明文化が上の画像です。

今日は東京へ 優先は耐震性

許容応力度設計のバイブル本が「全面改定」されこの4月に出版されました。

建築基準法は変わっていないのですが、この本の内容が変わるということは、耐性性の法律が変わったに等しい事になります。よってなんとかこのセミナーを拝聴するため新幹線にのります。

超高断熱の前に構造が優先される訳

今年の3月の終わりに、国交省監修の「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」の最新版が発行されました。3月に入手したかったのですが、気がついたときには完売で先週第2版を申し込みました。そして・・・この2週間は構造漬けになっておりました。

積雪地の耐震性

「緑の家」は20年前から許容応力度設計で耐震性の確保を行っております。

今、同じ平屋で地域が全く違う「緑の家」の設計を行っておりますが・・・

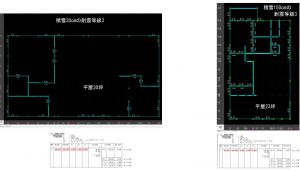

上の図で左は積雪30cmの地域で平屋(瓦で重い屋根)30坪の耐震等級3に必要な耐力壁の位置と強さです。

パッシブな暖房で考える伊達の家 4 超高断熱と構造の関係

日頃から住宅の設計で一番大事なことは

「構造」の安全性

と申し上げております。

ここで「緑の家」が超高断熱住宅を造るにあたり気を付けていることは・・・

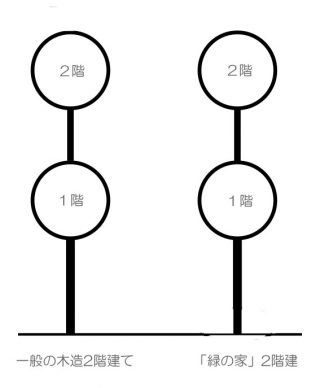

超高断熱化は家の重量が増える事の認識です。このテーマはちょっと建て主さんには難しい内容なのでスルーしてくださっても結構です。

名古屋は晴れ スラブ下断熱材は?

2016年12月29日22時30分加筆

今日も新幹線から投稿します。下の写真のように名古屋は晴れですね。

八事・・・という文字が「ヤゴト」だと当初は読めなくて如何に狭い世の中で生きているのか実感させられました。

名古屋市では有名なところなのですね。

熊本地震での倒壊原因(案)を国総研が発表

熊本地震での倒壊原因(案)

やっぱり筋かいではなかった原因

今年の4月に熊本で起きた地震で多くの木造住宅が倒壊しました。そこで直ぐに国は現地調査を始めましたが、4月の下旬~5月のに出された調査チームの第一声は

「筋かい が悪そう・・・」という「私感ですが」と念を押した言葉でした。

しかしその4ヶ月後の9月12日に国の専門家チームでだした結果は・・・

やっぱり超高断熱より構造が優先。

例え車庫であっても構造は大事

筋かいが悪者に・・・現場をもっと知ってほしい。

2017年加筆

2016年暮れに国(調査チーム)が出した結論は、筋かい自体は問題ない。施工ミスなどが合ったため所定の耐力がでなかったとの事。

筋かいとは・・・耐震壁を構成する斜めの木材。法律では90×45(米松)の寸法が一般的。

九州の熊本地震で全壊住宅が多数あったのに対し、日本建築学会の調査チームが現地調査を行っているとの業界新聞での報道がありました。

本当はヒバにしたいが、土台がヒノキなわけ・・・

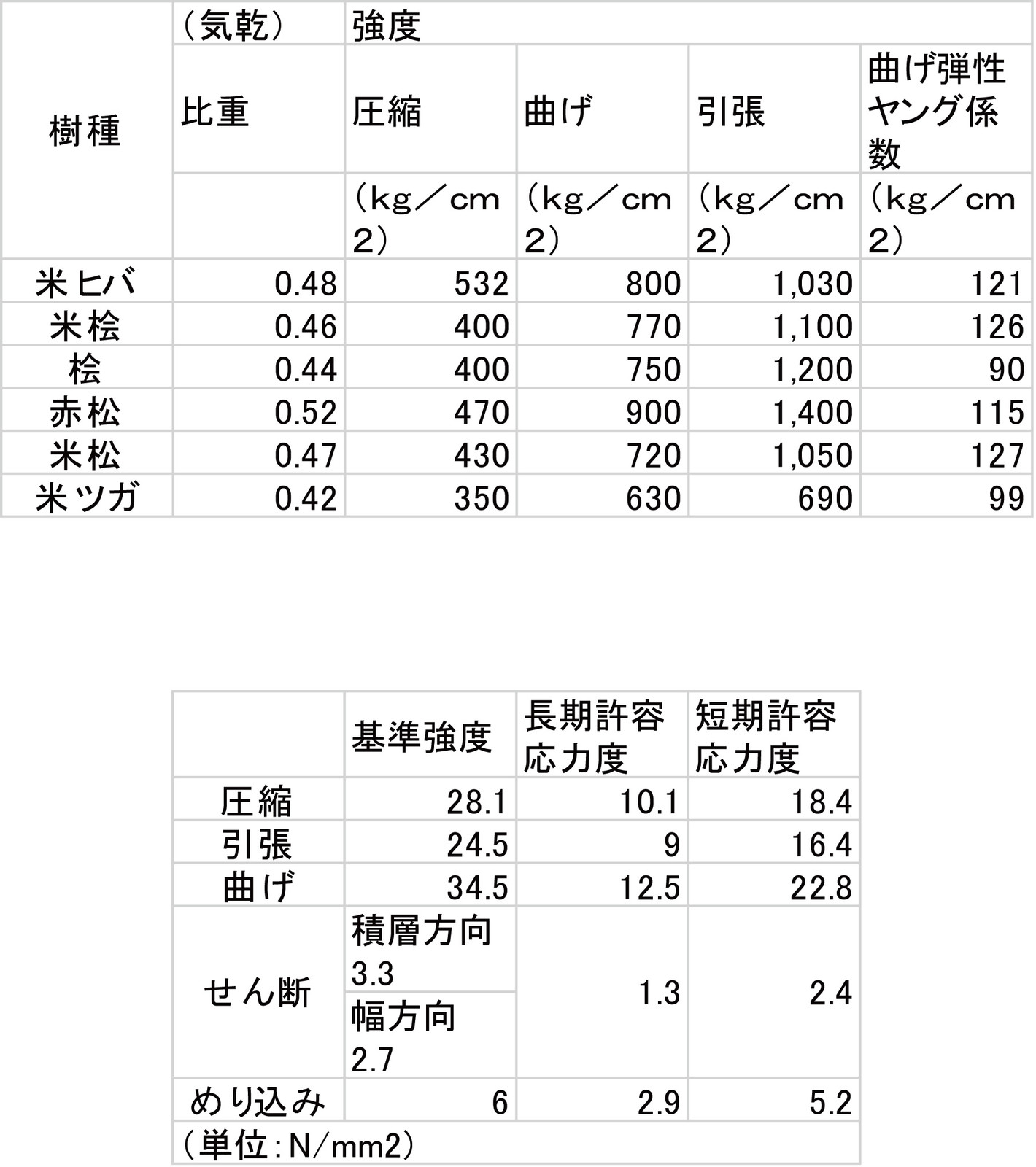

上の図のように米ヒバはヒノキに比べ全て圧縮・曲げの機械的性質が上回っている事がわかります。また耐久性、防蟻性もヒノキよりワンランク上で格付けされる事が多い、優れた樹種です。が・・・

新潟県では耐雪量を考えた上での耐震等級でなければ意味がない。

超高断熱高気密住宅が売りの「緑の家」ですが、それよりもっと耐雪(大切)にしている性能が耐震性です。

最近地震が多いせいか再び耐震性能に注目が集まっております。何度かこのブログでも申し上げたとおり、新潟県では耐震性を語るときに耐雪量もセットで考えないと意味がありません。

建物にかかる地震力は建物の重さに比例して大きくなりますから、軽い建物は耐震性に対しとても有利なことは、瓦屋根の家の倒壊が目立った阪神淡路大震災で多くの建築主さんが学びました。

旧Q値0.81w/m2の家 屋根通気は重要

旧Q値0.8w/m2の「緑の家」は屋根が複雑であり天候も不順なため、防水シートまでに時間が掛かっております。しかし今回の屋根は基礎の次に大事な納まりがある場所なので時間がかかる事は仕方無いと考えております。

何時聞かれる事・・・行政は耐震チェックしない事

建て主さんとの相談時に何時も聞かれる事があります。

(場面) 事務所であるお宅の設計図書をお見せしながら

オーブル「このように当事務所で構造図まで書いて見積もるのです」

建て主「構造図を設計者が書くのは当たり前ではないのですか?」

オーブル「いいえ、普通は外注です。木を加工する会社が書くのです」

建て主「そうなんですか。でも最後は行政が耐震性をチェックするのですね」

オーブル「行政は普通の住宅の構造チェックはしません」

建て主「えっ・・・では誰がチェックするのですか」

今日は東京で通風セミナー by南雄三先生 と積雪

仕様も構造 構造が一番重要

オーブルデザインのブログ記事は約1500ほどになります。その殆どが日常的な日記ではなく、家の設計に関わる技術的な事です。ですので全て読んで頂くと、結構コアな人になります(笑)。

自分でも過去分を読み返すと・・・

えっこんな丁寧に書いていたの?

と、ビックリする事があります。

上の写真は特に今見ても違和感があります。↓にリンク

http://arbre-d.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-7181.html

大開口部を活かす構造 グランドワークス社

もう設計と施工が兼用では難しいかも・・・②

2014/08/08に画像に緑字加筆修正

住宅金融支援機構の木造住宅工事仕様書の改変の記事「その②」です。

※住宅金融支援機構の木造住宅工事仕様書は、民間発行の書籍ですがそのフラット35などの事業では国の資金が使われているため、公用性が高いと判断しあえて転載させて頂きました。

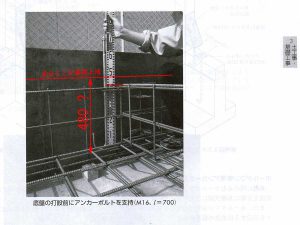

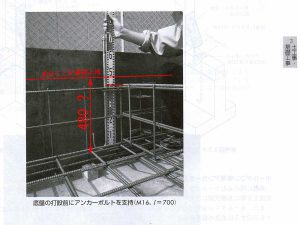

昨日最後の住宅金融支援機構の木造住宅工事仕様書に掲載されている写真です。

どこが違和感があったのでしょうか?

「緑の家」の耐震壁

仮筋かいと筋かいの混同する現場状態。この後残りの2階床が貼られ仮筋かいが撤去される。このやり方は昔ながらの大工さんの段取り。

「緑の家」の耐震壁は筋かい、合板、特殊合板 etc・・と何でも使います。

これは、国が定めた方法をきちっと行えば(設計、施工)、決められた以上の耐力が必ず得られるからです。特別この工法がよいとか、この合板がよいと訴えるつもりはありません。

竜巻で家が基礎ごとひっくり返る・・・

まず下のリンク先の写真を見てください(期限あり)。

http://sankei.jp.msn.com/images/news/120506/dst12050621140038-p1.jpg

基礎が持ち上がりひっくり返りました(天地逆)。

ネットでは手抜きでは・・・とか言われることもあるかもしれませんが、通常あり得うる事ですし、どちらかというと、法律通り作った建物と思われますが、悲報があったことは残念です。

新潟版 東日本大震災から学ぶ家造り⑥ 表しの梁の端部

新潟版 東日本大震災から学ぶ家造り④ 自然素材と耐震

2011.05.02誤字修正(寝ぼけながら書き込みましたので)

「新潟版 東日本大震災から学ぶ家造り②」では 「先ずは耐震性」と申しました。

そうですね。とにかく家は耐震性が何よりも優先されます。あの福島第一原発は津波が原因で大事故を起こしたと言われておりますが、実は最初の地震で一号機の原子炉配管が破壊されたとの情報もあります。炉心さえ大丈夫なら配管などは多少外れても・・・と思ったかどうかは知りませんが、ここでいう梁の接合金物も原発の配管と同じです。一つでもない所があれば、そこがアキレス腱になりえます。

三条 南四日町の現場 土台敷き

三条の南四日町の現場で土台敷きが始まりました。

オーブルデザインのこのブログは勿論オープンのため誰でも見る事が可能です。だからそこその写真に施工間違いがあれば、きっとご覧なられた方からご指摘も来るのではないかと想定する事で緊張感をもって工事監理する事ができます。

新潟の家 最も大事な事は安全性

連日の報道のとおりNZの地震で起きた悲惨なことはとても心が痛みます。

地震が悪いのではありません。この地震に耐えることのできない物を作った、また放置している「私達、人」に問題があるのでしょう。 天災というだけでは片付けられません。

新潟の家 朱鷺の死亡で思う事・・・。その② 土台の樹種は

土台敷きが行われる現場。現場でこのようにドリルで穴開けがされる。

土台敷きが行われる現場。現場でこのようにドリルで穴開けがされる。

朱鷺が保護ゲージの中で小動物に襲わた原因が明らかになるにつれて、その保護ゲージの甘さが露呈してます。

「そのくらい大丈夫だろう」と工事を直接作業された方よりも、私はそのゲージの計画をした人、チェックした行政機関の甘さが原因と思います。

どんな工事でも作業する人は時には相当多数になり、意思の疎通が滞る事があります。だからこそ、

0.ミスがなくなる計画をする。

1.「主旨」を直接作業する人に理解してもらう。

2.施工責任範囲をきっちり理解してもらう。

3.予めミスしそうな箇所を全数検査する。

だと経験上思っています(おわかりだと思いますし、それ以上に実践されている方も多数いらっしゃると思います)。

さてここで「ミスが少なくなる計画」を特別数の「0」にしたのは、これが基本であるからです。

人間の行う作業は間違いや勘違いがあります。だからこそ様々なチェックがあるのですが、その前にミスがなくなる計画が一番大事です。そこで自然環境で左右される屋外現場では・・・

単純で行程が少ない事です。

複雑だったり、遊びが殆どない作業が多数を占める場合は、思わぬコストも掛かりますし

シビアな計画で行う事は大変難しい内容を要求されます。勿論そういう箇所があっても良いのですが、土と接している場所や近い場所では精度が得られにくいのは、屋外現場で作業した経験がある方ならわかるとおもいます。

例えば防腐防蟻性が重要視される建物の土台と呼ばれる所では、樹種に拘る事で実現できます。その為土台には薬剤を工場で加圧注入した土台を使う事が一般的に多い中、当事務所では「米ヒバ」という樹種を事務所開設当時から使っています。むろん米ヒバの方が薬剤を加圧注入した土台より随分高いのですが、使うその理由はここにあります。

現在の住宅において土台は、建物の部品の中でも基礎と同じくらい重要な部材です。ここが仮に数万コストが掛かっても米ヒバにするのは、現場での間違いをしない計画にしているためです。

覚えていますか?5月に浅間が言ったとおりの結果になった。

覚えていますか?5月に浅間が言ったとおりの結果になった。