新潟県において構造計算で建物の安全確認を行った場合、上のような積雪量のわかる表示プレートを玄関のわかりやすい位置に設置することが、木造住宅においても、この4月からの法改正で実施される。

続きを読む

この4月から一般の木造建築物の法規制の審査(申請)が厳しくなった。特に構造系の審査がようやく構造まで行政がタッチするようになったため、困る事業所も多いだろう。しかし構造審査は概ね2種類から選択でき、その1つの仕様規定の方はまだまだ甘々で、仕様規定で構造審査をお願いすれば、伏せ図の添付は必要ないという・・・。確かにこれでは構造の審査ではない。一方構造計算となる許容応力度設計や現場検査は逆に厳しくなるだろう。

続きを読む

長岡市千代町に施工中の「緑の家」で耐力壁検査のため昨日現地に伺った。こちらの「緑の家」は、当然耐雪住宅であり設計積雪量は2.5mで耐震等級は最高の3で長期優良住宅を取得している。しかしただの等級3ではなく昨今の新潟県の地震発生の多さを考慮してさらに耐震性をアップさせるため地域地震係数をあえて法令の0.9から1に10%アップさせて取得している。この辺りは設計者の配慮となる。

続きを読む

昨年の元日に起きた能登半島地震では新潟市でも大きな被害を受けた。その大部分が液状化による建物の変形や破壊である。「緑の家」でも液状化が起きた地域に数棟建築されていたが、柱状改良という汎用の地盤改良のおかげか建物への被害はなく建物外の排水管だけだった。このように液状化にも有効に働く「地盤改良」ではあるが、私の知る限りの新潟における地盤改良工法で、液状化まで保証している工法はない。つまり効果はあるが保証までできないのが現在の地盤改良。しかし現在広島市で行っている地盤改良では・・・なんと!液状化まで保証する工法を採用している。

続きを読む

今日4月1日から工事が開始される建物は、新しい法律のもとで確認申請が行われる。そのため先月の27日に確認申請済証が来た「広島南区の家」はその次の日に工事に着手したので、面倒な追加手続きをすることなく安堵している。

続きを読む

昨日新潟市の東区月見町に建築中の「緑の家」の検査に伺ってきた。あいにく新潟市は雨確率100%であり、一日中雨の予報。それでもIphoneを見ながら雨雲の少ない時間を選んで伺った。

続きを読む

昨日圧雪が数十キロ続き厳しい路面状況だった雪の上信越道を走破し長野県小県郡の青木村にある「緑の家」へ耐力壁検査に伺った。この「緑の家」のUa値は0.21で断熱等級7をクリアーした耐震等級3の長期優良住宅である。

続きを読む

10年以上前から構造材加工で注意していることがある。それは間柱欠きをできる限り少なくすることである。一般の読者さんにこれをお伝えしても「?」になるだろうが、構造でも最低基準となる「建築基準法施行令」の第44条では「梁や桁の中央付近の下側に、耐力上支障のある欠込みをしてはいけない。」という規定がある。

続きを読む

上の写真は今から14年前(2010年)の「緑の家」の玄関部分である。この当時から異種基礎を避けるために玄関屋根にはポーチ柱を設けず跳ね出しの梁で積雪2mの屋根をうける。木組みの意匠が好きなのであえて木を見せている。そしてこの当時は集成材の梁は指定がなければ指定環境A※のレゾルシノールの接着剤での梁で加工される。ところが・・・

※JASで規定された集成材の規格の一つ。

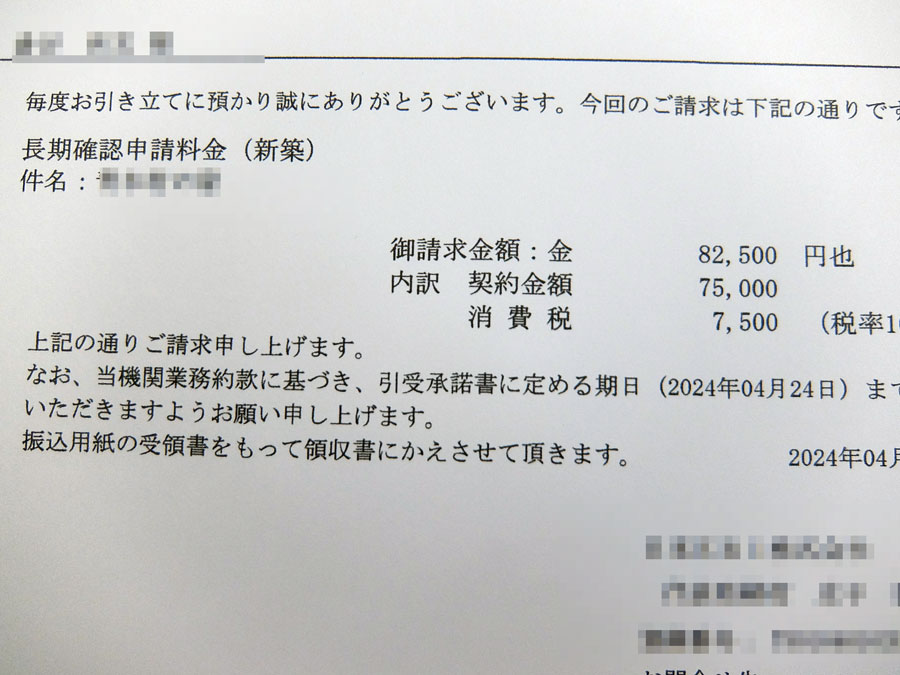

「緑の家」のほとんどの家で「長期優良住宅」等の国からの評価をもらうが、その際かかるのが審査手数料。この4月からの急激に上がった審査機関もあり予想通りとはいえ驚く。

続きを読む昨日は制振装置の導入は難しくまずは耐震等級3を余裕をもって計画するとの内容だったが、実は13年前にすでに「緑の家」は制振装置を組み入れている家がある。それが上の「緑の家」である。

続きを読む上は2年ほど前にアップしたブログである。その時に制振装置(制震としないのは、地震による振れを防止するだけでなくそもそも風による振れ防止としての制振装置が開発されているから)について少しふれた。今も変わっていないこの考えは最近の住宅系専門雑誌にもそのようにとらえている考えも多くなったので、当時としては尖った上の意見はやはり時が証明してくれたと思う。それが・・・

続きを読む

「緑の家」では設立当初から土台は集成材である。当初は米ヒバだったが、近年はヒノキの集成材である。この変移はこちらの2016年のブログにあるが、簡単に述べると土台への柱と座金をめり込みが原因である。これを聞いてわからない人は木造の構造を知らないと思っても良いほど基本中の強度の事。

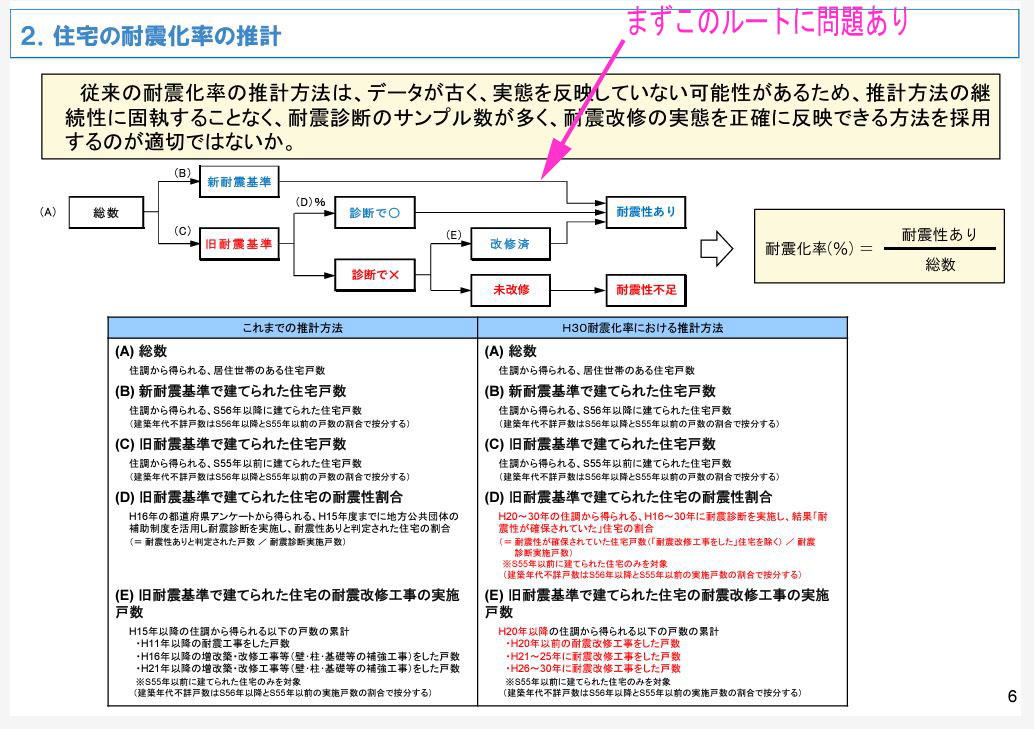

続きを読む新潟県における大地震の想定⑧では「耐震化率の定義がおかしい」とと投稿したのに、⑨では新潟県における大地震の想定⑨では「耐震化の定義を理解する」とあるのはおかしいだろうと思う人がいるはず。私もそう思うがこれには少し理由がある。

続きを読む題名変更しました。

新潟県での耐震化率は全国平均並みの令和2年で89%を超えたとのこと。えっホントに・・・そんなに耐震化率って高いの?。

最近目に付く「耐震化率」。耐震化率とはなんぞや?と思い検索すると上の国交省のHPにあるこれが耐震化率の定義らしい。

続きを読む

「緑の家」のホームページやブログ自慢は、とにかく情報を削除しないといことに尽きる。1999年から25年間のネットに上げた情報は可能な限りすべて公開している。その中でオーブルデザインでは動画の情報が極端に少ない。これには理由がある。

続きを読む

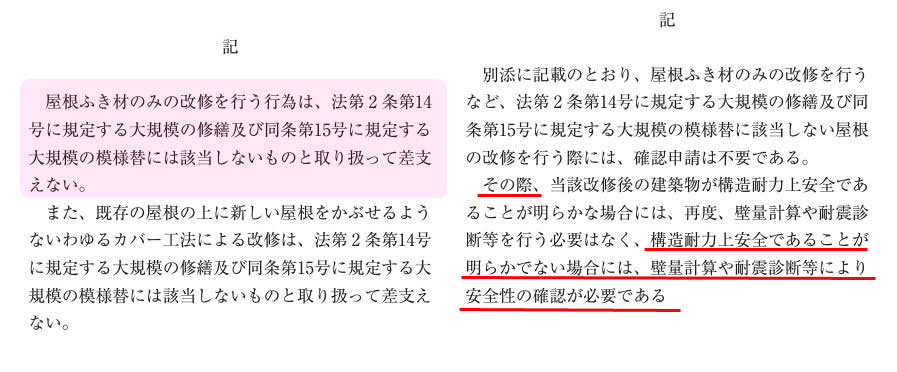

その⑤ではリノベーションが前より良くなると建て主目線で話したつもりであるが、その理由の確認申請の取り扱いに間違いがあったので昨日のブログを修正する。しかし2025年の4月からリノベーションが少なくなることも考えられる。

続きを読む2024.02.15 緑字加筆修正

実はリノベーションに朗報?もある。2025年からは既築住宅の大規模な修繕と大規模な模様替えは確認申請が必要となる。確認申請が必要となれば法に合致する必要があり、そうなれば耐震性は概ね震度6強で倒壊しない程度の耐震性を得る。つまり現法の低い壁量基準より耐震性がアップする。

続きを読む

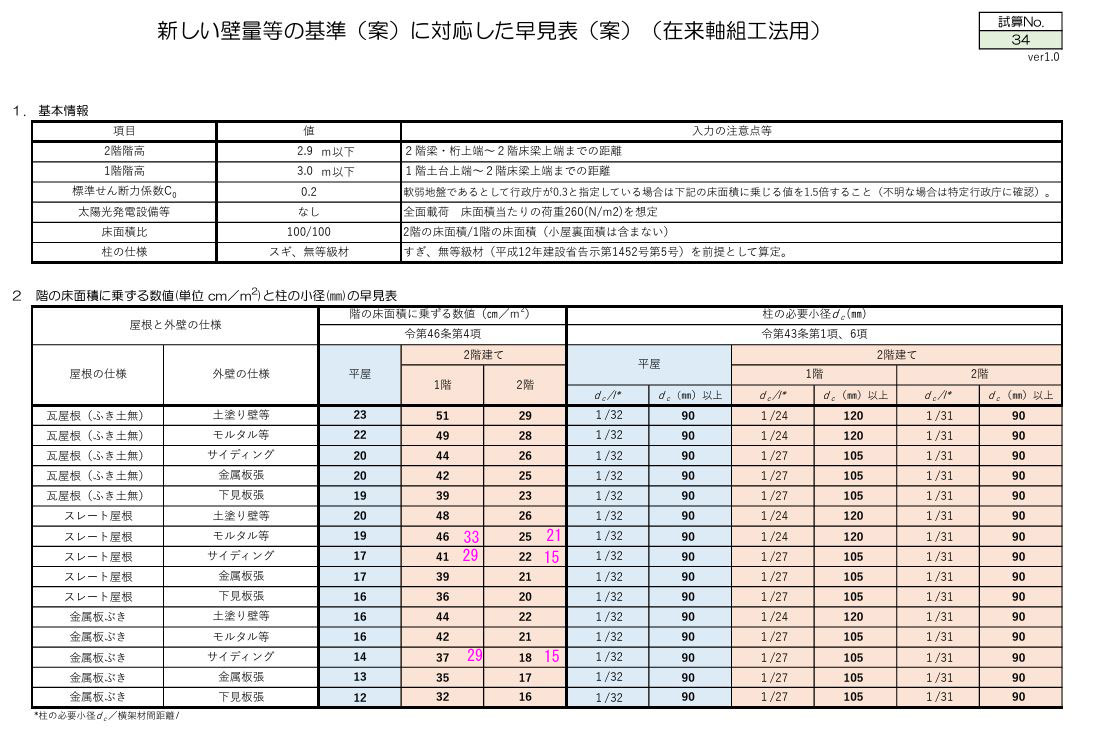

2025年から建築基準法の耐震基準は大きく変わる。上の図が2025年から運用される木造住宅の耐震壁量である。ここで注意したいのは上の図は太陽光発電パネルを設置しない従来の家での数値である。

続きを読むその1、その2でお伝えしたことを新築、既築別にまとめると・・・

続きを読む最近「緑の家」のブログは超高断熱高気密の内容より構造の話題が多くなっている。これは超高断熱が既に認知されてきているので、「緑の家」としては特にこれ以上一般的な情報を伝える必要性がなくなったと判断しているからである。そして今後の耐震関連と6年前から次の関心事であるカビについて、更に多くの内容を発信したいと思う。

続きを読む今回の地震で改めて「液状化」の問題が新潟市を中心に起こっている。何度かお伝えした液状化対策であるが、やはり新築時に行わないととても大きなリスクを常に抱えていることになる。尚、何度もお断りするが、個人の価値観が住宅の敷地の優先順を決定するので、液状化しやすい土地を選ぶこともあって良い。これは土砂災害特別警戒区域等と違い生命の危機に直結することが低いためである。今回の地震でもわかるとおり上物をしっかり造っていれば、液状化での多くの被害は家が傾くことで全壊はするが、倒壊には至らないことがほとんどであるため、人命に関わることは少なく最低限度の安全性を担保できるからである。

続きを読む近年は、様々な情報が簡単に入るためその情報を厳選すればそれはまるで自身で体験したことのように想像できる。今回はこの令和6年能登半島地震でも様々な情報が発信されている。今回気になったのが下のリンク・・・

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02706/011800051/?n_cid=nbpnxt_mled_km

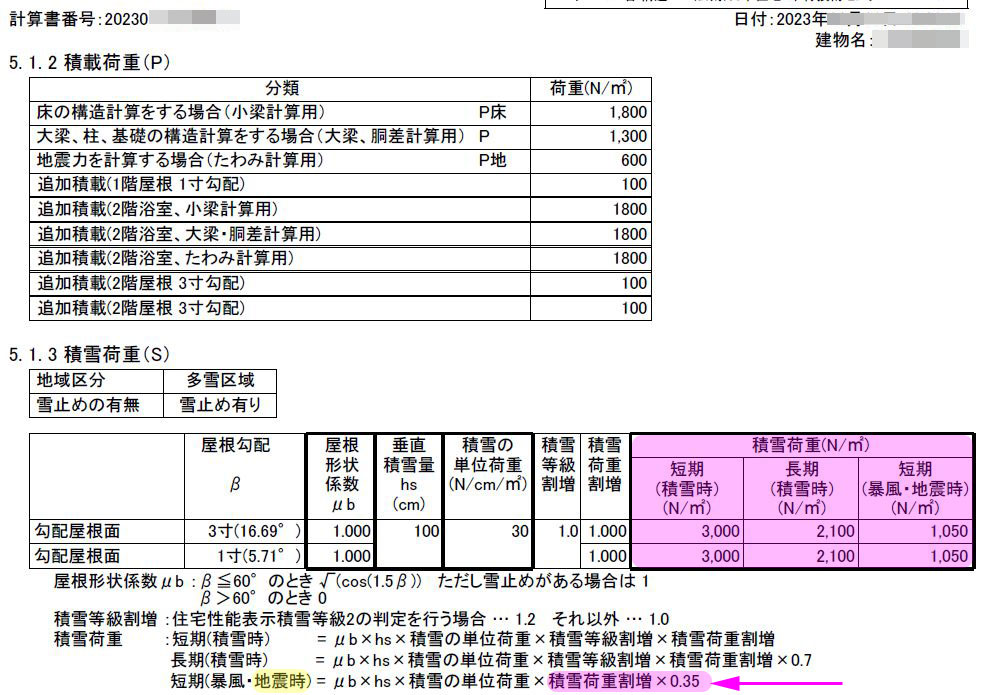

続きを読む雪国では積雪時に地震が来ることをどのように考えるかは、耐震性を語る上で重要なファクターである。

11月1日のブログで同じ耐震等級3で公的評価を取得しても、設計者によって耐震性は変わると「その1」では申し上げた。読者さんの中には、耐震等級3なら大丈夫と思っているかもしれないが、設定条件をかえることでその評価の中身は違うことが理解できたと思う。それはその1で紹介した地震の地域係数だったり、以前申し上げた設計積雪量、そしてまだご紹介していない積雪時の地震が来たときの荷重の係数がある。そこでこの「その2」ではこの地震時の雪の荷重係数について触れたい。

続きを読む

「緑の家」の耐震性能は原則地域で決められた設計積雪量を満たしての耐震等級3となる。このため設計積雪量が2mを超える地域では屋根が少し小さめだったりして、工夫をしながら耐震性を確保している。2mの地域であっても当然積雪1mで耐震等級3を取得も出来るが、明らかに2mより耐震性は劣る・・・と言うより屋根に雪が0.35m以上あるときは一般の家より弱い耐震性となる。0.35mとは法では積雪量の0.35倍だけの荷重で耐震性の検討をしてもよい建て付けであるから。積雪2mなら0.7mで、積雪2.5mでようやく1mに近い0.875mの雪の重さの時の耐震性を確保している。このことは改めて機会を設け説明したい。

続きを読む

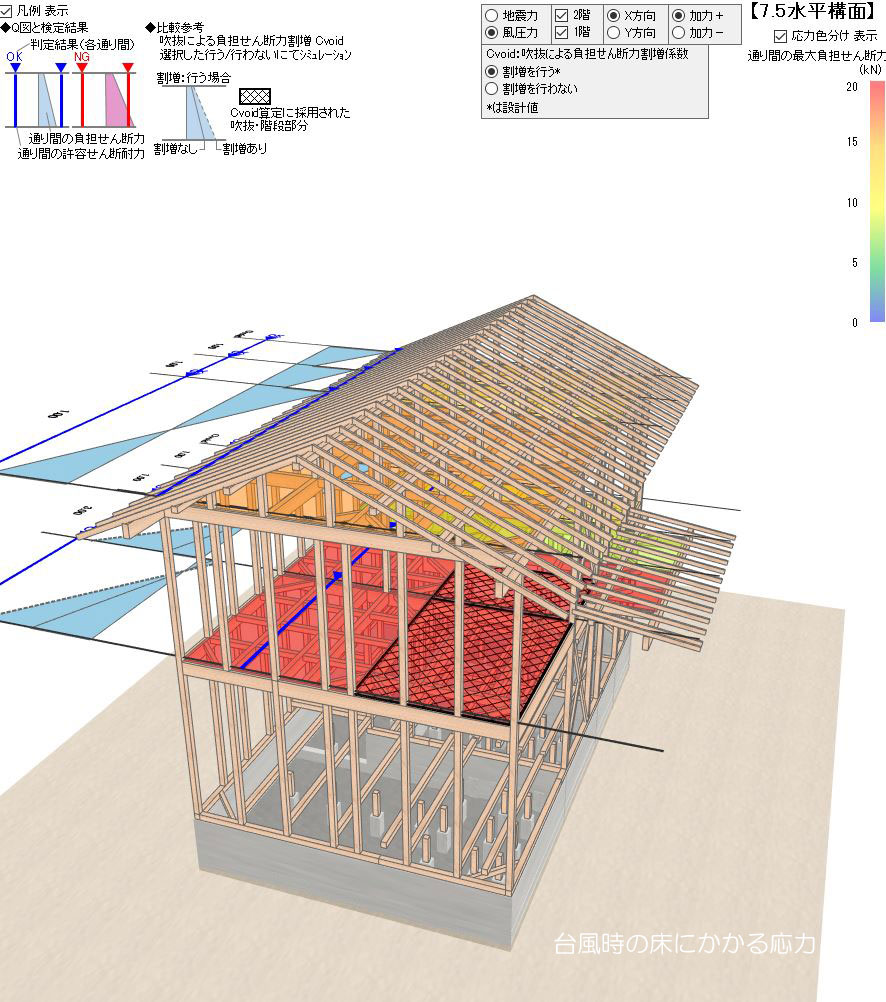

「緑の家」での実施設計の作業は、意匠系と構造系でほぼ同じくらいの時間を使って作成している。しかし神経の使い方(集中力)はやはり構造図面や構造計算を行っているときが大きく、知識と労力をフル稼働させる。

続きを読む