昨年末から先週にかけて耐力壁の検査に3度程長岡市に出向いたが、昨日ようやく全ての耐力壁の検査を終えた。

続きを読む

今日から実質業務開始となる。お盆中は予想外のことでスケジュール変更となり県外の病院に数日伺っていた。その時の病室の窓越しからみたその建物の窓写真である。建物は6階建てではあるが、2階から上の窓には網戸があり、その網戸が万一サッシ枠から外れた時のために落下防止用ワイヤーのフックが全箇所取り付いていた。

続きを読む

今日の話題は屋外の外壁すのこ張りについてである。ちょうどこの記事を書いている途中にタイムリーなコメントまで頂いている。

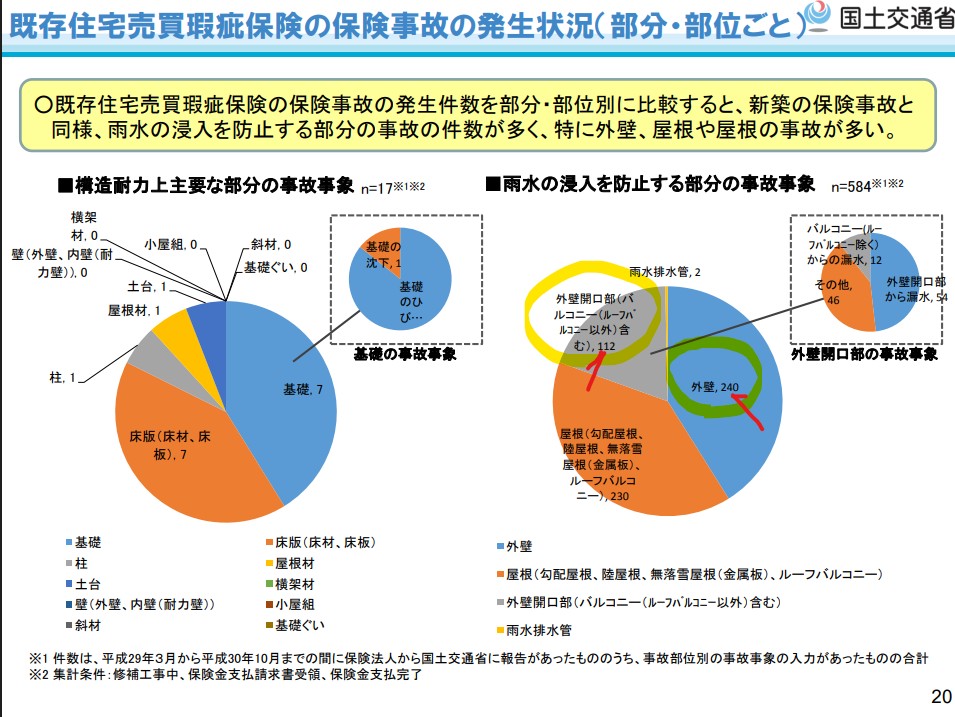

建て主さんは知らないかもしれないが、業界人は屋根からの雨漏りより外壁全般からの雨漏れが多いことを知っている。上図左は瑕疵担保保険が使われた漏水部位の割合だが、屋根より外壁およびそれに付随する箇所から雨漏りが半数以上あり、屋根より相当多いことがわかる。データは短期間であるが肌感覚でもこんな感じを否定する業界の人はすくないはず。

続きを読む

近年は1年で10回ほど飛行機にのって「緑の家」の工事監理に伺うが、窓から見える雲の造形に目を奪われることに飽きない。特に荒れた天候程楽しい。

続きを読む① 超高断熱はCO2削減ではなく、将来のエネルギー高騰時のため。2007

② 原発は廃棄物処理ができないから反対。2009

③ 関東以南では熱交換換気より高効率エアコンで回収。2010

④ 温暖化防止(特に地球に優しい)の美麗句はやめて、大事に精神を。2009

⑤ 少子化対策は必要なし。それより少子化でも経済が回るような政策を。2010

⑥ 家の長命化は「サッシの取り替えの納まり」から。2009

⑦ 日本では家の超長命化(超長期住宅)は目指さない。2012

⑦-2 フラットスラブのべた基礎が標準 2013

⑧ 風呂換気扇は不要になる 2013

⑨ 超高断熱の家にはドレーキップ窓が基本 2014

⑩ 通風はカビの危険増(新潟の基礎断熱の欠点)2015

⑪ 網戸必要無し 2015

⑫ 家の性能が下がるので24時間除湿をする。2016

⑬ 「日中の通風(風通し)では室温は下がらない」2018

⑭ (予言だが )エアコンはバックアップが必要になるが代用 2018

⑮ お風呂、トイレに窓はいらない 2020

⑯ 空き家の傷みを抑えるためには換気を止め除湿する事 2023

⑰ 今後の窓ガラス選定は紫外線カットが中心。2023

上は過去20年の「緑の家」の提言

建築から離れた提言の②と⑤を除くと、上のいずれの提言も時代の一歩先をいく思考によるものと自負できる。18年前から始まった「緑の家」の提言シリーズは17題目として2年前から唱えている「今後の窓ガラス選定は紫外線カットが中心」としたい。

続きを読む

新事務所の内装は今後の住まいで行いたい「優しい空間」であり、当然温熱的にも優しい床下暖房や足に優しい杉の床で、無塗装で超仕上げの心地よさを是非体験して頂きたい。その優しい空間は今後メンテナンスにも及ぶところが斬新だと自身で思う。そこで今回の事務所で実践した「緑の家」の優しさは次のようになる。

私は設計を業としてからこの35年で数か所の一軒家で暮らした。この「暮らす」とのことが大事で、一日体験したとか、データを取っただけではわからないことが沢山ある。今回の3ではご批判もあり賛否両論あると思うが、私の窓に対するスタンスは省エネより窓先景観を優先するのである。

続きを読む「緑の家」の窓の9割以上はドレーキップ型(内開き)となる。ドレーキップ型がどうしても使えないときに引き違い等となる。下は10年前の2014年に提言として書いたブログ。

まずは上の「緑の家」のブログをご覧いただきたい。この投稿では当時ほとんど語られていないルーフバルコニー下の通気の重要性をが今回紹介する報告であり、「緑の家」では20年以上前からこの仕様を標準としていた。ルーフバルコニーは屋根よりはるかに難しい納まりでだと思う。

続きを読む

先週、COVID19のため遅れていた2年目のメンテナンスとトイレの換気扇の不具合を確かめるべく、ある「緑の家」へ伺った。伺ってみると完成当時は外構がまだできておらず、今回伺った時にほぼ外構が完成してた。

続きを読む

換気は難しいと何度もこのブログに投稿している。特にこの真夏シーズンにはいるといつもそう思う。同時に先日夏至をすぎてこれから一日ごとに日が早く沈む切なさも感じるのがこの季節。

続きを読む

上は一昨日「本所リバーサイドの家」の現場チェックに伺った時の写真。昨今の屋根材で最も人気があるのはこのガルバニューム鋼板(現況は実質SGL)であるが、新潟県はもう40年以上前からガルバニューム鋼板の屋根が一般的につかわれてきた。しかし新潟市では海岸に近いこともあり、上の写真でわかるとおり特にこの本所地区の屋根は、そのほとんど、というより見えるすべてが瓦屋根であった。

続きを読む

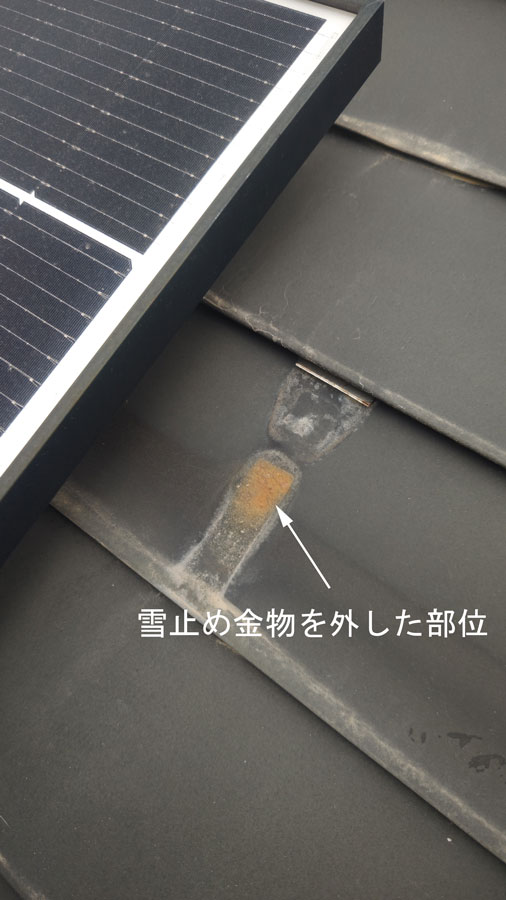

先日ご紹介した新潟で標準的につかわれる雪止め金物を10年設置してそれを外した後に残った錆の跡。実は太陽光発電パネルを設置するときに使われる金物と同じ素材のどぶ付け亜鉛メッキである。今までこの現象を知らなかったのは、雪止め金物を外すことは30年以上経た葺き替え以外なかったため。

続きを読む

まず最初にお詫びと訂正だが、先日ご案内したキッチンタイル(ミスティーパレット)は磁器ではなく陶器製だったのでお詫びする。

その代替え品となる汎用の150角タイルを探していたがないのであきらめて、キッチンタイル壁の標準仕様として他の素材を探したが、はやりピンとこない。また内装制限の緩和を受けるための「特定不燃材」としてキッチンボードが通常使用できない。そのことも悩んでいた。

「緑の家」は運が良い。そして「無難な」家造りを薦めている。

2004年の中越地震では液状化の起きた地域に1棟、また2007年の中越沖地震では震度6強のほぼ震源地である柏崎市で周囲の建物が軒並み「危険」の貼られる近隣の中、木造部分の被害は皆無で基礎中央部の少しのヒビがあった程度だった。

続きを読む

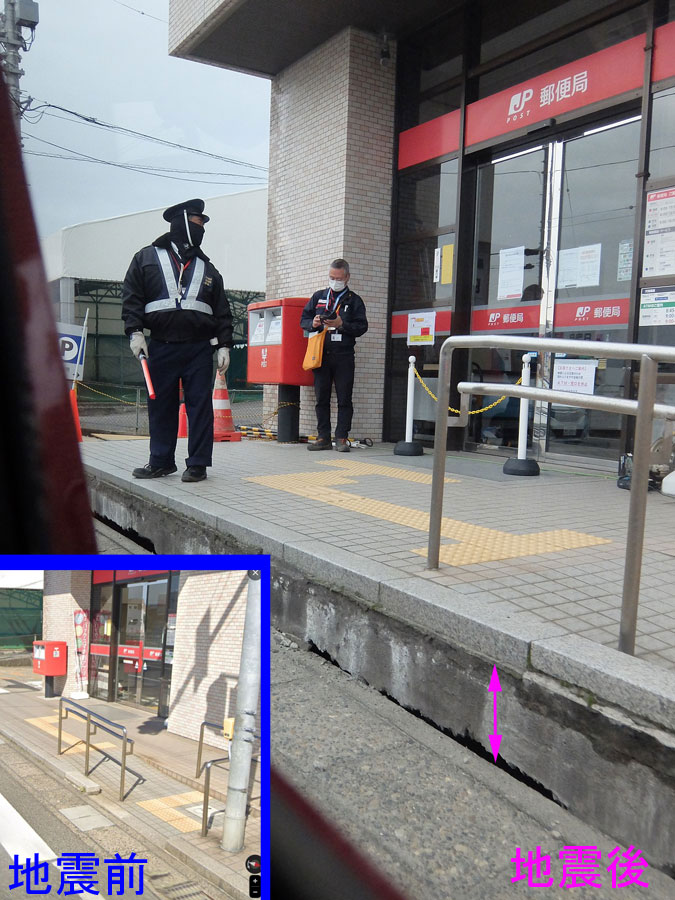

今日、今回の地震で「緑の家」で外構の給排水管の隆起を起こした家の精密測定をするために通った道で見た異常な景色が上の写真。116号下の県道16号でみた郵便局2つはすべて大きな液状化の影響を受けていた。

続きを読む2023.11.10内容に間違いがあったため修正しました。

2023.11.13 写真追加

「緑の家」でオーナーさんが選ぶトイレの最近の傾向はこのタイプ。古く(40年以上前)からあるタンク有りのタンクと洗浄便座分離型である。理由は・・・

続きを読む

電気配線は住宅建築ではほぼ100%必要な設備で、この室内配線はVVFというケーブルで施設されることが99%。しかし随分前から言われているが、このVVFケーブルの設計上の耐用年数は屋内の標準使用で20年から30年とのこと。30年経つと、シースケースの劣化で絶縁が低下し、最悪火災の原因になる。

続きを読む昔から「過酷事故や大災害時には子供や妊婦・老人を優先して避難させる」その理由がわからなくいつも考えていた。しかしあるときにはっきりとわかった。

続きを読む

厚物(24mm以上)の合板を屋根に又は桁上に使う時の手引きとしては一度はよまれた方は多いとおもう。私はつい最近読んだが嗚呼やっぱり記載があるか・・・と改めて感じている。

続きを読むオーブルデザインが2015年に発表した「カビが家の寿命を決める」からもう8年。当時その仮説の結果は20年後にわかると言っていたが、8年後の今、世の中はどうなっているのか。

続きを読むずいぶん前から何度も「換気は難しい」とブログでお伝えしている。

先に宣言しておくと換気システムは建て主さんの好みでよいと思っている。我々はその選択のため、情報を正しくお伝えするのがその役目であるとの認識。

続きを読む

その7では何時ように番外編として本題から外れているが、「気になったこと」をお伝えしたい。

続きを読む「緑の家」では新潟県内で初めてデシカを装備した家の建築工事が5月から始まる。デシカはすでに何棟か設計しているが、新潟県内では初となる。さて今回デシカを使うのはやはり「除湿、低湿度空間」をほぼ完璧に行ないたいと建て主さんからのご要望。それでこれから紹介する過去記事を思い出したので再褐する。

続きを読む表題の「防止」→「防水」に修正。

「緑の家」では過去殆どの家で透湿防水シートは「タイベック ハウスラップ」(以下タイベックとする)であった。ところが昨年タイベックが生産中止なりタイベックシルバーに統一された。それは良いが価格が3倍近くにもなり、現在の多くの「緑の家」では昨年からフクビのスーパーエアーテックス等タイベック以外となっている。そこで悩む・・・。

続きを読む4月13日10時14分 書き忘れがあったので緑字を加筆修正

9月15日 防湿(気密)シートの31年後の目視した結論を加筆

結論は・・・現時点では家の重要性能である内部結露防止用の防湿シートは、50年の実績ある別貼りポリエチレンフィルムを貼った上で気密測定を行うことが最も無難な施工であると言える。

https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2023/06/29/post-52686/

・・・と先回申し上げた。が、超高断熱住宅を取り組んでいる方の中で最近の考え方は、ポリエチレンフィルムは過去のものとうつっているように見える。しかしあえて強く言うが可変性調湿シートを使うのはまだ早計と私は考えている。

続きを読む

寒波襲来で道路は氷漬け状態で、アイスバーンの道ではこんな情景が至る所でみられる。そんな寒波の中で暖房をエアコンで行っている家では、急にエアコンが効かないとか暖かくないとかで、当ブログを訪れる方が昨日は突然多くなっている。

続きを読む