母のところでも・・・エアコン室内機から水漏れ発生

床下暖房用の冷房(除湿)使用は慎重に7 また発生 2017年版

今日ドレンの施工の確認を行ってもらうために、施工した仲村建設さんに連絡をすると・・・

床下暖房用の冷房(除湿)使用は慎重に6 2017年版

昨日「緑の家」で今夏2件目のドレンつまりの報告を受けました。 続きを読む

真面目な事が必要な時に・・・

先月末に家族のアポロ(♂12歳)が突然四股麻痺となり、首から下が全く動かせない・・・直ぐに病院へ・・・。

頸椎ヘルニアとわかり次の日に緊急手術となりました。 続きを読む

終戦(記念)の日にあたって・・・想うこと。

昭和20年8月15日・・・世界が変わった日。

私はそう想います。

世界は肌の色で主人か奴隷かをこの日をきっかけに止め、アジアから欧米列強が引き上げた日です。そのきっかけのために亡くなった多くの方に哀悼の意を表す日だと私は捉えております。

疑義は深まる

べた基礎下の断熱材は構造材なのか?その3

その2から続きです。

ものごと判断には、その歴史を見るとよいといわれており、この「住宅金融支援機構」の「木造住宅工事仕様書」の歴史を知ることが必要です。 続きを読む

床下温湿度・熱の移動の実測結果 2017年版

実測データーから真実がわかる

疑義は深まる

べた基礎下の断熱材は構造材なのか?その1

床下のサーモグラフィーを募集・・・その結果は・・・

ご協力頂いた皆様にはまずもって御礼申しあげます。

今現在・・・

複数の情報があり、その情報を元にネットで探って見ましたが、

殆ど・・・基礎断熱時における床下内のサーモグラフィーは見つかりません。

サーモグラフィーは多分・・・高気密高断熱施工をされる工務店さんの過半数は所有していると思いますが、床下には興味が無いようです。

変わらぬ仕様

超高断熱Ua値0.28w/m2K 北園町の家 完成④

旧Q値1.7w/m2Kの高気密高断熱で、当時としては県内トップ性能だったと思います。この温熱性能はこの15年で2倍ほどになりましたが、「緑の家」のインテリアは・・・壁・天井はAEP、床はヒノキ・・・全くといってよいほど変わりません。

床下内のサーモグラフィーを募集・・・。

ご存じのとおり、「緑の家」ではスラブ下の断熱材を標準では薦めておりません。これは何度も理由を書きましたが、断熱材が構造材に準じる素材として正式に認知されていないためです。

2017年 建築学会の論文梗概集5

様々なエアコンのCOP特性

こちらは昨日の「エアコンの省エネ性表示の崩壊か」の前にご紹介すべき論文で、

「家庭用エアコンを対象とした実使用時のCOPに着目した最適機種選定方法に関する研究

2017年 建築学会の論文梗概集4

エアコンの省エネ性表示の崩壊か?

今期の論文の目玉・・・

恩師ラボの論文です。

家庭用エアコンで既に5年くらい継続して実測を行っている新大の赤林ラボですが、今回の発表も先回に続いて私には衝撃的です。

無難な外観と簾

超高断熱Ua値0.28w/m2K 北園町の家 完成②

アイスの当たり!

見学会の途中でトイレのために近所のコンビニへ・・・。

35度の中、アイスが食べたくなり「ガリガリ君」を買って食べると・・・

出ました!あたり!

床下冷房や床下除湿は不快で無理・・・。

超高断熱Ua値0.28w/m2K 北園町の家 完成①

北園町の家で行われた完成見学会。日中最高気温35度と今期一番の暑さなか行われました。

そしてここで、

「床下冷房」の不快さを改めて実感することになりました。

2017年 建築学会の論文梗概集3

YUCACOでカビの伸長を確認

オーブルデザインでは、殆どの設計者が取り上げない建築学会の論文についてご紹介しております。特に今回は住宅の省エネ・床下暖房・環境分野では第一人者のグループの論文から・・・。

YUCACOといわれる床下をチャンバーとする全館空調した家で、梅雨期のカビの調査が行われた。

北園町の家 完成検査と見学会まであと僅か その4・・・

超高断熱と夏仕様

5,6日と見学会が行われる予定の北園町の家・・・。

6日は予定枠が全部埋まっており、5日の2枠のみですので、真夏の超高断熱・高気密住宅で、床下再熱除湿の快適空間をご覧なりたい方は急いで申し込んでください。

5日は私とスタッフM、6日は私と娘が応対します。娘は臨時アルバイトでこの「緑の家」の内容は良く知りませんのでご迷惑をかけるかもしれませんが、「て・こあ」で数ヶ月バイトをしてくれていたので「て・こあ」の疑問があれば彼女に聞いて下さい。

夏のエアコン(再熱除湿以外)はクーラーと呼ぶべき!

今日から8月・・・それらしい話題を一つ。

昨夏の「緑の家」の見学会では、床下用エアコンによる再熱除湿を使い、床下を強乾燥させた事を動画で公開しました。

今見ても・・・「緑の家」らしい裏付けで家造りをしているな~と思っております。

超高断熱はもはや当たり前。

その後のカビ、白アリなどの生物劣化対策が重要。

オーブルデザインは超高断熱(Ua値0.3w/m2k以上)を推進してきて早10年。

当時とは状況が変わり、いまゼッチ(ZEH)とかパッシブとかが認知され、しかも超高断熱住宅を大手メーカーの中で唯一薦めてきた「一条工務店さん」がなんと・・・

住宅ガリバーであるトップの積水ハウス(1万4千棟)にせまる勢いで、一条工務店(年間1万2千棟)が2位であるとの事です。

北園町の家 完成検査と見学会まであと僅か その2・・・

巨大バルコニー

来月見学会のおこなわれる「北園町の家」の巨大なバルコニーが見えてきました。

ところで・・・昨日密かに(私が知らなかったし、どちらにせよ行けなかった)行われた完成気密測定の結果は0.4cm2/m2で中間の気密測定から0.2cm2/m2のダウンでここは予定通りです。

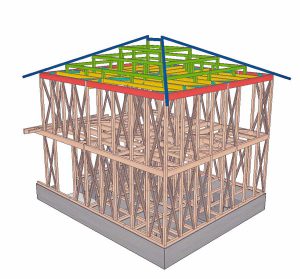

伊達の家 コンクリート打ち込み

基礎が最重要が「緑の家」。

今日伊達の家ではコンクリートの打ち込みをしております。

で・・・この写真を見て、

「緑の家」の基礎じゃないね!

と思われた方・・・

まだこのブログの読み(笑)が甘いですぞ・・・。

緊急再掲載

衝撃的な論文 火災と外断熱貼り・通気工法

このブログはちょうど2年前、2015年の7月1日のもの。この度イギリスでの高層アパート火災から、樹脂系外断熱と通気層について様々な憶測がでているので再びコピー掲載。

「緑の家」では耐震性※がまず始めにありきで次に耐久性、温熱環境、デザイン(仕上げ材含む)の順番になります。決してデザインや温熱環境(超高断熱)が最優先ではありません。

そして上の中に「耐火性」や「類焼性」などが入っておりません。なぜか・・・。

※・・・この耐震性は積雪1.0~2.5mで耐震等級2以上の個別構造計算による確認の事。感覚や経験で耐震性が高いという評価では無い。

Aグレードの関屋の家 実施設計終了

積雪1mで耐震等級3相当、超高断熱Ua値0.25w/m2K(計算中)の関屋の家の設計が昨日終了しました。 続きを読む

通気層内の空気を利用する不可解さ・・・

ふとしたきっかけで外壁裏の通気層内の空気を室内に取り入れ、熱損失を抑えるシステムを東京大学も参加して共同開発した・・・という情報を見ました(実験棟は北海道)。 続きを読む