さて床下暖房の続きでその2である。

続きを読む

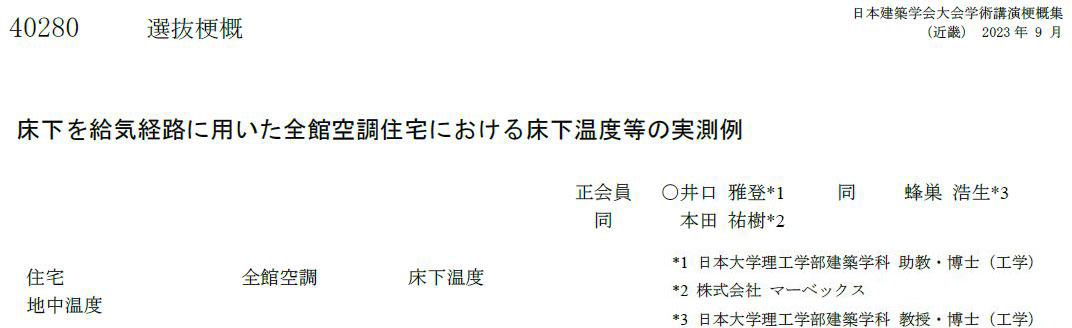

原村の家では床下エアコン暖房の新たな試みとして、床下ではなく一階の倉庫天井を貼らずに暖めることで2階の床を暖めるという応用を行っている。

続きを読む

UA値0.16w/m2kで断熱等級7を余裕でクリアーする原村の家(長野県諏訪郡)では、主暖房に床下エアコン暖房を計画した。外気温が氷点下16度まで下がってもこの断熱性能と優秀なエアコンであれば支障は全くない。

続きを読む

ある読者さんのから風呂CFの配線図がおかしいとの指摘を受け、確かに誤解を与える図になっていたので修正した。その時に、風呂CFが高断熱高気密のユーザー間で話題になっているとのことを知った。どうりで先週はアクセスが多くなった訳だ。

続きを読む久し振りのスローリークの情報。

先日ダイキン製の2015年トップ機種(家庭用)を床下エアコンとして使用していた「緑の家」でスローリークがあった。情報提供を頂いたオーナーさんには先ずはお礼申し上げたい。

ちょうど一年前にある疑問で下のブログを載せた。今読み返しても「良文だな」と手前味噌である。

しかし一度納まった疑問が再びこみ上げてきた。この基礎断熱の熱損失については既に疑問を通り越してあきれている。それは・・・

続きを読む

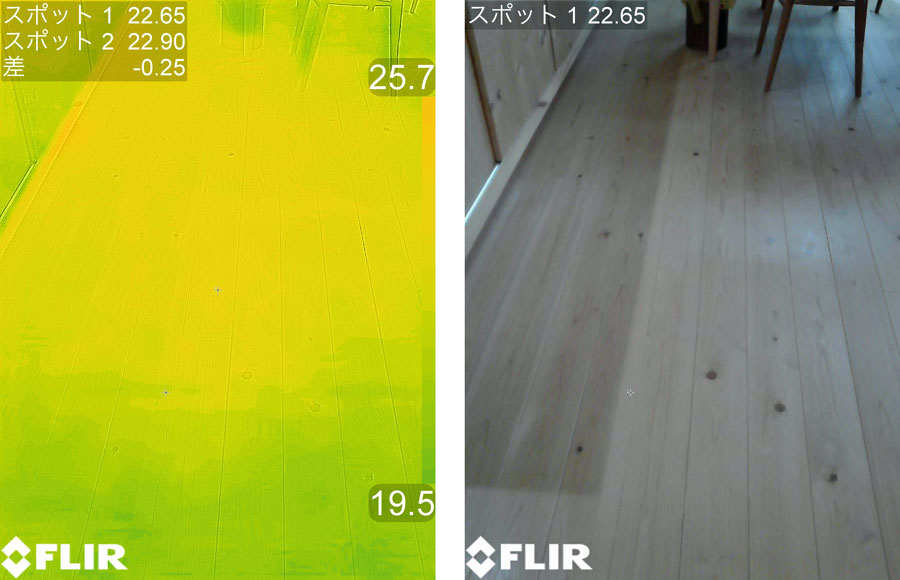

「緑の家」の床下エアコン暖房の原理は簡単である。エアコンの室内機のラインフローファンで送風される全圧を床下内をチャンバーとして静圧にかえ、吹き出したいところに穴をあけて吹き出す。この時に面積比に応じて吹き出される風量が分配される。

続きを読む

20年ほど前は住宅を建築する半数以上の人がお世話になった住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)であるが、近年はフラット35S等の特別な金利設定を望む方だけとなっている。しかし実質国が監修しているといって良いマニュアルはこれしかない。

続きを読む

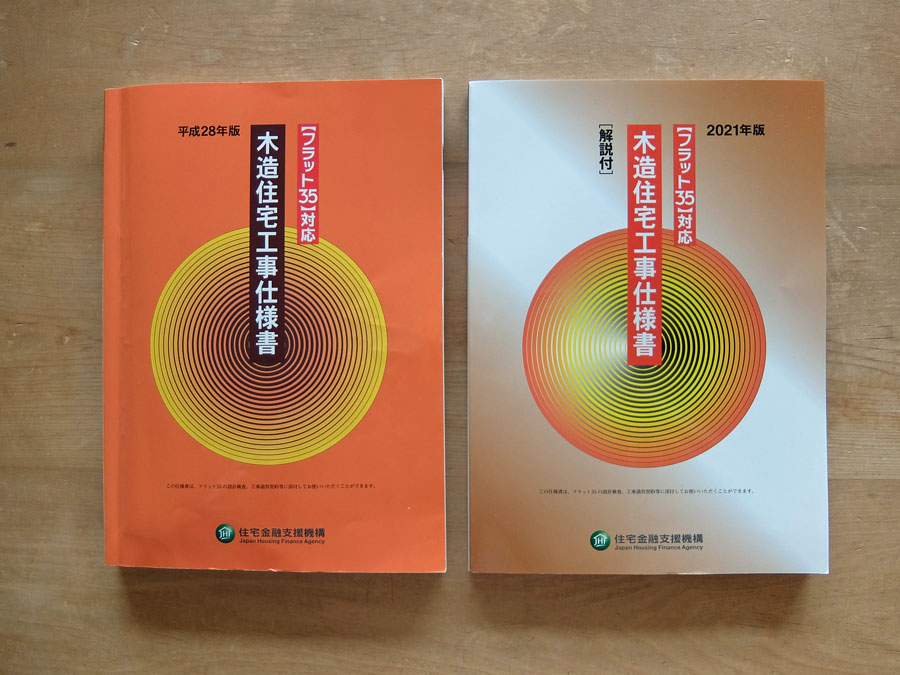

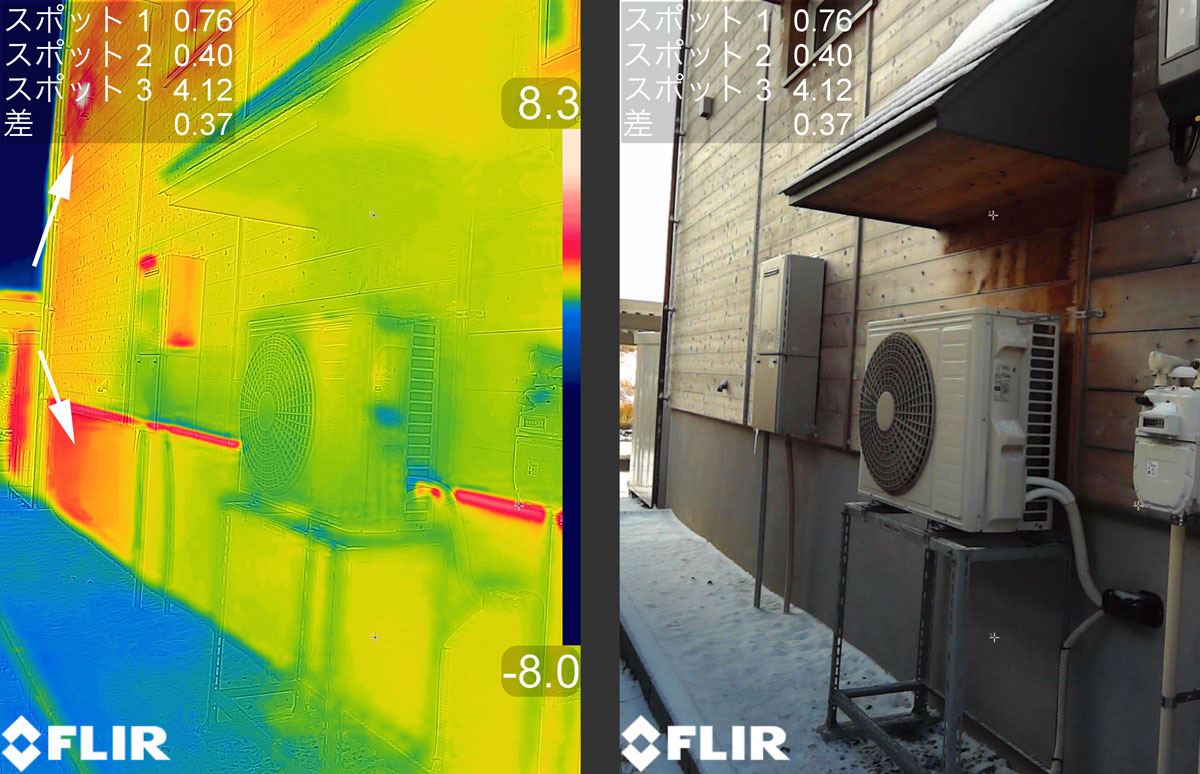

昨年お示しした内外基礎断熱を行なった家の基礎外周部から熱移動は、内側断熱だけを行なった基礎断熱より随分少なく(数値評価未確認)、床下内の外周分の温度低下がみられなかった。上の写真でもわかるとおり基礎に接する雪も直ぐに溶けることはない。

続きを読む

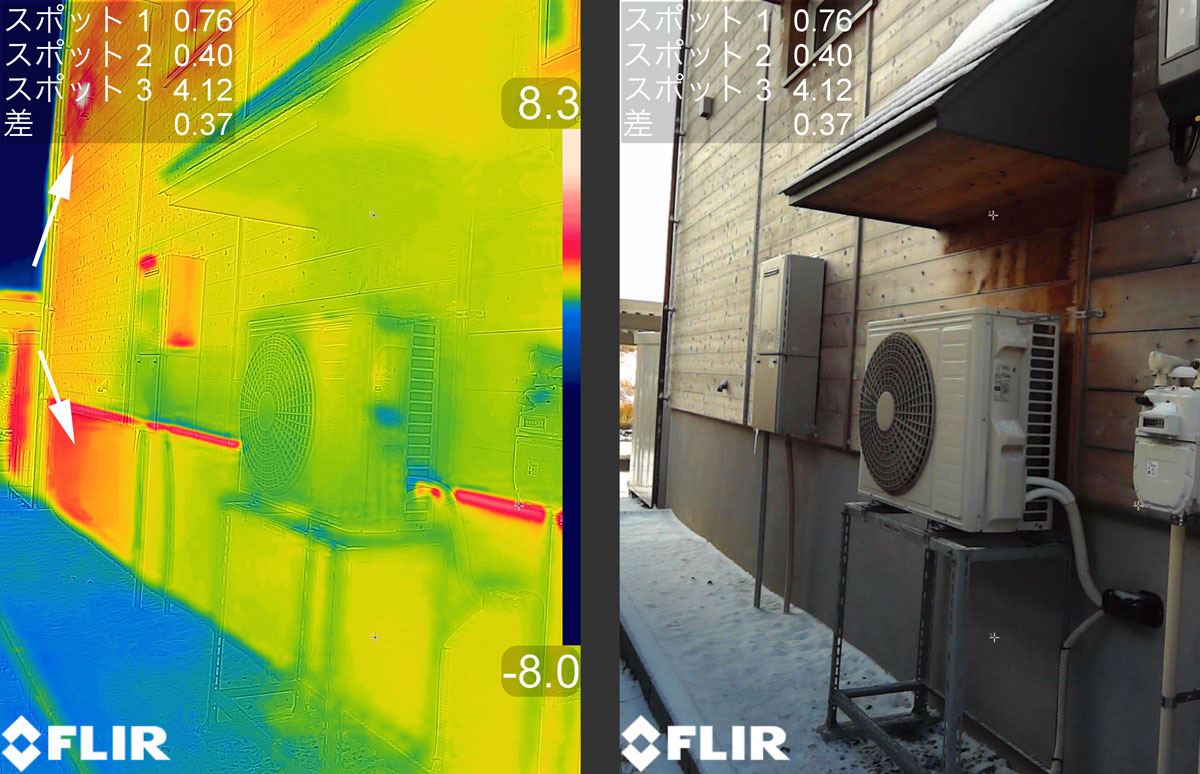

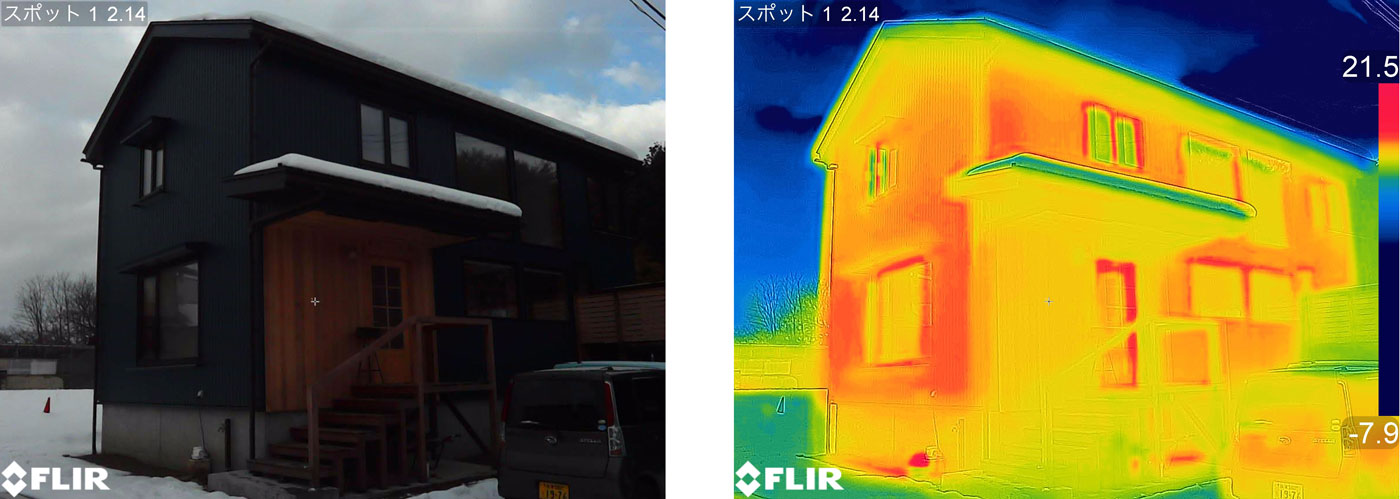

真冬の「緑の家」Bグレードのサーモグラフィーは一般的な超高断熱住宅の画像である。熱の逃げやすいところは窓付近に集中し、特にサッシフレームで熱の逃げは大きくなる。

続きを読む最近、私は寒がりに拍車がかかっている。冬期は事務所で最も高齢である私に事務所の室温を合わせている。当然低断熱の事務所であるが、それでも24時間連続暖房するとそれなりになっているので、現在は23.5度から24度のエアコン設定が多い。

続きを読む2021/12/19・9時加筆 キャリブレーション前のサーモグラフィーで誤解を与えないように写真を一枚追加。キャリブレーションがうまく出来なかったのは機器が冷えていたためバッテリーが何度か落ちたことによる。

約束どおり基礎内外断熱を施した「緑の家」に伺ってきた。結果は上のサーモグラフィが示すとおり見事な効果がある。

続きを読む

先日ある取材を受けた。その時に

「G2(等級5)からG3(等級7)に断熱性能をあげたときに、何か変わる事があるか」

・・・のような質問だった。

※G3(等級7)とは

先日超高断熱Aグレード(今風にいうと等級7またはG3以上)の「緑の家」の2年目メンテナンスに伺ってきた。凄く驚いたのが、久し振りにみたペットボトルによる水の蓄熱である。

続きを読む

昨年完成した坪井町の家の2か月メンテナンスに昨日伺ってきた。入居されてからもう7か月経ってしまったが、私的なこと、業務のこと、COVID-19の影響も少しありかなり遅くなってしまった。

続きを読む

まず最初に・・・

この12年前の昔(2009年)の当HPからご覧頂きたい。

https://arbre-d.sakura.ne.jp/home/midorinoie/heating#nigerunetu

続きを読む4月01日に一部修正

「憤慨」・・・

この意味は、研究者さんと大手メーカーの方ばかり向く官僚(国交省)さんに対してである。

続きを読む

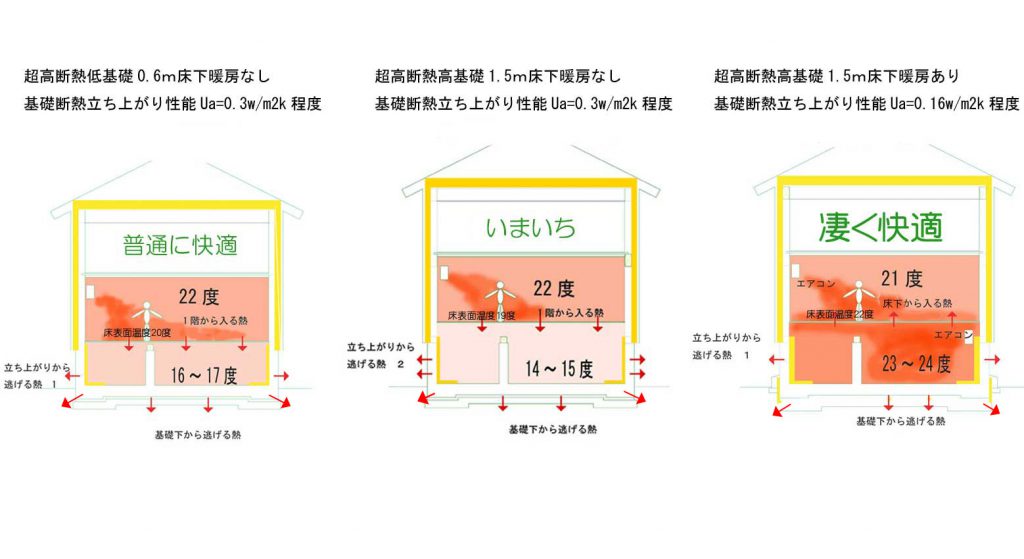

「緑の家」が最も自慢できる事に、25年間全棟に採用している高基礎がある。

先回もオンライン講習会の録画をみていて、まさしくそう思った。

続きを読む新潟県ではほとんどなじみの無いパッシブ換気の講習会をスタッフMがZOOMで受けた。パッシブ換気とは、電気的な動力を使わず、温度差や風力のみで行う24時間換気システムのことである。但し建築基準法28条の2の換気設備に該当しないので、一般的にはパッシブ換気を設けても24時間換気設備を設けなければならない。

続きを読むふわりと浮くテッシュペーパー・・・。これは2階床に設けられた床スリットである。エアコンは遠く離れた1階の廊下に設置されているが、補助動力ファンを全く使用しないでこんな具合に空気が吹き出す。

先週千葉県船橋市で建築する坪井町の家の長期優良住宅の技術的審査が終わった。県外の場合はERIさんで技術審査をお願いしている。

2022年 緑字加筆(実測データを載せた)

床下エアコン暖房には欠かせない基礎断熱工法。最近のベタ基礎断熱設計に変化が表われてきたようだ。

先日、2009年に竣工し床下のスラブ内にヒーターを敷設した床下暖房の「緑の家」に10年目メンテナンスをかねてトップライトの不具合の確認ために伺ってきた。

22年以上前から読んでいるこの季刊誌。このブログでも何回か紹介しているダウ化工さんの「熱と環境」である。その2019年冬号は「床断熱と基礎断熱」の特集である。ところでダウ化工さんは令和と同時に「デュポン・スタイロ株式会社」になったとのこと。益々建築業界に強い影響を与えそうな建材会社さんになる。

温熱シミュレーションとは・・・

家を建てるにあたり、その土地の環境の中で、どのくらいの冷暖房費用がかかり、各部屋の室温がどのくらいなるか(計算で)想像することである。

超高断熱住宅を全棟実施した10年前から床下エアコン暖房のことについてよく聞かれたし、数年前までは床下エアコン暖房の講演の講師も何回かおこなった。その時にいつもあること言っていたが、ほとんど人は「はて?」という顔をした。それは

「床下暖房より冷房の方がむずかしい」・・・と。