上の写真は微差圧計で戸を挟んだ内外の差圧を計っているところである。これが疑似床下暖房の裏付けとなる。

続きを読む

先日新潟市に長期優良住宅の認定書を受け取りに行った時に、受付に上のパンフが置いてあった。2025年から省エネ義務化・・・さてこれはスムーズに発進できるのだろうか。

続きを読む

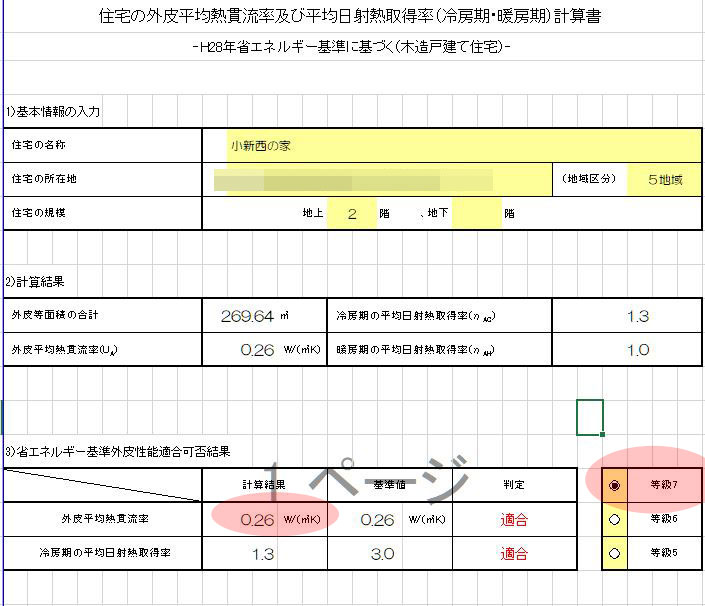

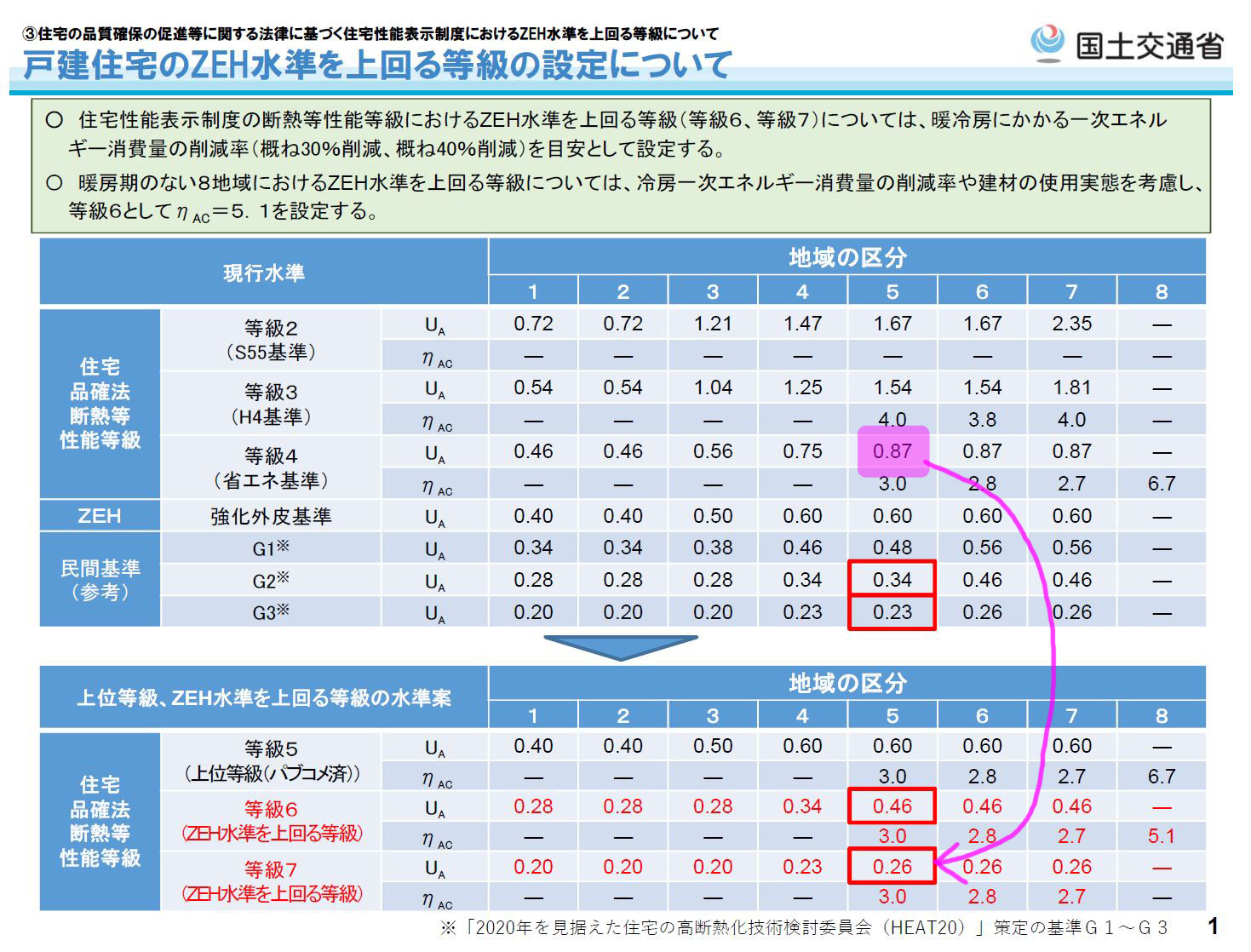

昨年の春に設計が終了した「小新西の家」の長期優良住宅を申請した。昨年10月に断熱等級5、6、7が新設されたため長期優良住宅の基準が変わり、その後初の取得となった。

断熱等級6をこえ7に近い住宅を超高断熱住宅と言っているが、最近はこれに全館空調がプラスセットになっていると紹介される。しかしこれは物事の流れが逆であり、全館空調するために超高断熱住宅が必要なのである。

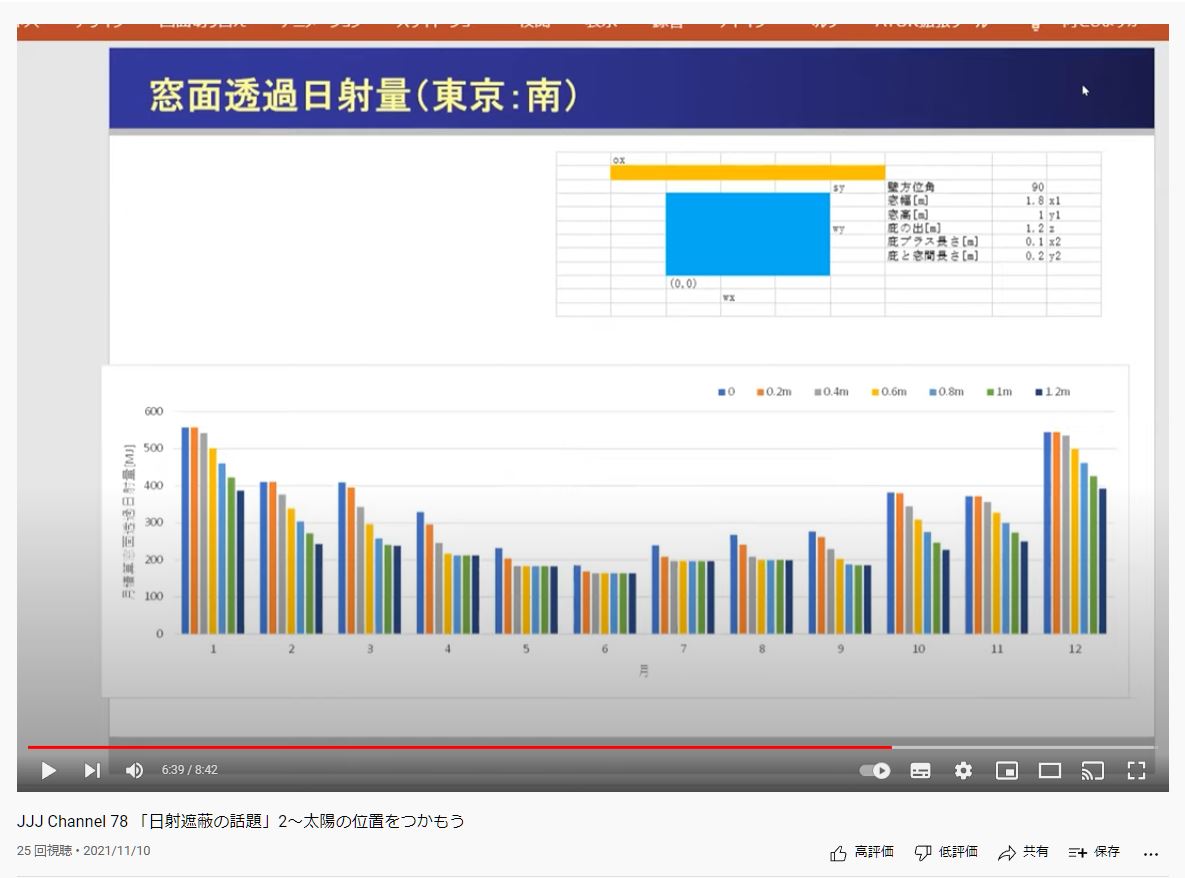

続きを読む庇や軒の出で最も重要なことを昨年の冬にお伝えしているが、当時は冬なので実感はないはず。そこでもう一度コピペにてお伝えする。簡単にいうと普通の南窓には庇が40cmも出ていれば十分日射遮蔽の効果があり、それ以上大きく出ていても大きな効果はほとんどないとのこと。但し・・・

続きを読む

長期優良住宅認定(耐雪1.5mで耐震等級3、Ua値0.24とG3クリアー)で現在施工中の刈羽村の井岡の家に昨日伺ってきた。目的は耐力壁の4回目のチェックと、気密シートチェック。

続きを読む4年間に「エアコンはバックアップが必要になる」と予言して書いたが、まさにそのとおりになりつつある。

続きを読むあれからもう12年が経過したしたのか・・・と感じる。12年前(2010年)に投稿した記事にコメントがついたので続編として案内する。

2010年の頃は、本州以南では樹脂サッシがまだ一般的で無く、一部の高断熱高気密マニアにしか採用されていなかった。アルミサッシ大手2社も樹脂サッシの販売に後ろ向きだった頃である。だから上の記事は当時樹脂サッシを採用する人の正確な判断が出来るようにと思い投稿した。ところが2011年から手のひらを返したように、YKKが先頭を切って樹脂サッシの販売に力をいれ、これからは樹脂サッシの時代と宣言した。

続きを読む

構造用合板の高騰を受け、「緑の家」では3年ほど続けてきた「大壁貼り」による構造用合板耐力壁から、主として筋交いによる耐力壁に当面のあいだ仕様変更する。サブで面材を貼るときには「真壁貼り」としたい。

続きを読むちょうど一年前にある疑問で下のブログを載せた。今読み返しても「良文だな」と手前味噌である。

しかし一度納まった疑問が再びこみ上げてきた。この基礎断熱の熱損失については既に疑問を通り越してあきれている。それは・・・

続きを読む

近年、木造住宅でも地震に強い住宅として「制振」というキーワードを目にするし、そのようなご質問も受けることが多い。制振と耐震の違いは何だろう?また制振があれば地震後の気密劣化はないのだろうか?など疑問に思う人が多いので少しだけ解説する。

続きを読む

誰もが感じるガソリン価格の高騰。田舎であればあるほど車移動が生活の一部。仕事に行くにも車で30分走る人も多いだろう。となると否応でも無くガソリン価格が気になる人が殆ど。

続きを読む

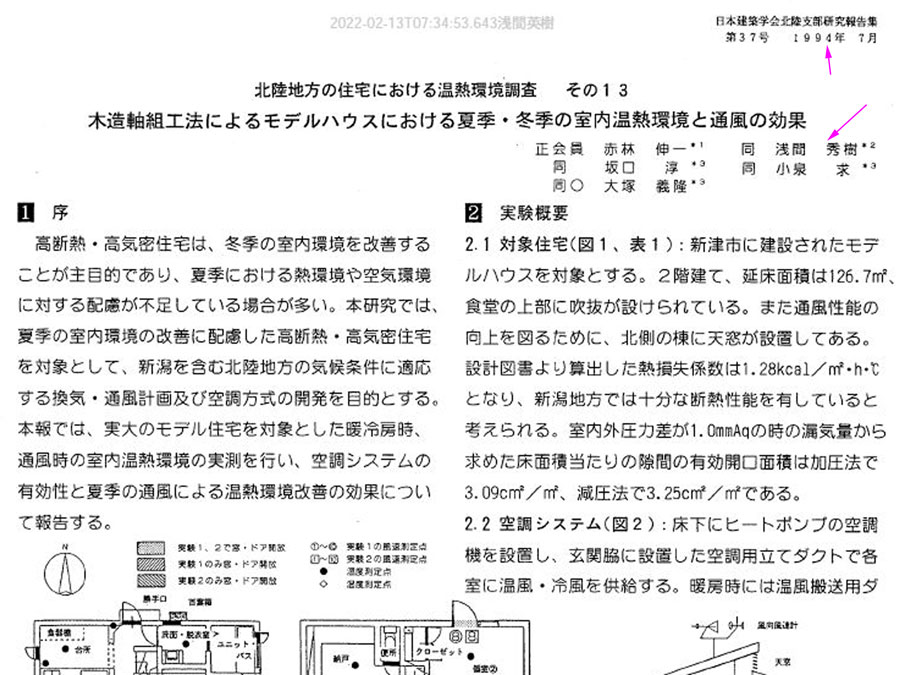

「緑の家」では夏に通風が必要だと強調することはない。なぜ通風をお薦めしないか・・・について賢明な読者さんなら「カビ防止」のためとわかると思うが、実は30年近く前に通風の効果を研究した論文に参加しており、そこで夏期に通風が効率の良い「涼」を得る手段とは思えなくなったためである。その論文は上の通り1994年に報告している。

続きを読む

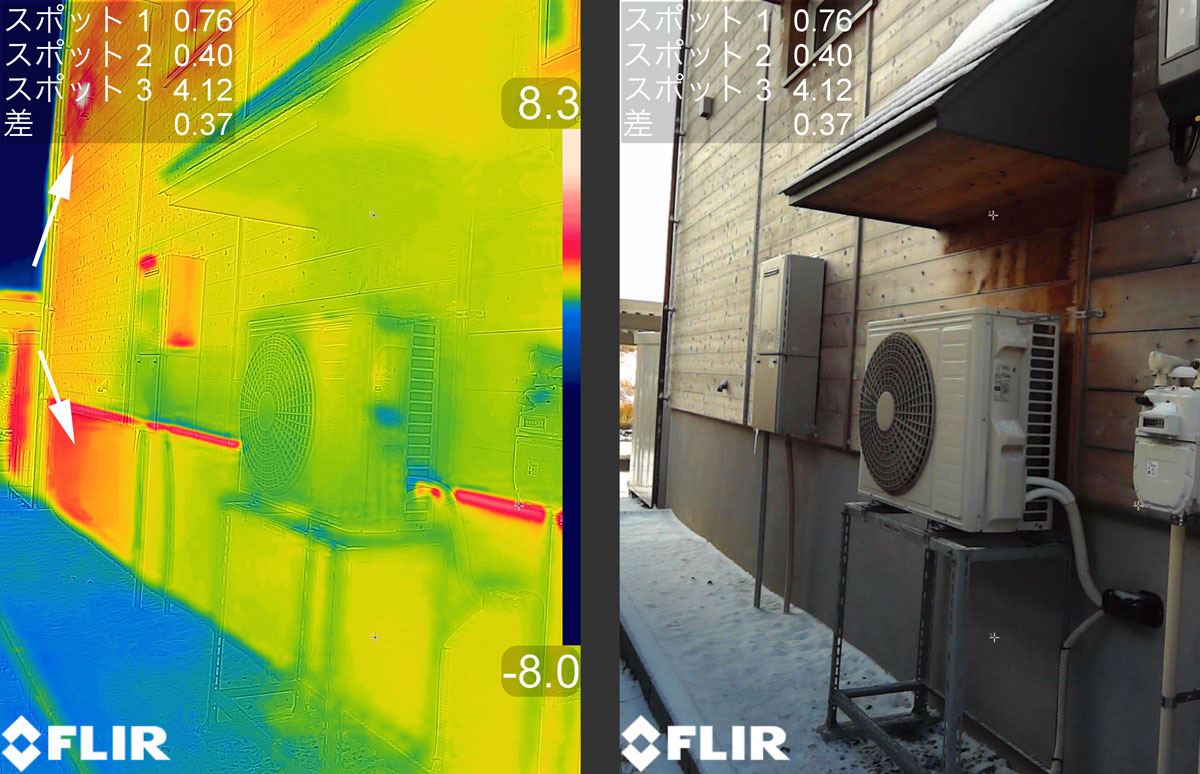

昨年お示しした内外基礎断熱を行なった家の基礎外周部から熱移動は、内側断熱だけを行なった基礎断熱より随分少なく(数値評価未確認)、床下内の外周分の温度低下がみられなかった。上の写真でもわかるとおり基礎に接する雪も直ぐに溶けることはない。

続きを読むこの時期になると室内でのRH(相対湿度)の話題がでる。上の2年前の記事でも申し上げているが、室内の適正な相対湿度は「人」の快適さでは無く「サッシ」によって決まってくる。・・・これが2年前の適正なRH(相対湿度)。今回はその追加版となる

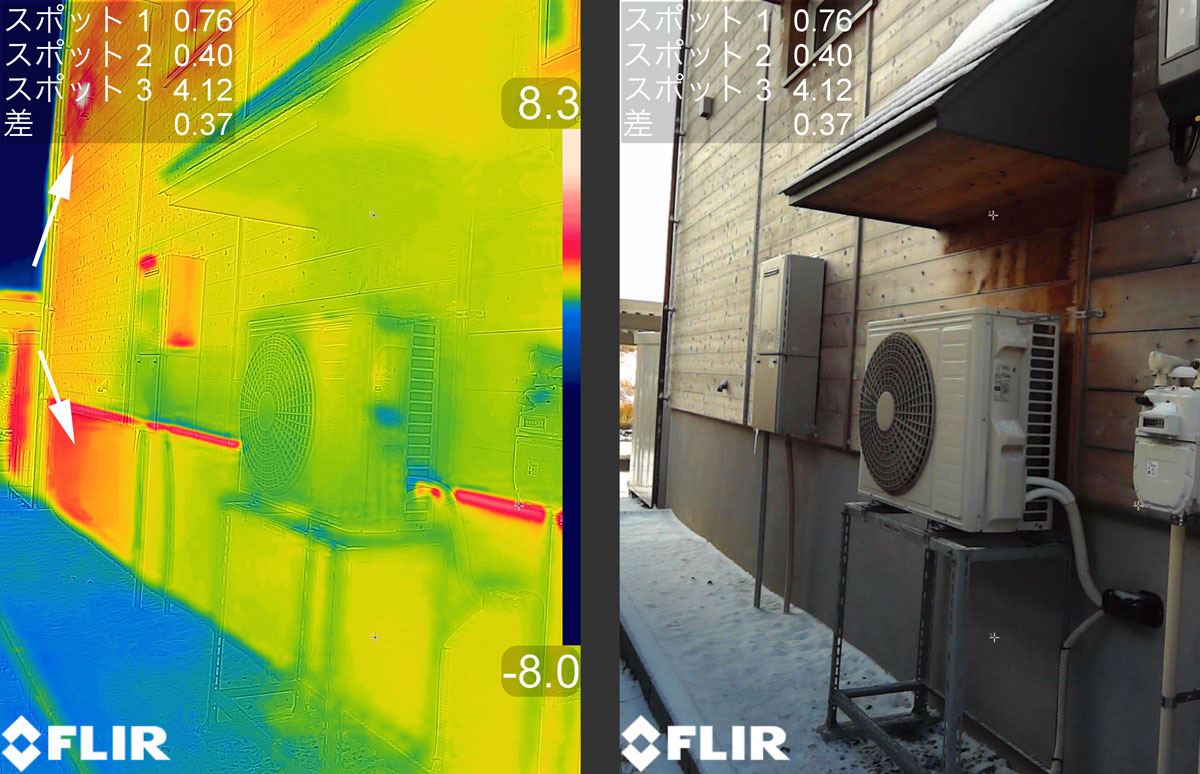

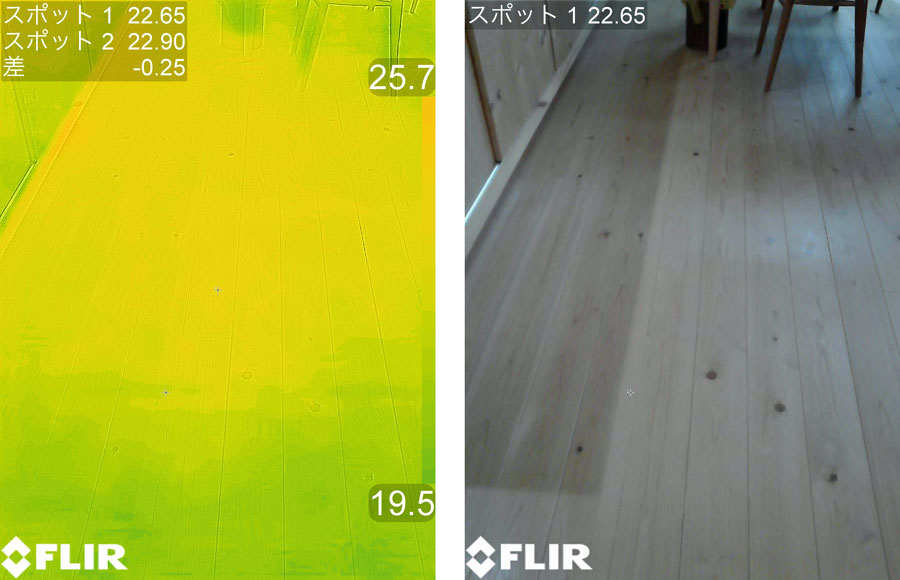

続きを読む2021/12/19・9時加筆 キャリブレーション前のサーモグラフィーで誤解を与えないように写真を一枚追加。キャリブレーションがうまく出来なかったのは機器が冷えていたためバッテリーが何度か落ちたことによる。

約束どおり基礎内外断熱を施した「緑の家」に伺ってきた。結果は上のサーモグラフィが示すとおり見事な効果がある。

続きを読む

先日ある取材を受けた。その時に

「G2(等級5)からG3(等級7)に断熱性能をあげたときに、何か変わる事があるか」

・・・のような質問だった。

※G3(等級7)とは

先日超高断熱Aグレード(今風にいうと等級7またはG3以上)の「緑の家」の2年目メンテナンスに伺ってきた。凄く驚いたのが、久し振りにみたペットボトルによる水の蓄熱である。

続きを読む昨日JJJチャンネルで夏の日射浸入と庇についての話題を取り上げた。それを挟んだ今日は「ついに・・・超高断熱基準を国が示す その2」を案内する。その1ではUA値だけを載せたが、UA値と同様に大事なのは・・・C値である。

続きを読む

「南の庇の出はほぼ効果無し」のタイトル・・・衝撃的である。

本日公開のJJJチャンネルで「夏の日射遮蔽」の動画で専門の先生が言っていた事であるが・・・。

まず上図の一番右上の発信元をご覧頂きたい。

「国土交通省」が示した資料で初めて?断熱等級7(現在の最高は等級4)が示された。

事務所の近くにある中華亭の中華そば。麺が太いうどんくらいあるが、この太さと濃い色であるがさっぱりしたスープと背脂とのバランスがたまらない。

さて・・・ある専門誌の中に、夏型結露による建物被害とその対策の記事があった。内容を読むと果たしてその原因は・・・?と思わせる内容である。

続きを読む

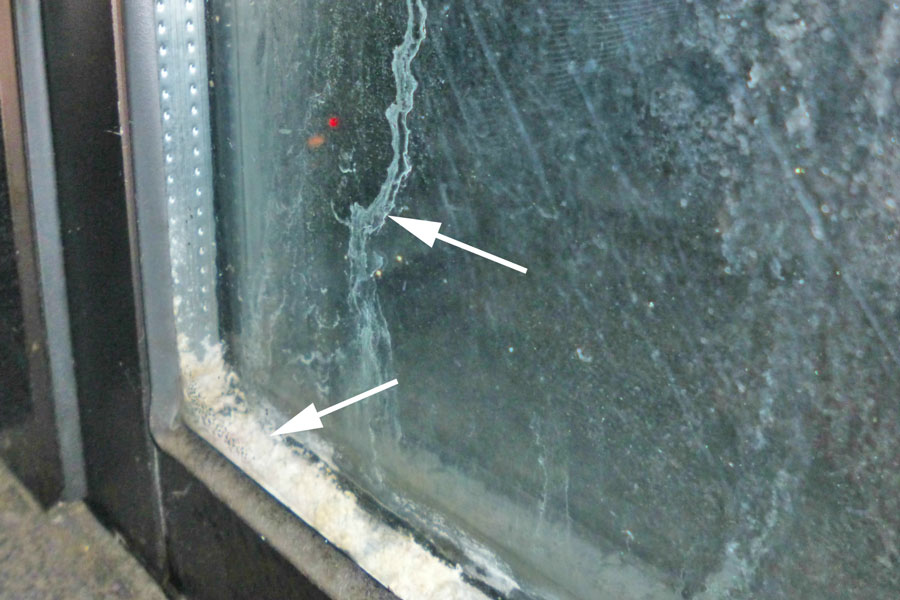

窓につかうガラスは一般的に半永久かなと思っているはず。確かに単板ガラス(真物一枚ガラス)はほとんど劣化しない。しかし・・・超高断熱高気密住宅に使うペアガラス及びトリプルガラスは劣化し、その寿命は30年から35年と考えている。実際過去には10年くらいでカビが生えたペアガラスがある。

続きを読む2021.06.22リンクが間違っておりましたので修正しました。

「緑の家」ではできる限り「簾」など外部で日射遮蔽をする。ガルバニュームの家でも上のように・・・。なぜ庇だけでは駄目なのか?

続きを読む

連休前に将来の太陽光発電の義務化に反対した鳥取県知事であるが、なぜ鳥取県知事が「脱炭素社会での(省エネ)住宅のあり方」の会合に委員として選出されたのかが疑問だったが、それが国交省の資料でわかった。

続きを読む

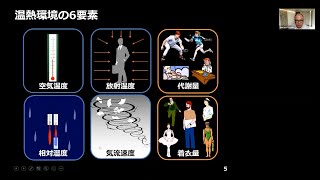

上図は人の快適性を作用する6つの要素。このうち4つは一般的としてとらえられる「空気温度」「放射温度」「RH(相対湿度)」「気流」となる。そしてそれ以外に自身でコントロールできる「代謝量」と「着衣量」が2つ加わることで正確な評価ができる。

一般的な4つうち「RH(相対湿度)」が、日本で日本の家屋で生まれ育った人(←ここがポイント)の快適性にどのように影響するか・・・の前文だと思って下の動画見てほしい↓。

続きを読む先日紹介したJJJチャンネルが2019年6月の公開からほぼ2年で250回の再生回数で、所謂ほとんど見られない動画であったが、紹介してからたった5日で200回190回以上の上積みされ442回。流石当ブログのコアな読者さんである。その感想など是非お聞かせ頂ければ幸いである。

そしてそのJJJチャンネルで先回の続きで推薦はコチラ↓

続きを読む