伊達の家はUa値0.3w/m2kで気密性能C値が0.1cm2/m2の超高断熱高気密の建物である。着工から1年と半年・・・。ようやく足場が外れ完成間近になった伊達の家。内装下地工事終了前のチェックに伺った。

「 超高断熱、無暖房、パッシブ、Q1、気密 」一覧

誰もが使う透湿防水シートは・・・危険か?

透湿防水シートは今や一戸建て木造住宅のほぼ全部と言っても良いほど採用されている外壁の下地材。この透湿防水シートが2次防水となり雨水の侵入を防ぐ。

ところがこの透湿防水シートは35年前に新潟県で使われ始めてから何度となく問題が指摘されてきた。特に・・・熱劣化と現場塗り防腐防蟻剤による劣化では大きな汚点がある。

「て・こあ」でのある一日 弐百四拾五

真夏も通風しない!魔法のような条件。

梅雨明け宣言があった昨日の「て・こあ」・・・

窓は一切開けていない・・・。

勿論・・・エアコンなんてない。

と書くと

『えっ・・・「て・こあ」って確か通風の家だったのでは?』

・・・

・・・。

福島県 伊達の家の外壁完了 超高断熱Ua=0.3w/m2kで夏仕様

福島県伊達市に建築中の伊達の家の足場がようやく外れる。これだけ窓があってもUa値は0.3w/m2kなら大変立派。

堺市の家 中間気密測定

予告通り・・・大阪府堺市で建築中の「堺市の家」で中間気密測定がおこなわれ、目標となる0.6cm2/m2以下の0.5cm2/m2を計測した。

堺市の家 気密工事

堺市の家を施工して頂いているのは、建築地域地元の片山建設さん。この片山さんは広く中小の建物を請け負う会社さんで、逆に高断熱高気密住宅に特化しているわけでもなく・・・というより本格的な高断熱高気密住宅を作ったことはなかったと聞いている。 続きを読む

大きな庇でも・・・超高断熱の美しい窓廻りは出来る。

塗装する前の窓廻りの施工が伊達の家の現場からラインで送られてきた。

いいねー。仕上げをしなくとも美しい窓廻りになっている。 続きを読む

確信!今のところ断熱材は0~50㎜まで。その2

今月の始めに「確信!今のところ断熱材は0~50㎜まで。」を掲載して数件の助言やコメントを頂いた。ありがたい事である。

皆さんのご意見・指摘を伺い少し丁寧にまとめたいと考えている。

新潟市 関屋の家 天然素材家具取り付け開始

関屋の家の完成見学会は4月21日、22日に決定。後日ブログにて予約を募集する予定。

「大樹の会」って知っている?

昔から使われている素材「だけ」で造ることを特徴としている家具屋さんである。

山形県 上山の家 基礎の脱型枠

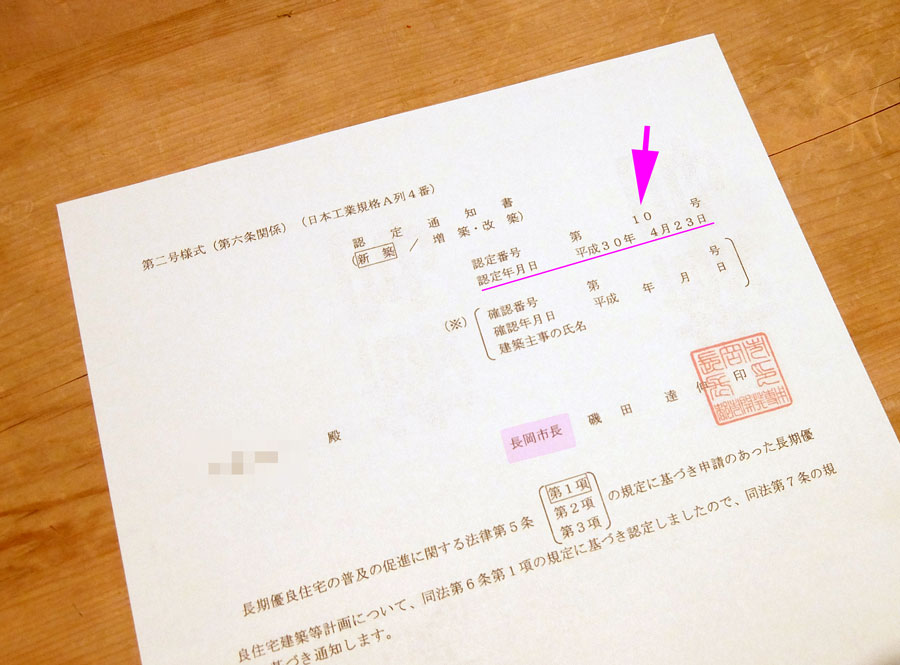

耐雪1.5mで耐震等級3を取得し、Ua値は0.23w/m2KでZEHの補助を受ける上山の家。

本格的な土間キッチンを持つその特徴的な基礎が目視出来るようになった。

木の外壁では庇が大事!何故か?その2

今日の午前中・・・2ヶ月メンテナンスに伺って来た。ちょうどタイムリーで庇の雨がかりがわかる・・・。

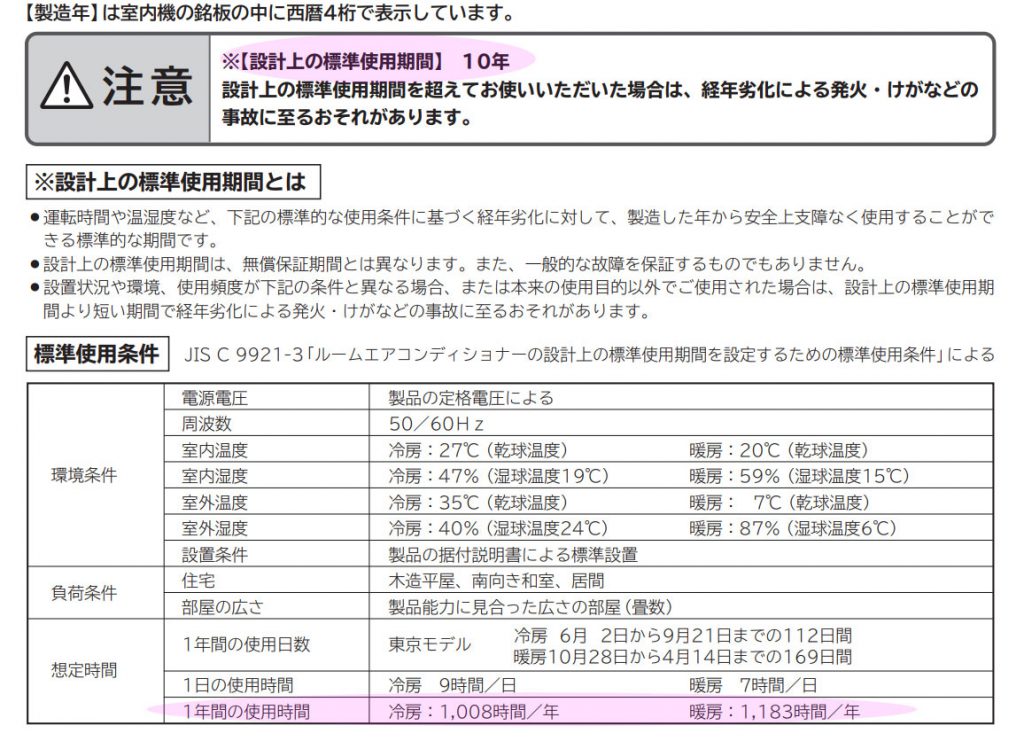

床下暖房のエアコンバックアップって必要か?その4

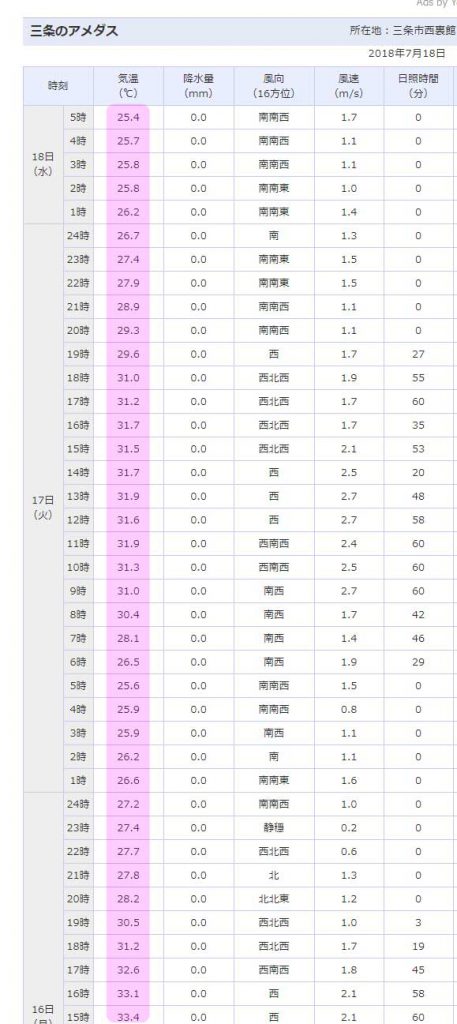

床下エアコンの選定 寒冷地用エアコン

床下暖房のエアコンバックアップって必要か?その3<br />床下エアコンの選定から3週間も経ってしまった。これは自宅や「て・こあ」周辺の大雪に驚いてしまったからで、期待して待っていた皆様には遅くなった事をお詫びする。

このシリーズの最後である「その4」は寒冷地用エアコンについてである。我田引水であるが、住宅のエアコンの選定では豊富な技術的助言が可能である。これは私の博士論文が「住宅のエアコンの選定」であり、この分野を深く知ることが出来る機会があったためである。

伊達の家 外壁下地が山場・・・。

流石に伊達市では雪がないですね~。

しかも快晴・・・。

だからこそこの窓だらけの外観が活かされる。所謂パッシブ暖房ができる地域。

過度の加湿・・・いい加減に止めませんか?

湿度に間違いがあったので修正。2月9日

最近の地上波のお茶の間ワイドショーによると・・・

「風邪の予防にうがいは効果が無い」

と医師がでてきて解説していた。

あれほど、あれほど・・・数十年前から風邪予防には

「外出後はうがいをしなさい」

的な上からの物言いで信じ込まれていたうがい・・・。

私は20年ほど前からこれは眉唾だと思い、うがいなど殆どしたことがない。

結露防止なら湿度30%でもよいかも。

「緑の家」はCF(循環ファン)で自由に可変。

ただ今三条では3日間連続真冬日となっている。こんな時期だから結露の話題。今回の結露はガラス窓に付く表面結露のこと。

「緑の家」では9年前から全棟床下エアコン(土間キッチンを除く)を採用している。新潟県では床下エアコン暖房ではなく、普通にエアコン暖房している家は少ない。エアコン暖房は結露の心配の無い暖房機としても有益である。

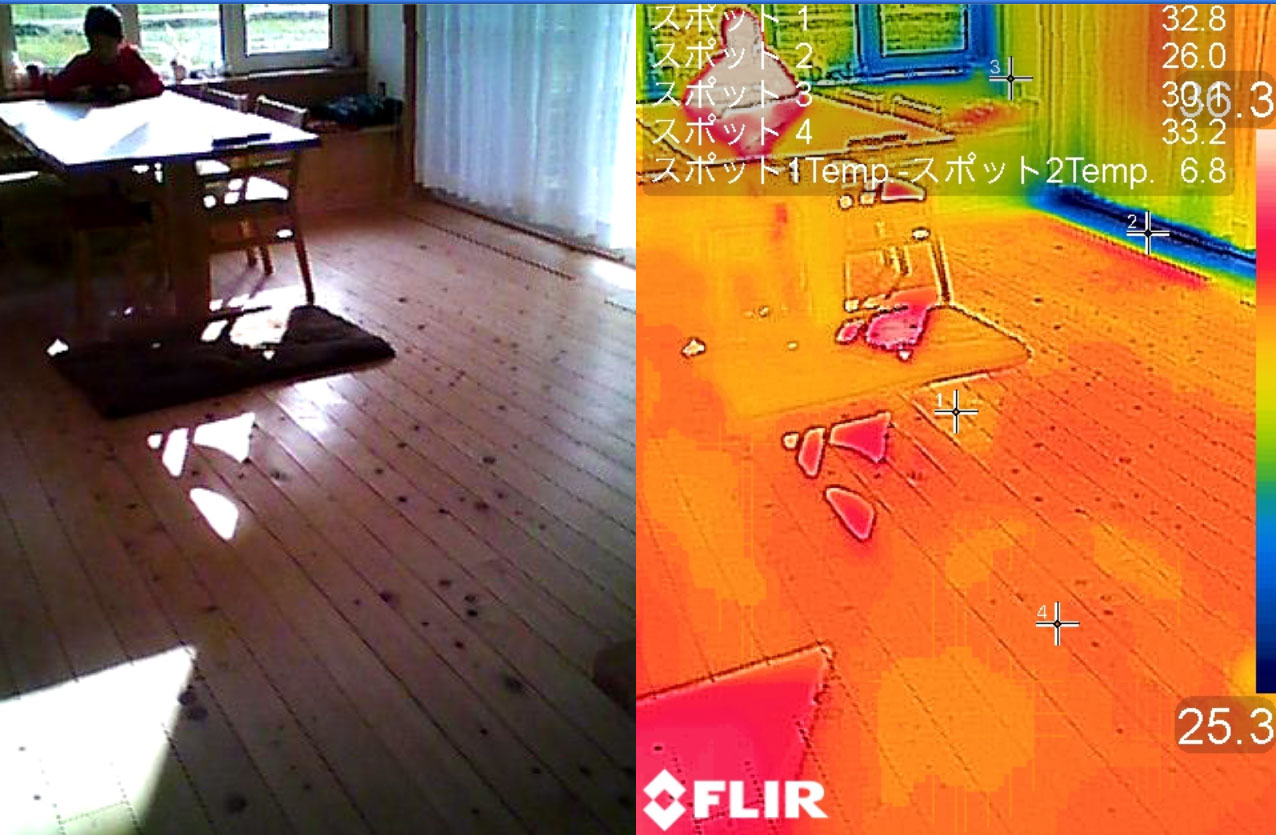

今年のまとめ 基礎から逃げる熱と床下の多湿環境

更に夏型逆転結露

まず今年も研究テーマは床下にありました。

特に基礎断熱の熱の逃げ方や床下内に外気導入した場合又は、通風で夏期を過ごした場合の床下は多湿空間になり、数年経過するとカビの問題が起こります。

高気密高断熱に必要な「気流止め」とは?

気流止め・・・って聞いた事がありますか。

建て主さんから質問がありましたので少し詳しく説明したいと思います。 続きを読む

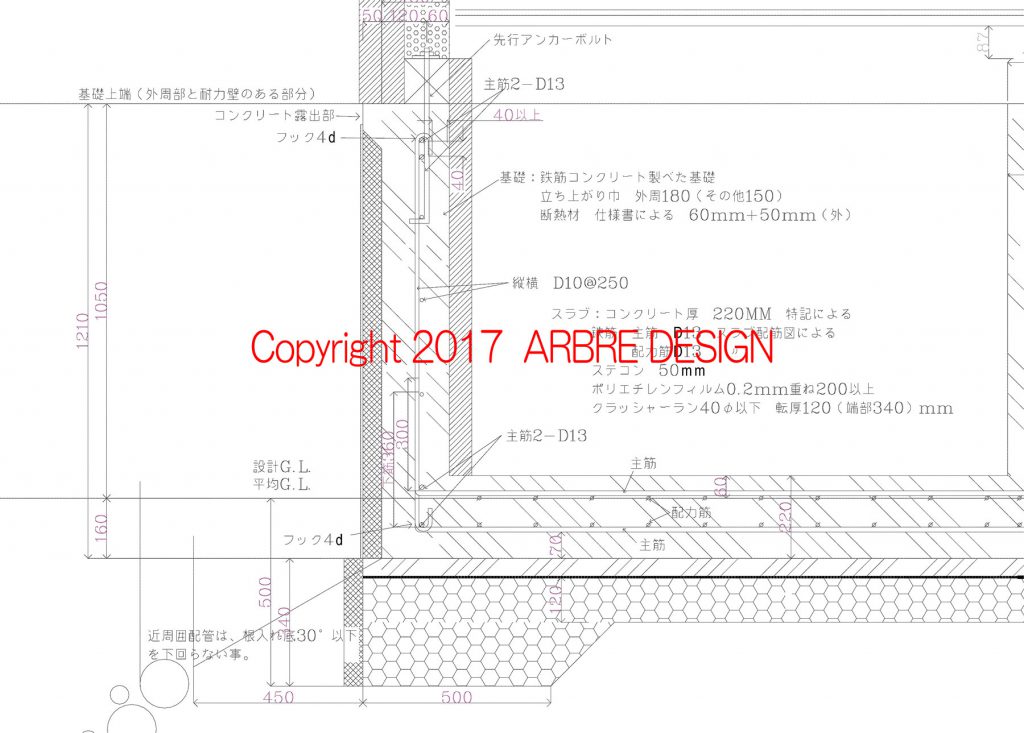

超高断熱で床下暖房の重要ポイント。

新たな基礎断熱を併用。その1

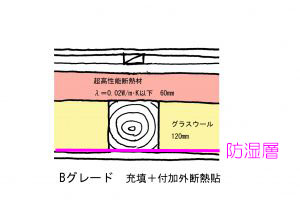

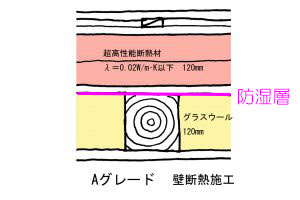

ちょうど1年前に新たな基礎断熱方法を取り入れると宣言しました。その時は新潟県より寒い地域からと・・・。しかし来年から新潟県の住宅にもAグレードなら上の基礎、Bグレードならシングル配筋のべた基礎で上のような断熱も両方ご希望により従来の基礎断熱とともに併用※します。

※おのおの一長一短があるので。

BELSと換気の消費電力

ちょっと一般の建て主さんには今回の記事はわかり難いかもしれませんので、スルーして頂ければと思います。

BELS(ベルス)って知ってますか?

多分、ZEH(ゼッチ)認定を取得された方ならわかります。

BELSとは国が行う建物の省エネ性評価です。 続きを読む

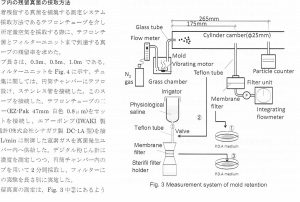

論文の大切さ 査読論文

基礎断熱、床下暖房とカビ

今月の査読論文は読み応えあり・・・。

最初はこのタイトルで

「繊維系断熱材中の真菌移動性状に関する基礎的研究」

です。ファーストオサー(first author)は山田裕巳博士(長崎総合科学大)です。

ところで今回この査読論文集で気づいたのは、本文以外の図や表の説明文字が全て英語になっております。今までは日本語表記も時々あったのですが、どうも統一されたようです。多分・・・本文は文字認識で自動翻訳する事ができるのですが、図に埋め込まれた文字は無理でしょう。ですので図から国際標準化なのでしょうか。

超高気密性能の裏付け

完成が危ぶまれる新町の家で、本日大工さんが手を休められるお昼休みに気密測定を行いました。今回は中間気密測定ですが、0.29cm2/m2≒0.3cm2/m2との事です。

床下暖房でのペットボトル型蓄熱の効果

その1 建築学会査読論文から

この写真は2012年に竣工した「緑の家」の床下に当時設置された市販されている飲料水の2Lのペットボトルを500本並べた時の写真です。当時は計算しか実証出来なかったこのペットボトル水の蓄熱効果と同様な実証論文がありましたのでご紹介します。

超高断熱の防湿層の位置は地域によって決める

多くの設計事務所は、狭い地域だけで仕事を行っておりません。つまり建築する地域の環境条件が変わる事を知っております。そこで設計するにあたり条件設定をし、シミュレーションする癖を身につけております。一方多くの工務店さんは地域限定(所謂地元密着)がゆえに経験で物事を考える傾向が強く、条件が変わると家造りの根幹が破綻する事になります。この事から一般的ではない家(超高断熱など)を造るときに、設計事務所のほうが得意ということがわかるかと思います。今回はその具体例として超高断熱性能をもつ建物の防湿層の位置を考えてみたいと思います。

やっぱり驚きの・・・ダクト式換気扇のフィルターの汚れ

ある「緑の家」で、「緑の家」でよく使うセントラルダクト換気システム(第一種全熱交換型換気システム)でご入居から今までフィルターメンテナンスをしていなかった時のフィルターの状況を写真に撮ることが出来ましたのでご案内します。

床下暖房用の冷房(除湿)使用は慎重に7 また発生 2017年版

今日ドレンの施工の確認を行ってもらうために、施工した仲村建設さんに連絡をすると・・・

床下暖房用の冷房(除湿)使用は慎重に6 2017年版

昨日「緑の家」で今夏2件目のドレンつまりの報告を受けました。 続きを読む

疑義は深まる

べた基礎下の断熱材は構造材なのか?その3

その2から続きです。

ものごと判断には、その歴史を見るとよいといわれており、この「住宅金融支援機構」の「木造住宅工事仕様書」の歴史を知ることが必要です。 続きを読む