昨日は久しぶりに学生の頃の友人達で飲みました。その後事務所でコーヒーと言いつつ飲み直し。どうも原発問題でしつこく語ってしまいました。皆さん、うるさくしてごめんなさい。

シャワーを浴びて寝たのは4時くらい・・・。歳ですので今朝起きるのが厳しかったです。

さて・・・

オーブルデザインの今後ちょっとお勧めは雨水利用ですね。この時基礎が高いと雨水タンクを高くしても(高くすると電気無しで水が水栓からでる)窓下に設置できます。

昨日は久しぶりに学生の頃の友人達で飲みました。その後事務所でコーヒーと言いつつ飲み直し。どうも原発問題でしつこく語ってしまいました。皆さん、うるさくしてごめんなさい。

シャワーを浴びて寝たのは4時くらい・・・。歳ですので今朝起きるのが厳しかったです。

さて・・・

オーブルデザインの今後ちょっとお勧めは雨水利用ですね。この時基礎が高いと雨水タンクを高くしても(高くすると電気無しで水が水栓からでる)窓下に設置できます。

真鍮製のスイッチプレート。薄板のプレス品ではなく、キャスト(鋳物)です。写りの悪いモニターだとシルバーに見えますが、金色です。当初は色防止のためのクリヤーで保護されておりますが、できるだけ早く取り去りたいと思います。

設計がほぼ終わったR2000+モデル住宅に使うスイッチプレートを取り寄せました。

私は家に対してある拘りがあります。

それは・・・

国認定でQ値1.26W/m2K(実際は1.0相当)の五月町の家でDYIによる漆喰塗りが始まりました。オーブルデザインがお勧めする漆喰はやはりただの漆喰ではなく、完全天然素材の漆喰。その下地処理のシーラーでさえこんにゃく(食品)です。

7月の始めには夏仕様になっていた「豊栄の家」 認定Q値0.99W/m2k。の超高断熱。 木の外壁だから簾が似合う・・・涼しげですね。実際室中は27度で湿度60%でも輻射熱がないので快適!(外は28度で湿度高め)。この写真は下の記事には関係ありません。

7月の始めには夏仕様になっていた「豊栄の家」 認定Q値0.99W/m2k。の超高断熱。 木の外壁だから簾が似合う・・・涼しげですね。実際室中は27度で湿度60%でも輻射熱がないので快適!(外は28度で湿度高め)。この写真は下の記事には関係ありません。

今年の2月に多くの工務店、ハウスメーカーが高断熱サッシとして使われる「アルミと樹脂の複合サッシ」の防火性が基準に満たなかったのに、国に認定され使われていた事で大きな問題となりました。

今度は木の外壁で「不燃木材」として国に認定されていた建材でほぼ全ての(サンプル中90%)が基準を満たさないことが発覚しました←ここクリック。もし認定を受けた建材と同じものでこの結果ならこれははっきり言って販売した企業のせいではなく、認定を出した「国の機関」ではないでしょうか?

現在三条の「南四日町の家」では、外構工事が行われています。

オーブルデザインのお得意の「自然丸石の土留め」です。

この南四日の家はQ値が1.04と超高断熱性能をもち、先日行った気密測定ではC値で0.35と素晴らしい数値結果でした。また分離型2世帯住宅で、2階にもキッチン等があります。

こちらの完成見学会は7月18日(祭日)を予定しております。近々HPやブログ上でご案内させて頂きます(完全予約制)。

何時もこの時期になると過去のこの内容をご紹介しております。今日poruko様からコメント頂き「おおーそういえばこれをご紹介しないと・・・」ということで去年その内容をまとめたブログへのリンクを置いておきます。

天然素材の「緑の家」にお住まいの皆様におかれましては必ずお目を通して下さい。

天然素材の家でない方はスルーして下さいませ。

http://arbre-d.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-a254.html

私事ですが(その話題も多いですが)・・・

拙宅の直ぐ歩いていけるところに「キンタ」という雑穀レストランがあります。

記念日やお祝い事がると必ずそこで夕食を頂くのです。丁寧で素朴な家庭料理とおもてなしは心が温かくなります。

つい先日も行って来ました。

お奨めは3000円のコース料理です(肉魚はほぼ一切使わない)。

もしご興味があれば↓に立ち寄って下さい。

三条で建築中の「上須頃の家」で次の日時に途中見学会(体験会)を行います。これは補助金付の長期優良住宅で定められた事で「構造見学会の義務付け」が定められております。そこで、ただの構造見学会では面白くないので今回は「建て主さんが塗る壁」の途中経過と、実際の漆喰(又は珪藻土)の塗り方を見て頂こうと考えて実施します。

毎年恒例の無塗装の外壁の変化です。軒の出は木の外壁としては最小限度の50cm。材質は日本の杉(赤白)。厚14mm程度です。丸2年経ちました。

良いでしょう。無彩色なシルバーグレーに春の花。本当に花の鮮やかさを引き立てる外壁です。

渡辺邸はお寺でなく豪商であるためか木の屋根です。無論、財力はお寺以上あったのに、瓦でなく木の理由はよくわかりせんので興味ある方はお調べください。

さて、木を屋根に使う事は一世紀前までは極あたりまえでした。そもそも今と違い金属やアスファルトなど大変貴重ですし、製造技術が無かったことが最大の理由でしょうが・・・

この写真はnative dimensionsさんのSさんの撮影です。

この写真はnative dimensionsさんのSさんの撮影です。

築72年で解体が決定した新関小学校(旧新津市)の扉です。

何とも言えない木の表情です。角がとれ丸くなって皺があるご老人の優しさを感じます。木の表面は当初ペンキ塗装がされていたのでしょう。当初は塗り直したのでしょうが、もう数十年くらい塗装はされず時のたつまま。木の魅力はつきない・・・ですね。

そして木の最終段階の色・・・シルバーグレー色。とても落ち着きます。取っ手の真鍮ととても仲の良い感じです。 最近削られた部分は新品色ですね。校長室に入る前にその扉枠に擦るような情景を想像し思わずにんまり。

木は太い方が腐らず丈夫だと考えているあなた。

それは間違いです。雨や水が掛かりやすい部分は薄い木が腐らないのです。 築16~18年くらいのウッドデッキです(2~4年くらいで造っているので)。

築16~18年くらいのウッドデッキです(2~4年くらいで造っているので)。

「ウッドデッキの木はアイアンウッドのようなハードウッド等でないと早く腐りますよ。」と口を酸っぱくして申し上げております。その実例を紹介します。

2010/07/26写真追加しました。

暑いですね。そろそろ築20年ですが、高気密高断熱なので夏が暑いという経験は、エアコン設置されていない竣工後1年までで、今は快適~な室内です。

畳を剥がすと断面が見える。この畳は半分くらい発砲スチロール。

今の季節、日曜日に散歩して町を眺めるとほとんど家の窓は開いています。当たり前ですよね。窓を閉めて入れば暑くなってしまいますから・・・。

でも「緑の家」の窓は閉まっている人も多いでしょう。拙宅も窓が24時間閉まっています。そうですね。エアコンで家中空調しているので窓を開けないのです。

海風が吹くそんな自然豊かな環境(田舎)の中の拙宅でさえ、お風呂やトイレでさえ一年中閉まってます。

2010/07/11誤字脱字が多くありましたので訂正しました。

拙宅の室内の内壁と天井は全て木です。この木の調湿作用に関係なくこれからの時期はいつも24時間エアコンで、気温が下がる明け方でも窓は開けません。それはある科学的理由があるからです。

自然素材は梅雨時にカビが生えると先週記事にしました。ところが石はカビが生えない唯一と言ってもよい自然素材(建築)ですね。苔は生えますがカビはあまり見ません。この写真はその石を積み上げて雨水(半地下水)のタンクをつくりました。今日は大雨で濁りが混じってます。

雨が続くうっとうしい季節・・・それが梅雨です。

梅雨時期には相対湿度があがり気温も高いので「カビ」にとっては天国です。

一方最近の自然素材ブームで家には天然素材が多く使われております。

しかし最近の若い人は「土用干し、虫干し」を知らなく、自然素材に対し間違った認識をしている人が多いようです。

いまから9年ほど前に竣工した家ですが、事務所で打ち合わせしていると毎回話題に上がる家M2ハウス(仕様はSプラン+α)です。ほとんどの方に評判が良いですね。たぶん敷地条件が良く、後ろの山や手前の草木がこの家の雰囲気を盛り上げているのでしょう。また屋根勾配をきつくしている事もその理由です(屋根急勾配は雪下ろしとの関連があるので、降雪地域では十分検討が必要)。

外壁は中霧島壁を当事務所では初めて使いました。理由は、軒の出(屋根の出)のない建物がご希望でかつ、左官壁が好きというご希望で探したところ、この材料なら長期メンテナンス不要で大丈夫だと判断しました。今でも問題ないところを見ると私の判断に間違いはなかったということです。主素材は天然素材の火山灰とセメントです。セメントは元々コンクリートの接着成分としての材料。だから水やお日様、環境の変化にとても強いのです。

外壁は中霧島壁を当事務所では初めて使いました。理由は、軒の出(屋根の出)のない建物がご希望でかつ、左官壁が好きというご希望で探したところ、この材料なら長期メンテナンス不要で大丈夫だと判断しました。今でも問題ないところを見ると私の判断に間違いはなかったということです。主素材は天然素材の火山灰とセメントです。セメントは元々コンクリートの接着成分としての材料。だから水やお日様、環境の変化にとても強いのです。

またこの材料の最大の印象である「色」が天候によって変わります。これは主成分である火山灰がその吸水性による特徴で大きく変わるのです。写真は前日に雨がふった次の日です。まだ日の当らない西側の壁の一部が濡れてオレンジ色が鮮やかに主張してます。この外壁はこの色が一番鮮やかにこの現象がでます。普通雨の日の家の写真はパッとしないのですが、下の雨の日の写真は何とも言えないオーラが出ています。

室内インテリアもデザイナーの夫婦らしく大胆で美しいです。

室内インテリアもデザイナーの夫婦らしく大胆で美しいです。 この構造の梁は対になるようにデザインした自慢の構造です。スパンは6.37m。

この構造の梁は対になるようにデザインした自慢の構造です。スパンは6.37m。

同じ色素材を使っても軒の出を大きく取った下の家ではまた印象が違います。上のM2ハウスでは洋民家風ですが、下のK邸はオーソドックスでこれももまた良い感じです。

うらやましいですね~。海を見ると釣りですね。今はキスですか?取れたてのお刺身はぷりぷり感が違います。うまいですよね。

うらやましいですね~。海を見ると釣りですね。今はキスですか?取れたてのお刺身はぷりぷり感が違います。うまいですよね。

昨日は濁りのない空気に満たされたそんな気配の朝でした。

拙宅のシンボル、「ケヤキ」です。植樹後20年ですからもう青年でしょうか?

拙宅のシンボル、「ケヤキ」です。植樹後20年ですからもう青年でしょうか?

このケヤキくらいですとこれ一本で家族1人+1匹分の酸素を供給してます。そして2人分弱のCO2を吸っています。すごいですね。地球の生物の中でも植物は循環の根幹を担っている生物です。

拙宅みたいに裏山有りの田舎ではケヤキは問題なく植えられますが、ケヤキは大きくなる木ですのでそう簡単に宅地に植える事はできません。しかしこの樹形、害虫の少なさ、特に風と遊ぶ華奢な葉が歌うざわめき音は、他の木にはない優しい響きです。ですのでケヤキはとてもお勧めです。そこでケヤキを植えるなら株立ちを選ぶと良いでしょう。株立ちなら大きくなりにくいので、市街地でもOKです。だだし、葉っぱが多いのには変わりありませんからご近所さんで落ち葉の嫌いな方がいらっしゃるなら少し考えなければなりません。

天然素材や自然素材が好きな方でも落ち葉が嫌いな方多いですよね。私は全く問題ないのですが、コンクリートで閉ざされた土地では循環できないので気になるのでしょう。落ち葉が嫌いな方でも野山へ紅葉を見に行ったりする事はどうしてなんでしょうか?同じ働き終えた葉っぱなのですが・・・。ただ「ご近所さんに迷惑になるから」という理由はよくわかります。

そういえば娘が小さい頃よく落ち葉を集めました。栃の木の葉っぱなどはとても立派だし、定番の紅葉は形が手みたいだし、銀杏のあの黄色は独特です。 理想はそんな木々で家の周囲を満たしたいですね。

先日も書き込みましたが、「家は安全性が何よりも優先される」ということはどの人でも共感して頂ける認識だと思います。安全性があって初めてインテリア、自然素材、性能、設備があるのです。しかしチラシや広告、モデルハウス、ウエブなどには平気で安全性の欠如した写真をよく見ます。

特に最近流行の「梁」が内部に現れているインテリア。その端部にあるべきはずの補強金物がない建物。大変多いです。法では梁の緊結が規定され、その具体的な方法は各種書籍とくに「木造住宅の許容応力度設計」のなかにもきちっと、「全ての梁の端部は羽子板金物などで補強する」と記されています。どういう根拠でそれを省略しているのでしょうか?普段は外れる事はありませんが地震力で横から力が加わった時に、蟻ほぞだけではまず間違いなく蟻部分を破壊する力が働き外れる可能性がとても高いです。阪神淡路大震災で亡くなった人の木造住宅では、この梁が外れた事による圧死も大変多かったです。

「昔からこれで大丈夫」等という返答は構造に無関心の証拠です。必要な物は必要なのです。

中越地震の時に長岡市に建っていた緑の家。差し鴨居もある大きな吹き抜けに計画される「見える梁」でも全く問題なかった。それはクレテック金物でしっかり緊結されているから。

中越地震の時に長岡市に建っていた緑の家。差し鴨居もある大きな吹き抜けに計画される「見える梁」でも全く問題なかった。それはクレテック金物でしっかり緊結されているから。

上からみた写真。吹き抜けにある梁は補強金物が不要なクレテック金物で梁を繋ぐ。矢印の所には普通のプレカットの加工では必ず補強金物が入らなければ、厳密には法律違反となる。

上からみた写真。吹き抜けにある梁は補強金物が不要なクレテック金物で梁を繋ぐ。矢印の所には普通のプレカットの加工では必ず補強金物が入らなければ、厳密には法律違反となる。

当事務所が創立以来クレテック金物に拘る理由がこれ。補強金物を必要無しに木と木を繋ぐ金物。クレテック金物の供給会社さんによると「オーブルさんは県内で一番早く使って頂いた設計事務所の一つ。13年前はほとんど県内では売れていなかった」とおっしゃっている。

玄関ポーチの柱とその根元。この基礎コンクリートは、オーブルのオリジナルデザイン。そしてやっぱり1m基礎(笑)。更にこの柱の根本には見えないように金物が補強されている。この辺が構造優先そしてデザインも大事というバランス感覚。見た目だけでOK、又は構造的裏付け無しというメーカーとは違う姿勢で家を造るお手伝いをする。それとオーブルではタイルよりモルタル仕上げが多い。なぜかモルタル一体感と職人の鏝による優しい素材に惹かれる。

玄関ポーチの柱とその根元。この基礎コンクリートは、オーブルのオリジナルデザイン。そしてやっぱり1m基礎(笑)。更にこの柱の根本には見えないように金物が補強されている。この辺が構造優先そしてデザインも大事というバランス感覚。見た目だけでOK、又は構造的裏付け無しというメーカーとは違う姿勢で家を造るお手伝いをする。それとオーブルではタイルよりモルタル仕上げが多い。なぜかモルタル一体感と職人の鏝による優しい素材に惹かれる。

この家は昨年6月に竣工した「緑の家」です。同じご近所のメンテナンスに伺ったさい、前をとおりかかったら、あまりにも花が綺麗に咲き誇っていたので写しました。すると燕がヒラリヒラリと玄関へ・・・。

昨年竣工した他の「緑の家」でも、山鳩が巣を作ったりしている事の連絡をうけております。なぜか新築後は小鳥が巣を作る事が多いですね。拙宅も「燕」や「雀」が巣を作ってました。真下が汚れる事で嫌う方もいらっしゃいますが、許せる範囲であれば楽しいものです。

さて外壁が無塗装の木の家。そろそろ色が変わり始めました。当初は水が残りやすい板下端から変色(所謂カビと紫外線退色です)が始まります。

私はこれが楽しみですが、世の風潮はこの色の変化がいやだという人の方が多勢を占めます。この家の近所にある、やはり木の外壁を使った家は、全く変化がないのっぺらの黄色の塗装色です。

自然素材とは変化があるから「自然素材」なのです。石のような無機物以外は、写真の木の幹の色のように、紫外線で退色しグレー色にかわる事が自然の中にある本来の有機物の姿です。だからこそ命ある葉っぱの緑色や可憐な花の鮮やかさがよりいっそう際立つのです。「命あるもの=花」と「勤めを終わったもの=木表皮」の役所の違い役割です。

普通の人はこの外観が一番良いというだろう。しかし私は1年後の外壁色方が好き。この揃った木の色は、自然環境(外部)では存在しない色だから、緑や花の色がくすむ。

普通の人はこの外観が一番良いというだろう。しかし私は1年後の外壁色方が好き。この揃った木の色は、自然環境(外部)では存在しない色だから、緑や花の色がくすむ。

無塗装の外壁の木はかんなで仕上げた表面だから意外とつるつるする。この通り太陽光を反射して光っている。 一方で既に色が退色し始めている。そして3年くらいで手前の木の幹と色と同じくなる。

無塗装の外壁の木はかんなで仕上げた表面だから意外とつるつるする。この通り太陽光を反射して光っている。 一方で既に色が退色し始めている。そして3年くらいで手前の木の幹と色と同じくなる。

外壁の所々がグレー色になり始めた。このあたりが少し我慢の時期(私は良いと思うが)。しかしこのグレーだからこそ花や緑が映える。これが「緑の家」ですね。

外壁の所々がグレー色になり始めた。このあたりが少し我慢の時期(私は良いと思うが)。しかしこのグレーだからこそ花や緑が映える。これが「緑の家」ですね。

2010.05.03 薬剤散布で緑字加筆

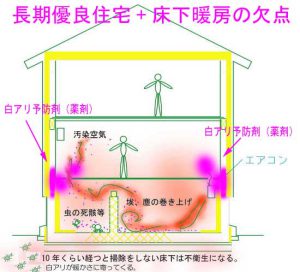

今年度も「木のいえ整備促進事業」とうい補助金事業があります。これは実質、昨年度の長期優良住宅普及促進事業と同じで、長期優良住宅に認定されれば100万~120万の補助金を受ける事ができるという事業です。ところがこの長期優良住宅の認定には「劣化防止等級」が最高になる等級3の劣化防止性能がなければなりません。

この劣化防止等級3では、殆どの木造住宅で白アリ予防剤という殺虫剤のような薬剤を壁の中の木に塗布しなければいけません。すると現場でこの薬剤処理を施すと、通常は外周部の根太や大引という床下にある木材にも吹き付けられます。

この劣化防止等級3では、殆どの木造住宅で白アリ予防剤という殺虫剤のような薬剤を壁の中の木に塗布しなければいけません。すると現場でこの薬剤処理を施すと、通常は外周部の根太や大引という床下にある木材にも吹き付けられます。

そこに床下暖房を施すと木に染みこんだ薬剤が温風によって気化され、居室に温風と共に床下から積極的に取り込まれます。これは10年位前に各地で訴訟にまで発展した○×ソーラーと同じ欠陥(シックハウス)です。床下暖房はすばらしい暖房方式ですが、様々な欠点を持つ諸刃の剣です。

2010.05.03緑字加筆

メイルで「ヒノキ、ヒバ等(ロのaの樹種)を使えば薬剤散布の必要はないのではないか?」と問いあわせがありました。その返答は、

「仰せのとおりその可能性もあります。がしかし現実的には厳しいです。というのは、柱以外の素材もヒノキ、ヒバ等にするのは大変です。柱以外には間柱、筋かい、合板、胴縁があるのですが、合板はすでに薬剤散布(注入)しかありませんし、筋かい、胴縁をわざわざ市販流通されていない材料を使う事で割高になります。ですので筋かい、胴縁をあえてヒノキやヒバを使っているとの話をほとんど聞きません。(一般の建て主さんには樹種の見分けがつきません)更に詳しく言えば、ヒノキ、ヒバでも性能表示のマニュアルでは、芯材がふさわしいとありますが、柱も含め胴縁は普通辺材混入です。芯材だけの胴縁を果たして使っているのとは思えませんし、それは現実的ではありません。よって一般的には薬剤散布が現実的対処です」 芯材の事 参考↓

http://arbre-d.cocolog-nifty.com/blog/2009/07/post-7ac4.html

外断熱を施した家は無論、充填断熱による工法であっても先ほどの室内への薬剤の侵入は確実に起こると予想されます。かといって勝手に現場で薬剤散布を中止すると長期優良住宅にはなりません。長期優良住宅にならなければ、補助金を受けれませんし、もしこの事を伏せて補助金を受ければ、大きなペナルティーが建て主さんと施工者に課せられます。補助金=税金なので、故意の補助金の不正取得には大きな罰則があります。

長期優良住宅以外は、平成13年度から白アリ予防剤散布をしなくても新潟県では一般的に行われる通気工法だけでも一定の防腐防蟻効果があると国(公庫)が認めてます。しかし、一定の効果だけでは長期間の防腐防蟻効果を求めた劣化等級3を満たせないので、防腐防蟻剤を塗布する決まりができました。

どんなに建設会社が「この家は劣化の耐久性がある」といっても、国等が認定しなければ全く意味がないばかりか、実際の性能も疑わしいものです。

ですから長期優良住宅に安易に床下暖房(スラブヒーターも同様)を施すと、シックハウスになる可能性が高くなり、欠点となります。

さて、

オーブルデザインでは事務所設立時の13年まえからこの薬剤塗布に疑問を感じ塗布を一切行わずに全ての家造りをしてます。また当然この薬剤を使わない標準仕様の家造りで長期優良住宅を取得しております。その秘密(もっぱら公開宣伝してますが)は1m基礎にあります。こんなに良い基礎なのにどうして皆さん(建て主さんも建設会社さんも)が「緑の家」をまねてのように基礎1mをにしないかとても不思議でなりません。

三条市の旧大通り近くにある建物です。窓の中をよく見るとわかりますがこの建物は土蔵造りです。土蔵の外壁である漆喰壁はその漆喰内部の土壁が湿気で脆くなるので数十年に一回塗り直しが必要です。そこで最近の土蔵はメンテナンスを減らす意味で漆喰壁を覆うように木の外壁を貼ります。昔ながらの白い漆喰の土蔵は見なくなりつつあります。

この木の外壁は杉の無塗装です。約30年から40年経過してしていると思いますが、まだまだ十分美しく、もう20年くらいはいけるのではないでしょうか?このように上に屋根があるだけで木の外壁はよく持ちます。この外壁を留めている釘は鉄ですが、この釘が先にだめになるでしょう。

そして驚くべきは、窓の上の庇が木だけで出来ています。デザインも美しく、見事にこの倉にマッチしてます。さすが昔の大工さんは、木をどこにどのように使ったら良いかよく心得てますし、美的センスも持ち合わせています。

この木だけで造った庇は上屋根に守られ、こちらも機能上全く問題ありません。木は屋根があれば、無塗装であっても非常に腐りにくい素材です(但し新潟県平野部は西側は季節風があるので寿命は25年から35年)。

しかし屋根がなければあっという間に腐り土に帰ろうとします。この庇だけを見ると杉をウッドデッキの床に使っても腐りにくいのではないかと考えてしまいますが、これは間違いです。水がかかりにくく、仮に掛かっても屋根のように斜めで直ぐに水が切れる事が重要なのです。

ずいぶん前から何回か(1 、2 、3 )申し上げておりますが、

最近の設計者は屋根の出がない家(軒の出の無い家)をよく設計します。流行の軒の出のない家に木の外壁は避けなければなりません。例え防腐オイルなどが塗ってあっても、あまり意味はありません。屋根の下の木に比べ寿命は1/2以下でしょう。特にエコや自然を大事にと御旗を掲げたのに、自然素材の代表である木を雨ざらしで使っては全く逆効果で自然素材の浪費となります。