昨日長野県諏訪郡原村で建築中の「緑の家」に配筋検査2回目に伺ってきた。現場付近の家の殆どでは、敷地を平らにしそこに建築しているが、写真のとおり斜面をそのまま活かした計画にしているために、基礎形態は複雑になるが自然との一体感は確実に高い。斜面と言えば・・・

続きを読む

昨日長野県諏訪郡原村で建築中の「緑の家」に配筋検査2回目に伺ってきた。現場付近の家の殆どでは、敷地を平らにしそこに建築しているが、写真のとおり斜面をそのまま活かした計画にしているために、基礎形態は複雑になるが自然との一体感は確実に高い。斜面と言えば・・・

続きを読む

昨日急遽事務所から300km離れた長野県諏訪郡原村に新築中の「原村の家」の現場に向かった。その前日の夕方に連絡を頂き根切り底を見ることができる日が、昨日しかないとのことだったので、急ではあったが都合をつけて車を走らせた。

続きを読むあぁー 先週は県外も含めドタバタしておりアップ順番が逆になってしまった。本来コンクリート打ち込み前の記事なので5日間放置してアップロードし忘れたので今日アップする。

先日配筋検査を行なった井岡の家で2回目の型枠・配筋検査へ伺った(4月14日)。

続きを読む

20年ほど前は住宅を建築する半数以上の人がお世話になった住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)であるが、近年はフラット35S等の特別な金利設定を望む方だけとなっている。しかし実質国が監修しているといって良いマニュアルはこれしかない。

続きを読む

清五郎の家の地盤改良が先頃行われた。鳥屋野潟のほとりであるこの場所は地盤はよいはずもない・・・が、意外と支持層は地面から5、6mにある。これは海抜面に近いことで浅い位置で砂質がでやすいため。一方事務所のある三条では10mでも砂質にはならない。

続きを読む

「緑の家」が最も自慢できる事に、25年間全棟に採用している高基礎がある。

先回もオンライン講習会の録画をみていて、まさしくそう思った。

続きを読む

外気温4度と山ではスキー場がもう白い・・・そんな冷たい日に打込み前の配筋チェックに伺って来た。結果はほぼ良かったが一部立ち上がりで150mm必要な巾の所、145mmの箇所が複数有りこの是正を指示してきた。

続きを読む

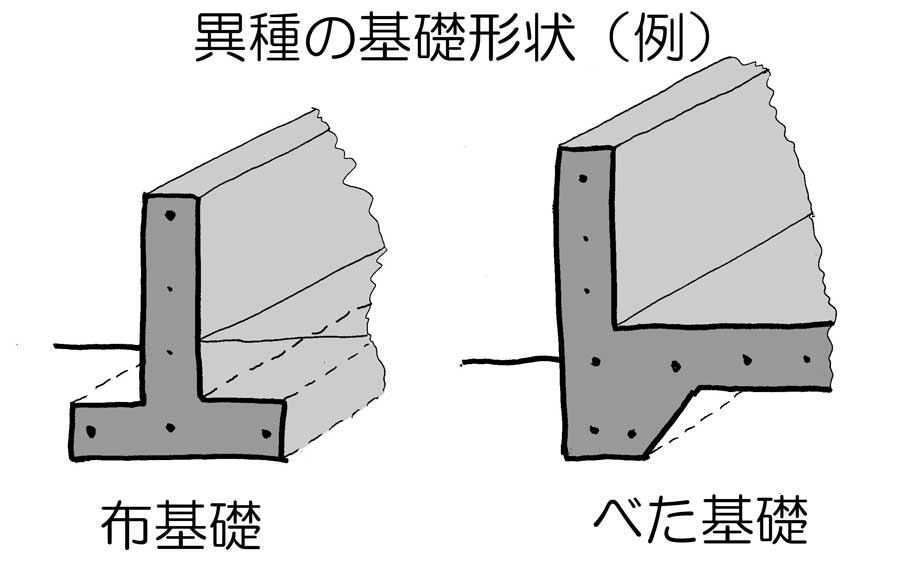

過去2度取り上げた話題であるが・・・

日経ホームビルダー9月号に掲載されていた「住宅でベタ基礎と布基礎の混合はOK」との文面をみてようやく決着か・・・と思い、まずは新潟県の代表的確認申請審査機関である新潟住宅センターさんと全国規模で確認申請を審査する日本ERI新潟支店さんに電話にて伺ってみた。

このブログを読んでいらっしゃる方は、「緑の家」ではリフォーム・リノベーションがないと思われるだろう。

そう・・・そのとおりで、私は積極的にリフォーム・リノベーションを薦めていない。理由は簡単で、耐震性の確保がとても難しいから。断熱気密は大概問題ないが耐震性がNGなのだ。

このブログを読んでいらっしゃる方は、「緑の家」ではリフォーム・リノベーションがないと思われるだろう。

そう・・・そのとおりで、私は積極的にリフォーム・リノベーションを薦めていない。理由は簡単で、耐震性の確保がとても難しいから。断熱気密は大概問題ないが耐震性がNGなのだ。

このブログを読んでいらっしゃる方は、「緑の家」ではリフォーム・リノベーションがないと思われるだろう。

そう・・・そのとおりで、私は積極的にリフォーム・リノベーションを薦めていない。理由は簡単で、耐震性の確保がとても難しいから。断熱気密は大概問題ないが耐震性がNGなのだ。

2022年 緑字加筆(実測データを載せた)

床下エアコン暖房には欠かせない基礎断熱工法。最近のベタ基礎断熱設計に変化が表われてきたようだ。

22年以上前から読んでいるこの季刊誌。このブログでも何回か紹介しているダウ化工さんの「熱と環境」である。その2019年冬号は「床断熱と基礎断熱」の特集である。ところでダウ化工さんは令和と同時に「デュポン・スタイロ株式会社」になったとのこと。益々建築業界に強い影響を与えそうな建材会社さんになる。

秋晴れに乾いた風・・・昨日笹越橋の家のコンクリート打ち込みがあった。 続きを読む

上のとおり昨日のヤフーニュースで

ペットボトルを食べるバクテリアを世界でする初めて見つけた!との記事があった。↓

大野町の家は工事が終盤。完成日時も決まり完成検査をかねて見学会を行う。予定日は6月22日、23日。超高断熱UA値0.21w/m2kの「緑の家」Aグレードの家を見に来てほしい。後ほどブログで案内する予定。

「緑の家」では木造軸組工法が99%を占めるが、そのうちの98%がHSS金物を採用している。そのHSS金物とコンクリートの基礎を連結させるのが、写真の黒い棒で隠されたM16アンカーボルトである。

9年前に書いた下のブログ

蓮潟の家の構造加工図をチェックしていて通し柱の種類が長期優良住宅に合致しているか、その根拠を改めて確認したかったので過去のブログをみた。

大野町の家の基礎は深基礎、高基礎のランクAの仕様(巾180mm)で外貼り断熱の基礎である。 続きを読む

超高断熱高気密の長期優良住宅の認定を積雪2.5mで耐震等級3を取得した長岡の家・・・。その基礎工事が終わった。

この写真から凄い事がわかる・・・。

今月の始めに「確信!今のところ断熱材は0~50㎜まで。」を掲載して数件の助言やコメントを頂いた。ありがたい事である。

皆さんのご意見・指摘を伺い少し丁寧にまとめたいと考えている。

耐雪1.5mで耐震等級3を取得し、Ua値は0.23w/m2KでZEHの補助を受ける上山の家。

本格的な土間キッチンを持つその特徴的な基礎が目視出来るようになった。

地盤改良を終え現在基礎の配筋を行っている堺市の家に配筋検査に伺う予定。現在は搭乗ロビーで待っているところ。 続きを読む

まだ寒いこの時期、コンクリート打設後に注意しなければならないことは・・・

養生温度の維持。

つまりコンクリートがまだ固まらない(概ね3日間)頃は特に氷点下になることで、コンクリート内の水分が凍ってコンクリートが凍み豆腐のように空隙だらけになり脆くなる事を避けなければならない。そのため時には暖房機械でコンクリートを暖める必要がある。 続きを読む