本日熊本市で地鎮祭が執りおこなわれた。昨日打ち合わせを兼ね熊本県に入り、プレカット、基礎、サッシ、設備全般の打ち合わせを行った。

続きを読む

5月15日は三条祭り。八幡様の中心ににぎわう恒例の行事。COVID19も完全に忘れ去られ5年前に戻っていた・・・と思ったが「てきや」さんの数がやはり元に戻ることはなかった。

続きを読む

国総研とは「国土交通省国土技術政策総合研究所」の略である。そこがユーチューブで様々な動画を公開している。最初に申し上げたいのだが、本来ならユーチューブという外国の会社が運営するプラットフォームではなくて、国産のプラットフォームがあってそこに上げてほしいな・・・と思っている。なぜ日本には動画のプラットフォームが育たないのだろうか※。ニコニコ動画等がもっと広く伝わればよいのかなとも考える(一応株主を辿ると三菱UFJ銀行となる)。

※パソコン、スマートフォンの基本OSとは違い、情報をダイレクトに伝えるプラットフォームだから海外既定での検閲に近いことがあってはならない。

最近お外で好んで肉料理を食べることが少なくなったけれど、近所のベアベアさんのこの肉料理は大好きである。名前は・・・確か・・・あぁ思い出せないし検索しても出てこない・・・おっ「コンフィ」だ。

続きを読む

上は一昨日「本所リバーサイドの家」の現場チェックに伺った時の写真。昨今の屋根材で最も人気があるのはこのガルバニューム鋼板(現況は実質SGL)であるが、新潟県はもう40年以上前からガルバニューム鋼板の屋根が一般的につかわれてきた。しかし新潟市では海岸に近いこともあり、上の写真でわかるとおり特にこの本所地区の屋根は、そのほとんど、というより見えるすべてが瓦屋根であった。

続きを読む

先回の事象がおきて過去4年間に同型の換気扇を天井に設置した複数の「緑の家」のオーナーさんに連絡したところ・・・

続きを読む

連休中はotomo vie centの奉仕作業で過ごすことがここ数年の決まり事。そういえばこの5月の連休中は20年以上ほとんどが遠くに出かけることもない過ごし方をしている。

続きを読む2024.05.03緑字加筆

ご存じだと思うが、電気代の再エネ賦課金が今月から2円/kwhアップし、来月からは電気代が一律3円/kwhアップし、合計5円/kwhアップする。私と法人で東北電力さんと5契約あり、その使用電力量は大きいので影響は甚大で他人ごとではない。特に再エネ賦課金(いわゆる太陽光発電に伴う負担金)は直接の恩恵(自身でFITを利用している)を受けていないと腹が立つくらいだと思う。

続きを読む換気機器の選定について以前から「換気は難しい」と伝えてきたが、やはり30年近く換気に携わっても難しいと思う。特にダクトを使った第一種機械換気は難しいと実務者として純粋に感じる。今回の記事は一般読者さんにはわかりにくいかもしれないが、様々な意味で換気は難しい。

続きを読む

デシカのある美幸町の家はこの2月に完成しているが、当時冬でまだ雪もちらついていたため、外構工事は春に持ち越されて、建物の引き渡しのみ行われた。そして今日外構工事も一通りおわり最後の形をつくる植樹のため現地確認に伺った。

続きを読む

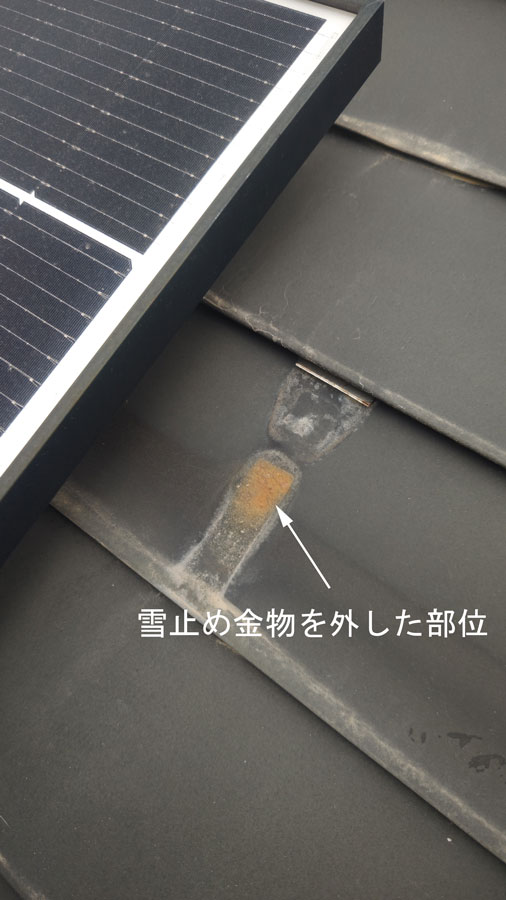

先日ご紹介した新潟で標準的につかわれる雪止め金物を10年設置してそれを外した後に残った錆の跡。実は太陽光発電パネルを設置するときに使われる金物と同じ素材のどぶ付け亜鉛メッキである。今までこの現象を知らなかったのは、雪止め金物を外すことは30年以上経た葺き替え以外なかったため。

続きを読む

先日10年メンテナンスに伺って、今日追加調査に伺った「緑の家」でのオーナーさんとの会話。

「ご近所さんでうちよりも後に作ったウッドデッキが腐ったので取り壊している家があるが、うちのウッドデッキは腐らないでよかった」

と伺った。

続きを読む

まず最初にお詫びと訂正だが、先日ご案内したキッチンタイル(ミスティーパレット)は磁器ではなく陶器製だったのでお詫びする。

その代替え品となる汎用の150角タイルを探していたがないのであきらめて、キッチンタイル壁の標準仕様として他の素材を探したが、はやりピンとこない。また内装制限の緩和を受けるための「特定不燃材」としてキッチンボードが通常使用できない。そのことも悩んでいた。

2024.04.17修正。磁器タイルではなく陶器質タイルの間違いでした。お詫びして修正します。

本日竣工後13年経た「緑の家」に10年目メンテナンスでお伺いしてきた。

続きを読む

昨日1年メンテナンスで井岡の家に伺った。

続きを読む

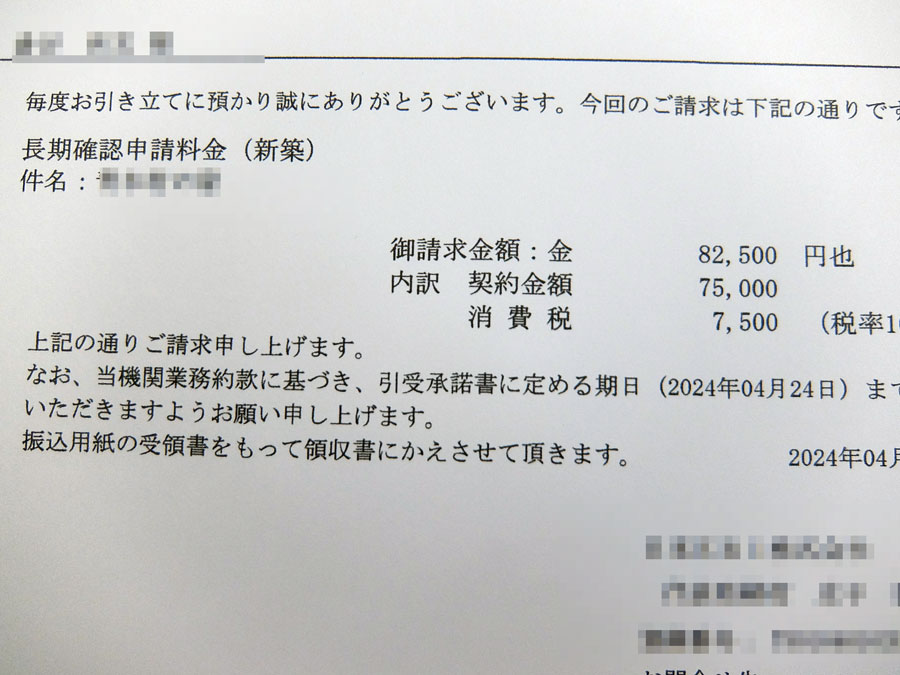

「緑の家」のほとんどの家で「長期優良住宅」等の国からの評価をもらうが、その際かかるのが審査手数料。この4月からの急激に上がった審査機関もあり予想通りとはいえ驚く。

続きを読む昨日は制振装置の導入は難しくまずは耐震等級3を余裕をもって計画するとの内容だったが、実は13年前にすでに「緑の家」は制振装置を組み入れている家がある。それが上の「緑の家」である。

続きを読む上は2年ほど前にアップしたブログである。その時に制振装置(制震としないのは、地震による振れを防止するだけでなくそもそも風による振れ防止としての制振装置が開発されているから)について少しふれた。今も変わっていないこの考えは最近の住宅系専門雑誌にもそのようにとらえている考えも多くなったので、当時としては尖った上の意見はやはり時が証明してくれたと思う。それが・・・

続きを読む

先日本所リバーサイドの基礎の配筋検査に伺った。いつもの「緑の家」のフラットべた基礎でとてもシンプルな配筋であるため、よほどのことがなければ短時間で検査は終わる(概ね1時間)。

続きを読む

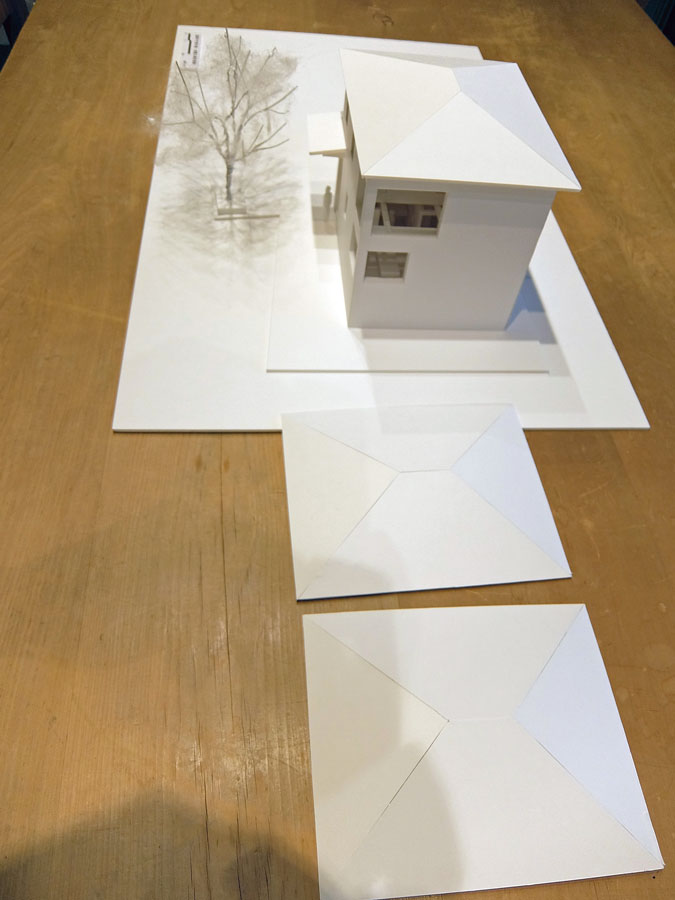

長岡市に計画中の長岡千代栄町の家の模型ができた。市街化調整区域になっている土地なのでこれから各申請を行う必要があるが完成形がみえ目標も定まる。性能は旧長岡市内であるためいつもように耐雪2.5mで耐震等級3を計画している。地震地域係数も0.9ではなく1.0として余裕を持たせている。豪雪地では超高断熱性能の充実よりも耐雪性能のほうが重要となることが多い。それでもUa値は0.26w/m2kを目標としたいが、サッシの性能いかんだろう。

続きを読む

今年の元旦に石川県能登半島を中心とした地震があった時は、真っ先に思い浮かんだのがこちらの現場。ほぼ被害もなく一年を経過してようやく中間気密測定にこぎつけた。

続きを読む

otomo vie centの裏山には戦後植林された沢山の杉が植えられている。その杉から今年は昨年の過酷な夏だったせいかさらに大量の葉粉が飛散している。上の写真は飛散後に漂う黄色い霧のような花粉。

続きを読む

美幸町の家に設置されたデシカについて1月18日に問題があったことを覚えている方もいらっしゃると思うが、そのデシカは試験運用中の1月13日と14日に違う問題もあり、そのことをダイキンさんとやりとりしていたが、ようやく納得できる回答を得られた。

続きを読む

こちらの本所リバーサイドの家はBグレードの仕様でUA値は0.26w/m2kで最高等級7を長期優良住宅を取得し当然G3基準内で高い断熱性能である。

地盤調査で孔内水位が0.5mとあり、その確からしさが持ち越しとなっていたが、本日地盤改良を行ないその際に空堀を行なって頂きその穴から本当に水でみたされた粘土層があるのかを確かめると・・・

続きを読む

「緑の家」では設立当初から土台は集成材である。当初は米ヒバだったが、近年はヒノキの集成材である。この変移はこちらの2016年のブログにあるが、簡単に述べると土台への柱と座金をめり込みが原因である。これを聞いてわからない人は木造の構造を知らないと思っても良いほど基本中の強度の事。

続きを読む

シロアリは殆どの方が嫌いな虫だと思うし、出来れば出会いたくないと考える人が大多数だと思う。その嫌われ者の白アリの中でもヤマトシロアリであればまだかわいい虫であり食害も穏やかである。

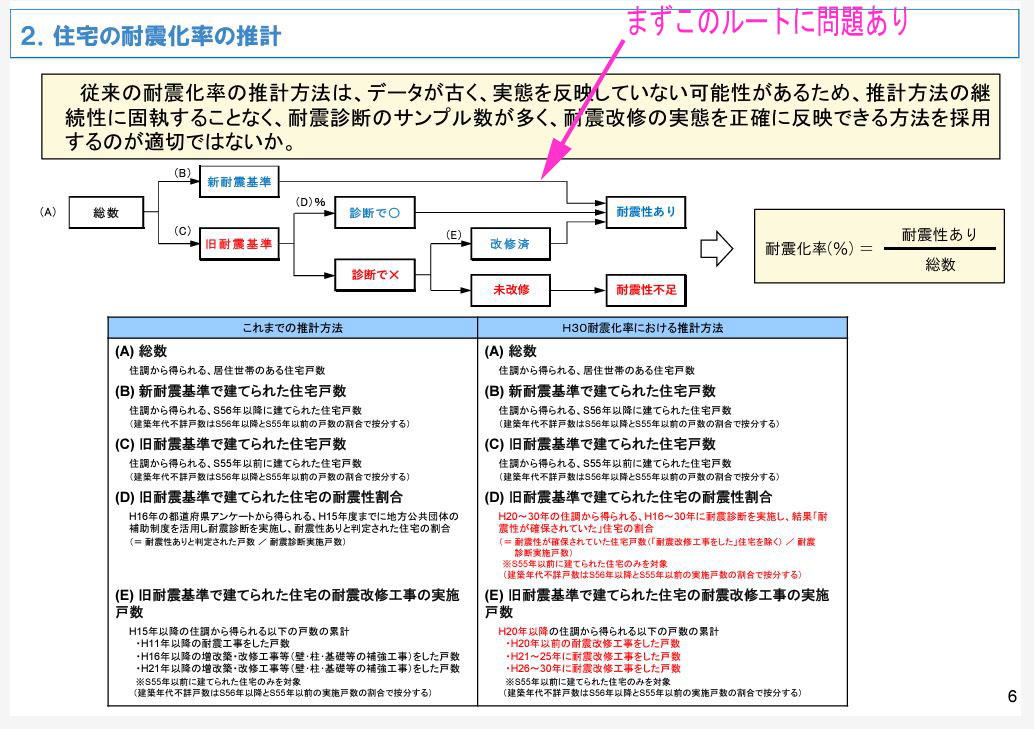

続きを読む新潟県における大地震の想定⑧では「耐震化率の定義がおかしい」とと投稿したのに、⑨では新潟県における大地震の想定⑨では「耐震化の定義を理解する」とあるのはおかしいだろうと思う人がいるはず。私もそう思うがこれには少し理由がある。

続きを読む題名変更しました。

新潟県での耐震化率は全国平均並みの令和2年で89%を超えたとのこと。えっホントに・・・そんなに耐震化率って高いの?。

最近目に付く「耐震化率」。耐震化率とはなんぞや?と思い検索すると上の国交省のHPにあるこれが耐震化率の定義らしい。

続きを読む