こちらは昨年に「その1」をご案内したがその続報。その1では給気量の測定がいまいちだったとあるが、今回は特にその記述がないので安心できる。これら実際の給気量測定は20~30年以上前にも学会で確か発表されているが、時代は変わりもう一度おさらいするのもよいので取り上げる。

続きを読む

こちらは昨年に「その1」をご案内したがその続報。その1では給気量の測定がいまいちだったとあるが、今回は特にその記述がないので安心できる。これら実際の給気量測定は20~30年以上前にも学会で確か発表されているが、時代は変わりもう一度おさらいするのもよいので取り上げる。

続きを読む

こちらは実務的な内容ですぐにでも参考になる報告である。建て主さん(エンドユーザーさん)には軒裏換気口や通気層、屋根通気層の話は難しいかもしれないが、耐久性にかかわるこの部位は関係者ならとても興味がわく話題である。

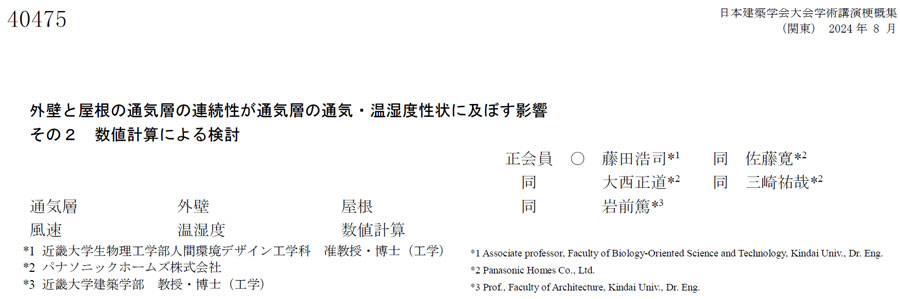

続きを読む先ほどダイキンさんのエアコンの設定温度のことを挙げたが、やはり湿度を無視した冷房室温28度(設定でも室温でもよいが)との指標では現在の露点が上昇している気候条件ではだめだろうという論文を紹介する。

今回の紹介は論文というより統計した情報提供と受け取れる梗概である。

続きを読む最近コメントで頂いた質問が私のツボにはまって長文でお答えした。実はこのことはいつも頭にありいつかもっと解説したかったのであるから、ご質問頂いた方には感謝である。

続きを読む

昨日、一昨日とここの研究室での内容にハマったといったが、その最もハマった論文がこちらである。よって2023年と昨年の梗概集からであるがご紹介したいと思う。きっとカビ、リノベーションに興味がある人はハマると思う。

続きを読む

国総研とは「国土交通省国土技術政策総合研究所」の略である。そこがユーチューブで様々な動画を公開している。最初に申し上げたいのだが、本来ならユーチューブという外国の会社が運営するプラットフォームではなくて、国産のプラットフォームがあってそこに上げてほしいな・・・と思っている。なぜ日本には動画のプラットフォームが育たないのだろうか※。ニコニコ動画等がもっと広く伝わればよいのかなとも考える(一応株主を辿ると三菱UFJ銀行となる)。

※パソコン、スマートフォンの基本OSとは違い、情報をダイレクトに伝えるプラットフォームだから海外既定での検閲に近いことがあってはならない。

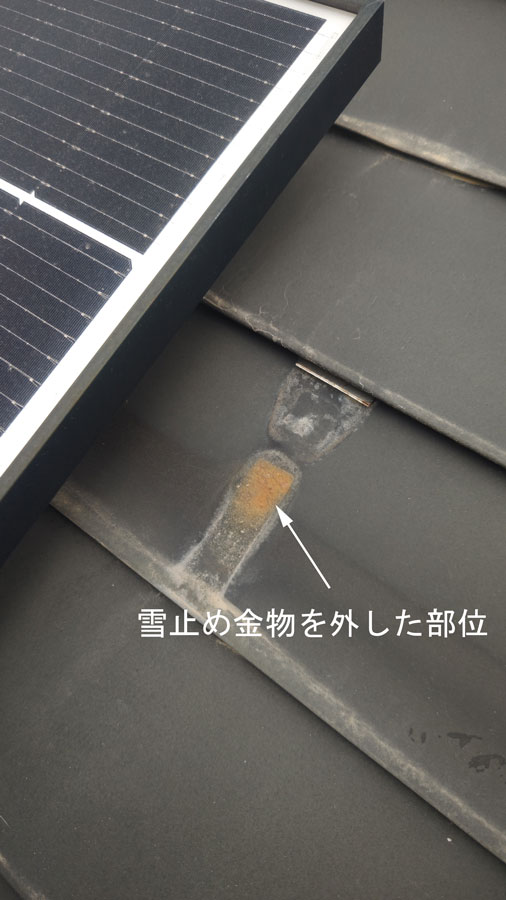

先日ご紹介した新潟で標準的につかわれる雪止め金物を10年設置してそれを外した後に残った錆の跡。実は太陽光発電パネルを設置するときに使われる金物と同じ素材のどぶ付け亜鉛メッキである。今までこの現象を知らなかったのは、雪止め金物を外すことは30年以上経た葺き替え以外なかったため。

続きを読む

昨日1年メンテナンスで井岡の家に伺った。

続きを読む昨日は制振装置の導入は難しくまずは耐震等級3を余裕をもって計画するとの内容だったが、実は13年前にすでに「緑の家」は制振装置を組み入れている家がある。それが上の「緑の家」である。

続きを読む上は2年ほど前にアップしたブログである。その時に制振装置(制震としないのは、地震による振れを防止するだけでなくそもそも風による振れ防止としての制振装置が開発されているから)について少しふれた。今も変わっていないこの考えは最近の住宅系専門雑誌にもそのようにとらえている考えも多くなったので、当時としては尖った上の意見はやはり時が証明してくれたと思う。それが・・・

続きを読む

先日本所リバーサイドの基礎の配筋検査に伺った。いつもの「緑の家」のフラットべた基礎でとてもシンプルな配筋であるため、よほどのことがなければ短時間で検査は終わる(概ね1時間)。

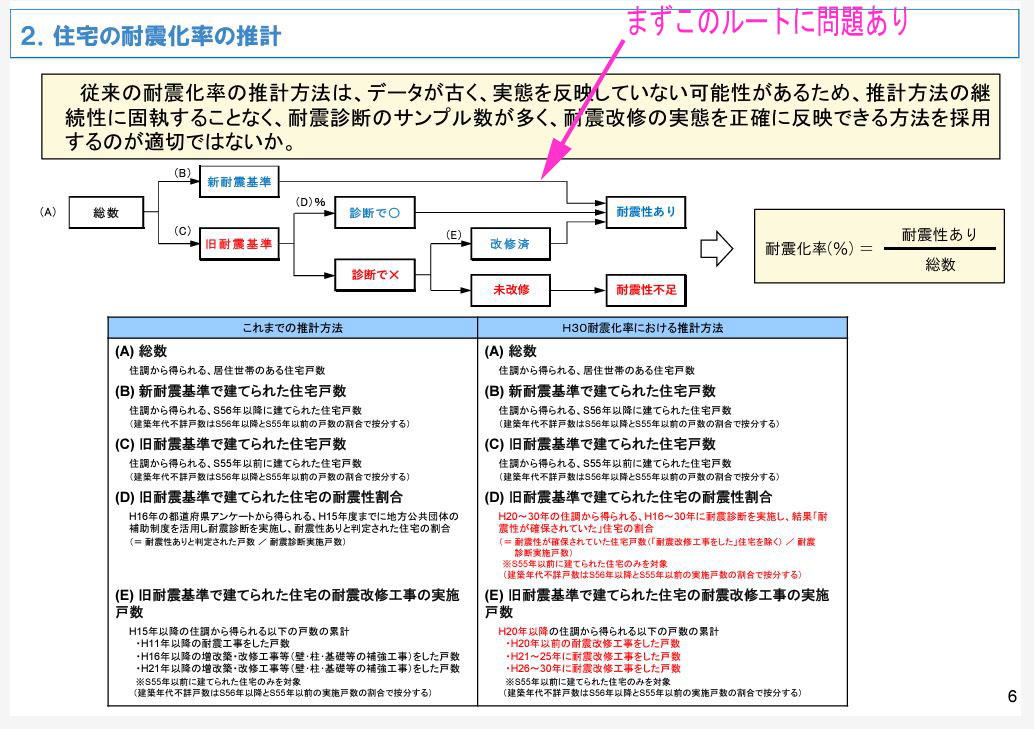

続きを読む新潟県における大地震の想定⑧では「耐震化率の定義がおかしい」とと投稿したのに、⑨では新潟県における大地震の想定⑨では「耐震化の定義を理解する」とあるのはおかしいだろうと思う人がいるはず。私もそう思うがこれには少し理由がある。

続きを読む題名変更しました。

新潟県での耐震化率は全国平均並みの令和2年で89%を超えたとのこと。えっホントに・・・そんなに耐震化率って高いの?。

最近目に付く「耐震化率」。耐震化率とはなんぞや?と思い検索すると上の国交省のHPにあるこれが耐震化率の定義らしい。

続きを読む

先回・・・「緑の家」のホームページやブログ自慢は、とにかく情報を削除しないといことに尽きる。1999年から25年間のネットに上げた情報は可能な限りすべて公開している。・・・と書いた。皆さんも思い当たる事があると思う。

続きを読む

「緑の家」のホームページやブログ自慢は、とにかく情報を削除しないといことに尽きる。1999年から25年間のネットに上げた情報は可能な限りすべて公開している。その中でオーブルデザインでは動画の情報が極端に少ない。これには理由がある。

続きを読む私は18才で運転免許を取得してから今日までの大凡40年間に数回だと思うがアクセルとブレーキの踏み間違いをしたことがある。

続きを読む

当事務所の説明用に作られたモックアップに貼られた透湿防水シートのアウトール。この地震で事務所の本棚が3つ倒れ壊れた時に巻き込まれたのを機に、処分することになった。

続きを読む近年は、様々な情報が簡単に入るためその情報を厳選すればそれはまるで自身で体験したことのように想像できる。今回はこの令和6年能登半島地震でも様々な情報が発信されている。今回気になったのが下のリンク・・・

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02706/011800051/?n_cid=nbpnxt_mled_km

続きを読む

今年は住宅関連の補助金事業が多く行われたが、上の画像のとおり、大手建築系メーカーで偽装書類がつくられこの度発覚した。リノベーションやリフォームでは誰もが知るとても有名なメーカーである。

続きを読むまず単語の統一から。以前は防風透湿防水シートと呼んでいたが、JIS規格の呼び名に合わせて防風透湿防水シート→透湿防止シートとする。GWに接して使う場合は防風性が大変重要だけれども、「緑の家」みたいに樹脂製板状の断熱材の場合は、防風性の必要は無いので、今後は透湿防水シートとする。

続きを読む雪国では積雪時に地震が来ることをどのように考えるかは、耐震性を語る上で重要なファクターである。

11月1日のブログで同じ耐震等級3で公的評価を取得しても、設計者によって耐震性は変わると「その1」では申し上げた。読者さんの中には、耐震等級3なら大丈夫と思っているかもしれないが、設定条件をかえることでその評価の中身は違うことが理解できたと思う。それはその1で紹介した地震の地域係数だったり、以前申し上げた設計積雪量、そしてまだご紹介していない積雪時の地震が来たときの荷重の係数がある。そこでこの「その2」ではこの地震時の雪の荷重係数について触れたい。

続きを読む

電気配線は住宅建築ではほぼ100%必要な設備で、この室内配線はVVFというケーブルで施設されることが99%。しかし随分前から言われているが、このVVFケーブルの設計上の耐用年数は屋内の標準使用で20年から30年とのこと。30年経つと、シースケースの劣化で絶縁が低下し、最悪火災の原因になる。

続きを読む

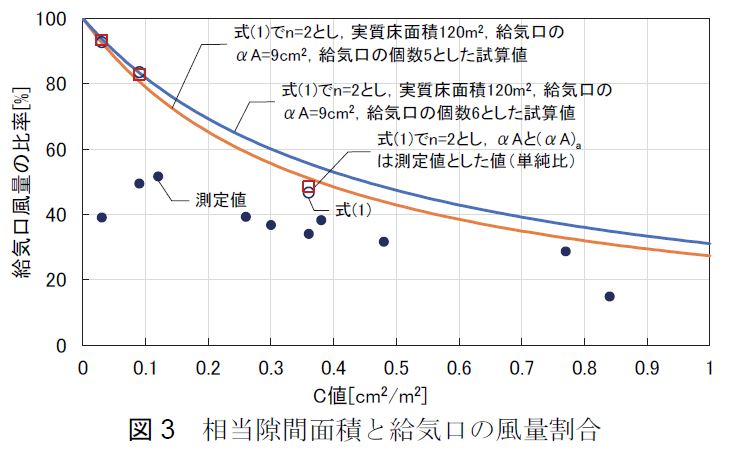

ようやく少し余裕が出来たので再び2023年の建築学会梗概集から興味深い論文を取り上げてみる。その②は上のグラフで、第三種換気の実際の給気口から入る新鮮空気の割合である(実測値と計算値)。

続きを読む

以前ご紹介したある大手ハウスメーカーの外壁下地施工中の写真。白矢印で木材の色が違っているのは、矢印から下の茶色っぽいところが加圧防腐防蟻処理材を使っているからである。

続きを読む昔から「過酷事故や大災害時には子供や妊婦・老人を優先して避難させる」その理由がわからなくいつも考えていた。しかしあるときにはっきりとわかった。

続きを読む