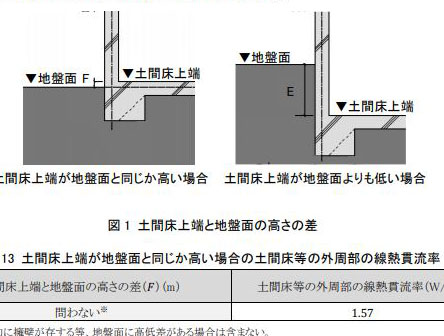

基礎断熱の熱損失評価が約7倍悪くなった・・・が特に何か支障があるかというと・・・実務に影響はほとんどない。評価が変わっただけある。一方既に住んでいらっしゃる建て主さんにおいては全く変わりないという事になるだろう。

続きを読む「 超高断熱、無暖房、パッシブ、Q1、気密 」一覧

大変な疑問・・・基礎断熱の熱損失 その2

4月01日に一部修正

「憤慨」・・・

この意味は、研究者さんと大手メーカーの方ばかり向く官僚(国交省)さんに対してである。

続きを読む地盤改良と断熱材

清五郎の家の地盤改良が先頃行われた。鳥屋野潟のほとりであるこの場所は地盤はよいはずもない・・・が、意外と支持層は地面から5、6mにある。これは海抜面に近いことで浅い位置で砂質がでやすいため。一方事務所のある三条では10mでも砂質にはならない。

続きを読む

少し怒りを覚えた・・・

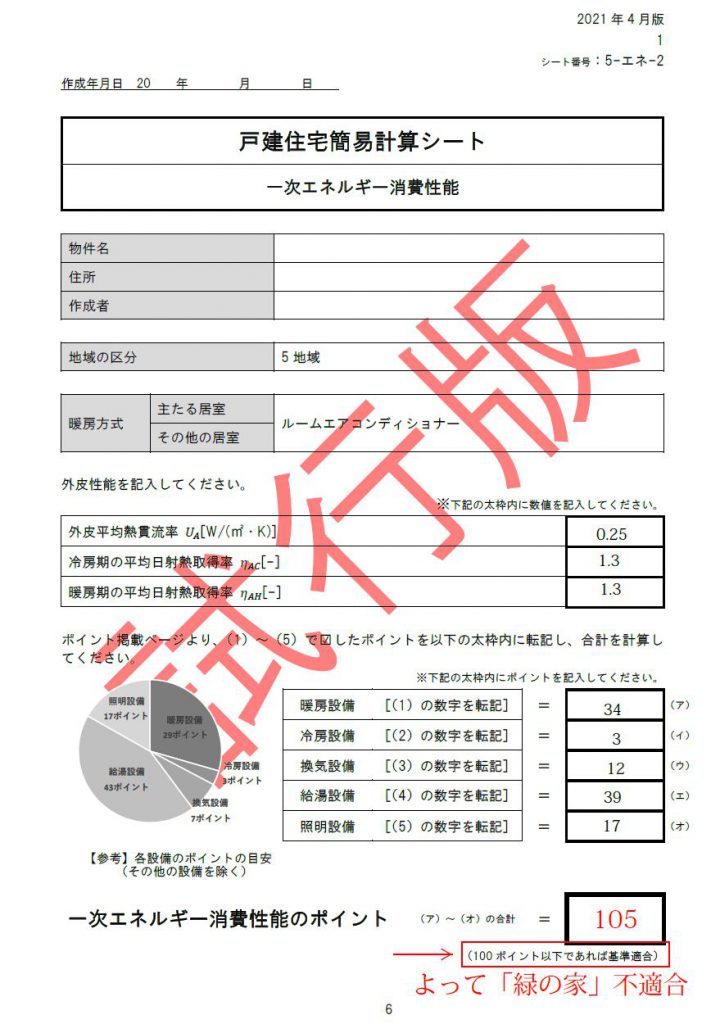

「緑の家」がギリギリ基準内とは?

建て主さんの中でも知っている人が少ない令和3年のこの4月から行われる省エネ説明義務化。住宅を新築するにあたり省エネ法の基準値内なのか、それとも基準から外れた熱の逃げやすい建物なのかをあらかじめ説明する法律である。

この基準値の計算を行うと・・・UA値0.27w/m2kという超高断熱の「緑の家」Bグレードがギリギリでしか満足しない結果になる(試行版)。そんな事って・・・あり?

無暖房で朝19度、昼25度。榛名の家での冬

今日群馬県高崎市の榛名の家の2ヶ月点検に伺ってきた。

榛名の家では今冬は無暖房で過ごしているとのこと。無暖房とは床下エアコンは無論、他の暖房器を一切使用していない状態である。無暖房の状況で氷点下に冷え込んだ日でも明け方の室温は19度とのこと。当然日中は25度まであがり、我慢無しで暖房器具は一切不要の生活。

続きを読む「緑の家」Asグレードは性能過多か・・・今も10年先の超高断熱基準。

13年前、「緑の家」ではUA値が0.29W/m2K(旧Q値0.99)以下の超高断熱住宅の標準化を2008年に宣言している。これは「緑の家」が概ね10年後の高断熱基準を考えてつくられており、決して今現在の高断熱基準や光熱費を考えているわけではない。

続きを読むお風呂場の溺死の原因はヒートショックではない・・・か。

今から6年以上前に入浴関連事故の調査が行われている。このころから冬季のお風呂場での事故が注目を集めるようになった。しかし報道ではまだまだ詳しい内容を伝えていない。またデータをありのまま受け取ると違った見方もある事を紹介したい。

続きを読む付加断熱と金塚の家でみる 断熱材の事

先週金塚の家内部耐力壁のチェックに伺ってきた。

外部防水チェックも同時に行えれば効率が良いのであるが、内部の耐力壁が見えなくなるとのことで、そのためだけに片道90kmの雪道を往復する。

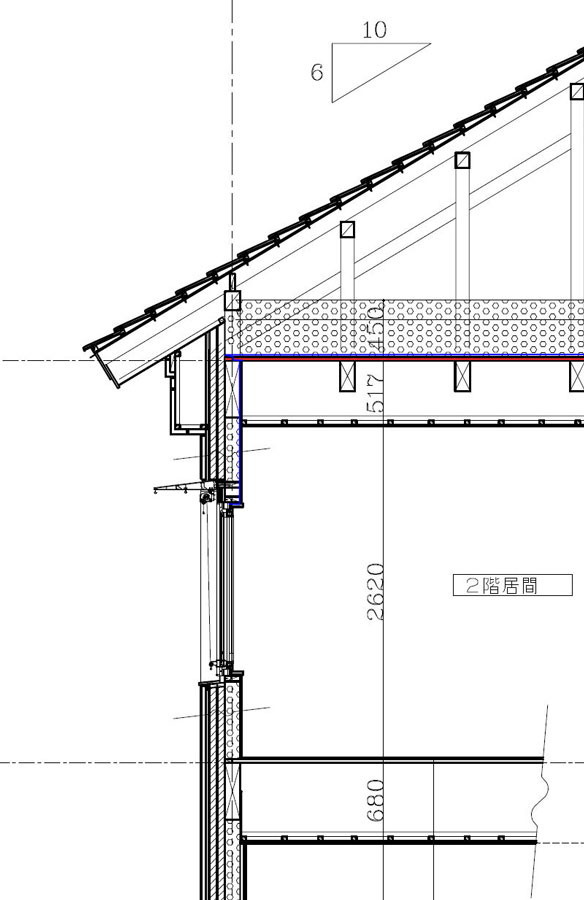

厚物構造用合板の勾配天井は危険かも。 補足編

前回の内容では一般ユーザーさんでは図もなくわかり難かったであろう。補足では図を紹介する。上は厚物合板を貼ったときに最も無難な構成で設計した図である。

続きを読む厚物構造用合板の勾配天井は危険かも。

2023年08月23日気密シートからの湿気流入の写真を更新

先日「プラスチック系付加断熱と内部結露」とのブログを2つアップしたが、高断熱高気密が得意な会社は構造用合板の耐力壁をさけ、新建材合板(ダイライトやモイス)などを耐力壁に使いたがる。しかしそんな会社でも桁上合板や勾配天井の水平面剛性をとる合板(野地板を含む)にはその嫌っている構造用合板を厚物で野地板として平気で使う・・・この矛盾は?これはダブルスタンダートなのか。

続きを読むプラスチック系付加断熱と内部結露 その2

ここ数日で頂いたコメントを読んだり、ネットで検索したりすると今の住宅業界に正しい情報が伝わっていないことがわかる。

続きを読むプラスチック系付加断熱と内部結露

ご存じのとおり「緑の家」はプラスチック系断熱材を柱の外側に付加断熱として使用している。透湿抵抗がグラスウールより二桁以上も高いこのプラスチック系付加断熱が内部結露を引き起こすのではないか?とのご質問をよく受ける。大概この質問者さんはある大手高断熱高気密団体の所属メンバーさんである。

続きを読む東芝エアコン・・・今年は2桁の修理情報でもうオカルトの世界。

今日は2件で4台のエアコンを東芝さんから修理に来てもらった。その時に・・・

続きを読む

本当は米ヒバにしたいが、土台がヒノキな訳

お詫びして訂正。

2020.04.11追記訂正

大変申し訳ありませんでした。パソコンに数値入力する前にもう一度確認すると・・・私の間違いでめり込みの基準強度が7.8N/mm2なのは製材のみで、集成材はまだ6.0N/mm2のままです。ここにお詫びして訂正します。以下は昨日のアップした内容です。

また一つ、予言した考えたとおり・・・

米ヒバの強度分類がめり込みの強度も含め、ヒノキと同等の分類に指定された。

続きを読む提言15 お風呂、トイレに窓は要らない!

お風呂及びトイレの位置として一戸建て住宅では9割くらいの確率で外周付近にプランされ窓を設ける。一方マンションではお風呂に窓がある割合はほぼ1割以下であろうし、多分トイレに窓があるのはほぼ0%ではないか。ある程度高級なマンションでもお風呂、トイレに窓が設置されることはないが、売れ行きに問題はない。お風呂やトイレに窓があるよりも他の部屋が明るくなった方がよいと考えるからである。 続きを読む

新潟市白山浦の家 屋根通気 その2

その2では最近多くなった屋根断熱時の現場吹きつけウレタン断熱時についてのこと。

2020年査読論文から 外貼りEPS湿式仕上の防水

速報・・・

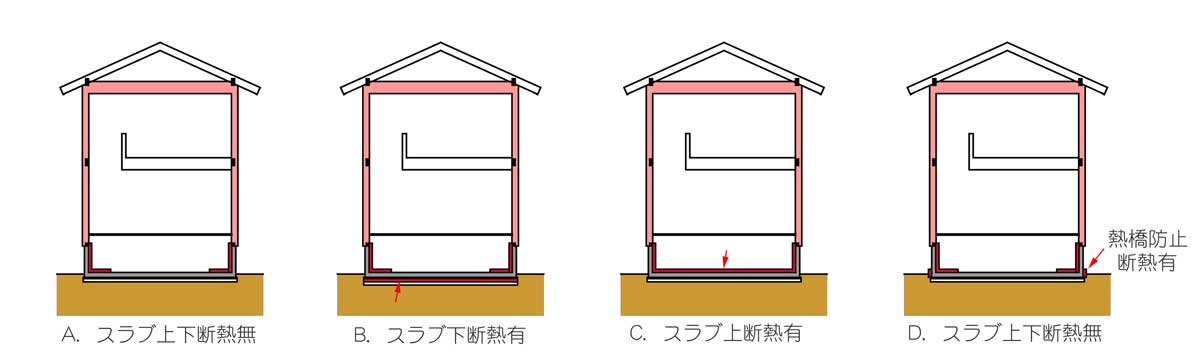

やっぱり!基礎断熱のスラブ下断熱材位置の変化

2022年 緑字加筆(実測データを載せた)

床下エアコン暖房には欠かせない基礎断熱工法。最近のベタ基礎断熱設計に変化が表われてきたようだ。

笹越橋の家 気密シート

「緑の家」は超高断熱高気密である。断熱は無論だが気密と防湿という最も大事な性能を維持するのは上の写真のJISA 6111:2016準拠の気密シート(0.2mm厚ポリエチレンフィルム )を必ず使用するし、22年間一度も省略したことはない。 続きを読む

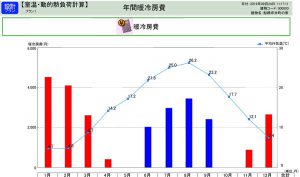

温熱シミュレーションでCFの効果を確かめる。

温熱シミュレーションとは・・・

家を建てるにあたり、その土地の環境の中で、どのくらいの冷暖房費用がかかり、各部屋の室温がどのくらいなるか(計算で)想像することである。

今夏は簾(すだれ)を科学する。番外編2

日射遮蔽の有効性は10年以上前、様々な論文でも紹介している。真夏では日射遮蔽が夜間通風より効果があるとの根拠になったのは恩師のラボであるこの↓論文である。

今から10年以上前の論文・・・。

今夏は簾(すだれ)を科学する。番外編1

TEXT アサマヒデキ

簾の良さはなんと言ってもこの風景透過の美しさにある。そのかすむような淡い風景は夏の強い日差しにぴったり。外の見え方で人の心がどのように感じるかを科学的に説明出来ないので浅間が書く今回は番外編とした。

本題に入る前に私のミスで簾を科学する「その1」~「その4」の中で直達日射と直射光を同じとしてとらえてしまった。ここでは直射光でありここに訂正しお詫びする。

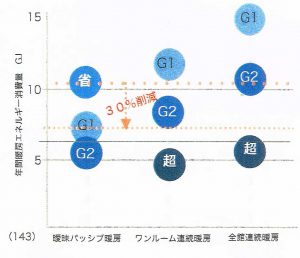

HEAT20のG3基準から見る将来の断熱性能

先日、日精プラスチック+BB研究会主催の講習会に行ってきた。 続きを読む

お礼 2

皆様・・・「是非お聞かせください。真夏の温湿度」に24件もコメントをありがとうございます。

まとめると、ほとんど方がこの酷暑の中穏やかな空間でお過ごし頂いているようです。

うれしいことです。

ただ、冷房の難しさも指摘が多く、どうしても冷気が足下で感じる・・・拙宅もそうでしたので、電気代は気にせずに再熱除湿と扇風機またはシーリングファン併用にはまりました。また低湿度は動いて汗が出てきても爆発的な気化熱の恩恵を受けやすいので、それが快適さになる事も実感しております。何しろRH(相対湿度)60%以下だと布団を干さなくともサラサラしていることを実感。同時に日射遮蔽の大事さも先日の酷暑の「緑の家」で実感します。日射遮蔽が甘いとどうしても温度ムラ大きくなり、それがまた冷気ムラを増長しますからやっかいです。

以下コメントへの返信です。 続きを読む

今夏は簾(すだれ)を科学する。その1

TEXT スタッフM

夏の窓際といえば「簾」・・・。

「緑の家」の外観といえば、基礎が高くて簾と大きめの庇があること。

「緑の家」ほど正式に簾を薦めている設計事務所や工務店はないだろう。

昨年は住宅業界に少しは参考になるであろう「土縁は夏のためにもある」という提言をした。この夏はこの日本の文化でもある簾をスタッフMが少し科学的に検証する。