建築の世界に入ったばかりの頃から30年くらいは、木と言えば「ヒノキ」が一番と思っていた。しかし10年くらい前に「て・こあ」に携わることになり、カビの生えにくい木として、また加工しやすさ、肌さわり、色、木目、控えめな香りそして価格・・・など触れれば触れるほど「杉」の魅力に取り憑かれた。

続きを読む

建築の世界に入ったばかりの頃から30年くらいは、木と言えば「ヒノキ」が一番と思っていた。しかし10年くらい前に「て・こあ」に携わることになり、カビの生えにくい木として、また加工しやすさ、肌さわり、色、木目、控えめな香りそして価格・・・など触れれば触れるほど「杉」の魅力に取り憑かれた。

続きを読む

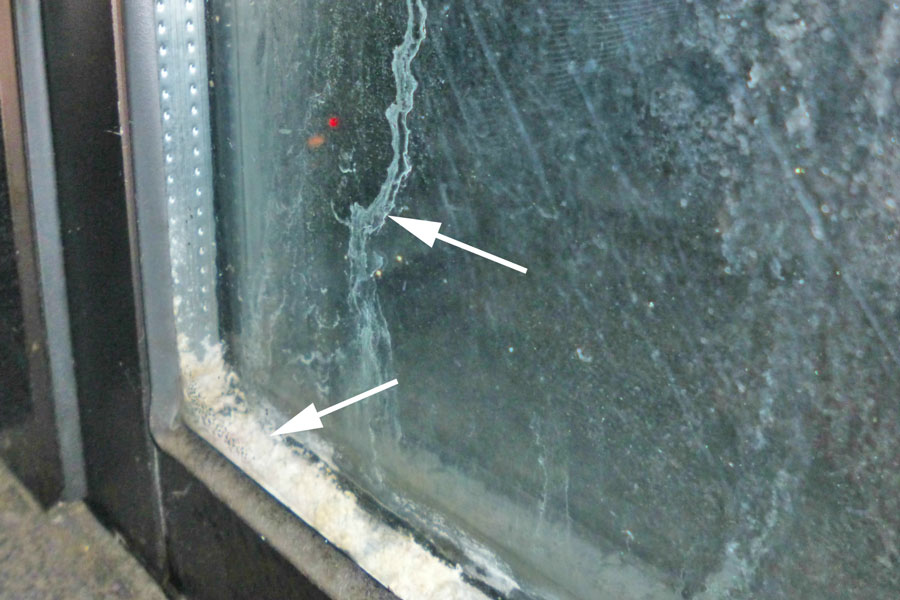

窓につかうガラスは一般的に半永久かなと思っているはず。確かに単板ガラス(真物一枚ガラス)はほとんど劣化しない。しかし・・・超高断熱高気密住宅に使うペアガラス及びトリプルガラスは劣化し、その寿命は30年から35年と考えている。実際過去には10年くらいでカビが生えたペアガラスがある。

続きを読む最近のニュースにおいてCOVIDー19の陽性者が自宅療養中に亡くなって数日後に発見される事例を報道で耳にする。これはCOVIDー19によって浮き彫りになった住まいと家族・同居人の現在か。

続きを読む2021.06.22リンクが間違っておりましたので修正しました。

「緑の家」ではできる限り「簾」など外部で日射遮蔽をする。ガルバニュームの家でも上のように・・・。なぜ庇だけでは駄目なのか?

続きを読む

以前ご紹介したJJJ Channelで斉藤先生と対談する上のシリーズは大変面白いが、再生回数を見るとネットアップ後2年で116回とほぼ身内のみでは無いかと思われるほど少ない。しかしこの回は大変参考になる。多分一般ユーザーも当ブログの読者さんなら「そうそう」と相づちすると思う。

続きを読む

科学的なことや物理的な事でなくて申し訳ないが、建物の寿命はカビと人の想いが決定的な要因だと何度も申し上げているが、これは人が物でなく人だから。

続きを読む

「緑の家」で標準使用している玄関戸は25年間同じ上のスニッカルペールである。数年間ガデリウスも使ってはいるがこのスゥエーデン製のスニッカルペールが圧倒的に多い。

続きを読む

5年前に「『緑の家』は無難な家を目指す」と宣言している。

周りの人に無難な家を造るというと、皆さん怪訝そうな顔になる。無難とはさして優れておらずありきたりな物という印象のためである。しかし茶の世界にも「無事」という言葉があるそうで、これは平穏無事ではなく・・・

続きを読む対象は延べ床面積80平方メートル以上の建物で、石綿が含まれていないかどうかを調べ、結果を都道府県などに報告しチェックを受ける。政令ではこのほか、石綿をセメントで固めたスレートなども21年4月から規制対象の建材に加えるとした。

共同通信

との報道が先月流れた。アスベストは発がん性があり、建物の解体時に飛散し、吸い込むことで健康被害が予想される。住宅には20年くらい前まではセメントでアスベストを固めたスレートも多く使われていた。このためリノベーションや解体時の取り扱いが厳重になり益々空き家が増えることになるかもしれない。

続きを読む

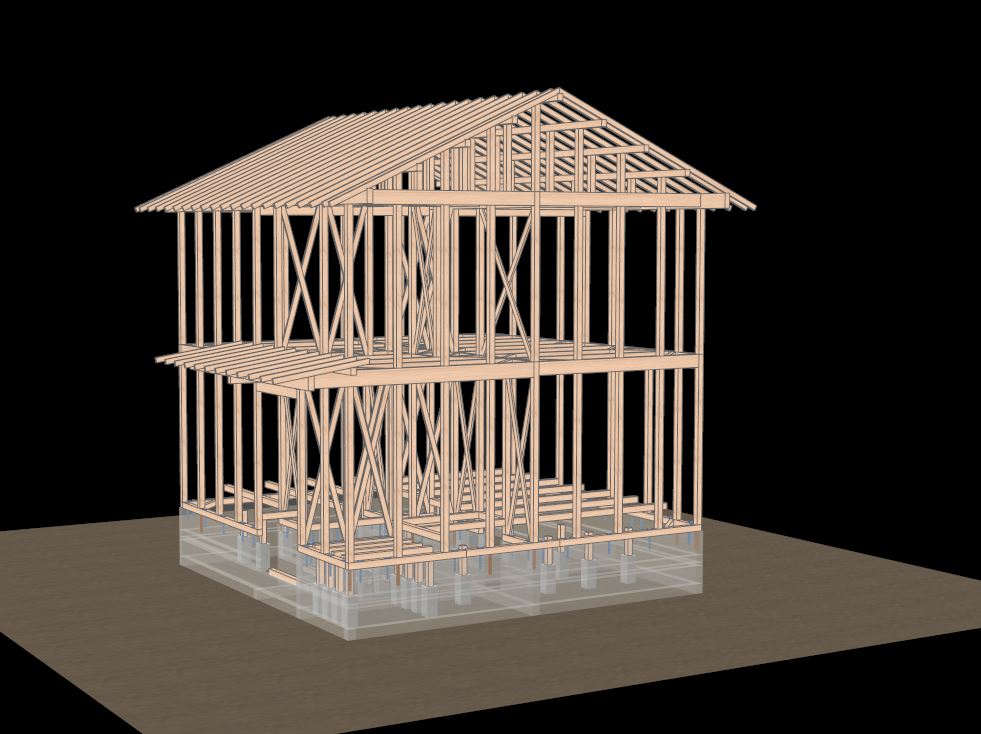

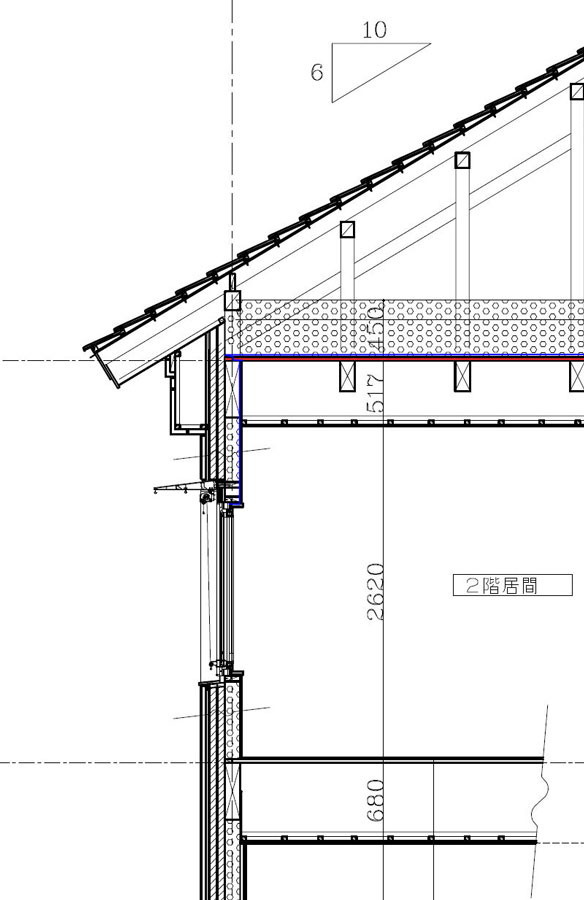

前回の内容では一般ユーザーさんでは図もなくわかり難かったであろう。補足では図を紹介する。上は厚物合板を貼ったときに最も無難な構成で設計した図である。

続きを読む

ここ数年間最も多く利用した照明器具の「電球」が廃番になる。器具の廃番を悔やむ事は多いが、電球の廃番で残念なのは初めてである。上写真のとおり「緑の家」では灯具と電球が一体のデザインとなる箇所が多い。

続きを読む

私の中での家の玄関戸は・・・

トーメイなガラスの戸である。日本の集落は治安がよかったので、つい最近まではトーメイなガラスでできた玄関戸が多かったが、最近はガラスがあれば曇り(型)ガラスであり、ガラスの入っていない戸も多い。しかし・・・

続きを読むお風呂及びトイレの位置として一戸建て住宅では9割くらいの確率で外周付近にプランされ窓を設ける。一方マンションではお風呂に窓がある割合はほぼ1割以下であろうし、多分トイレに窓があるのはほぼ0%ではないか。ある程度高級なマンションでもお風呂、トイレに窓が設置されることはないが、売れ行きに問題はない。お風呂やトイレに窓があるよりも他の部屋が明るくなった方がよいと考えるからである。 続きを読む

今年も査読論文を紹介する。このような専門分野の査読論文は一般の人には全く面白く無いであろうが、建築の論文は一般読者でも不思議と面白く読めると思う。それは日常生活に直結しているから。そして2020年初っぱなからドキドキの論文である。 続きを読む

拙宅の外壁は2004年に窯業系サイディングから杉の無塗装に張り直された。又最近焼き杉(杉の表面を焼いたもの)で塀と風よけをつくった。その経年変化が上の写真である。

先日お伝えしたHEAT20でのG3水準・・・。

このG3水準が受け入れられ、超高断熱高気密住宅が新築の過半を占めるようになるためにはまだ30年以上はかかるだろう。一方超高断熱高気密住宅の必要性は今から15年さかのぼり、北海道や東北の一部で2005年には既に建築されていた。 続きを読む

近年オーブルデザインでは新潟県外の設計が増えているが、それと同様に私と同じ世代又はそれ以上の年長者さんの家の設計も比率が多くなっている。

ある建て主さんとの会話の中で、

「10年後果たして天井付近に設置されたエアコンのメンテナンスが出来るのか心配」

との言葉が漏れ出たことにはっとした。 続きを読む

TEXT スタッフM

夏の窓際といえば「簾」・・・。

「緑の家」の外観といえば、基礎が高くて簾と大きめの庇があること。

「緑の家」ほど正式に簾を薦めている設計事務所や工務店はないだろう。

昨年は住宅業界に少しは参考になるであろう「土縁は夏のためにもある」という提言をした。この夏はこの日本の文化でもある簾をスタッフMが少し科学的に検証する。

昨日は一日あたりの走行で人生最長の750kmを運転した(但し同乗者あり)。

朝5時50分から夜の10時まで一般高速道路が650kmで首都高が40km、下道が60kmだろうか・・・。

何故こんなに走ったかは後日ご紹介したい。

日経ホームビルダー2019年7月号の特集が秀逸である。ライターはやはり荒川尚美さん。その特集号をご案内する前に、夏型壁内結露について少し・・・いや長い(笑)が紹介したい。

まずこの分野で第一人者である土橋先生が書かれた・・・

室内温・湿度変動の長期予測に関する研究(土橋 喬雄)建築研究報告 No.93, 1981 建設省建築研究所の一文にあるが、

「壁の吸放湿という現象は,きわめて複雑であり,その機構も未解明のままである。」

とある。雨漏れは例外とすると夏型壁内結露はこの壁内での多孔物質による吸放湿が原因であると私は考えているが、その吸放湿についてはまだ未解明だということ前提にお読み頂きたい。 続きを読む