同じ家のエアコンを4年で2回目の交換する悔しさ。

8月24日のブログで東芝のエアコンが再びおかしいと伝えた。その時は「修繕は冬になってから」と建て主さんから返信があったが、先週の暑さでほとんど効かなくなったエアコンでは限界とのことで、先日修理依頼をした。 続きを読む

同じ家のエアコンを4年で2回目の交換する悔しさ。

8月24日のブログで東芝のエアコンが再びおかしいと伝えた。その時は「修繕は冬になってから」と建て主さんから返信があったが、先週の暑さでほとんど効かなくなったエアコンでは限界とのことで、先日修理依頼をした。 続きを読む

穴の空くほど腐食した室内熱交換器・・・。

これは自宅の設置後4年目の日立のエアコンの室内熱交換器である。 続きを読む

2年前に一度なおした東芝製のエアコンの調子がわるいとの連絡がはいり、訪問してきた。

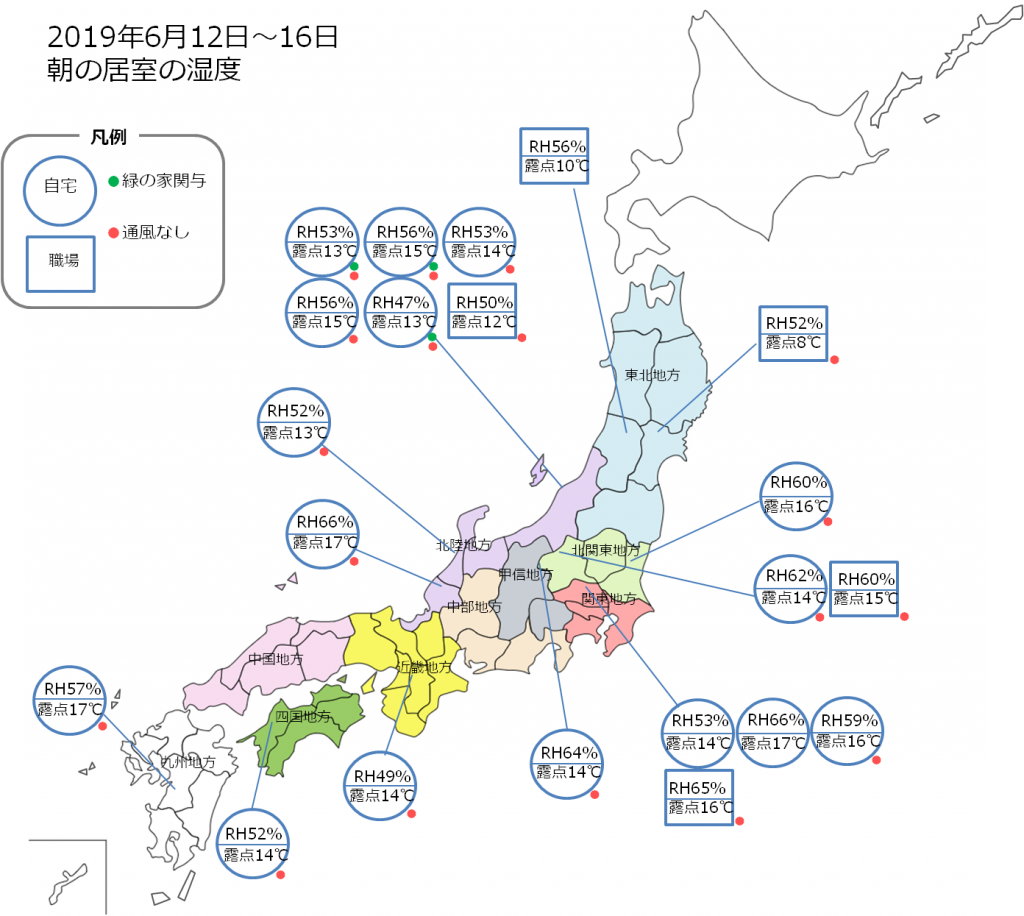

大変遅くなったがまとまったのでお伝えする。

データを頂いた皆様ありがとうございます。 続きを読む

オーブルデザインの事務所はS造の3階ワンフロアーである。

打ち合わせスペースの前の窓は3.6m×2.5mの巨大なシングルガラスの窓のため、キチンとした日射遮蔽をしないとこの季節レースカーテンと窓開けだけでは室内温度は32℃をゆうに超える。

玄関は家の顔と言われるが、薪置き場が玄関壁面としてこんなに良い雰囲気になる。今日、五日町の家に一年目メンテナンスに伺って来た。 続きを読む

昨年末に応急修理として自宅の東芝エアコンRAS-221GDR(2015年製)の冷媒追加チャージが行われ、その後凍結はなくなった。 続きを読む

自宅に設置されている、去年一度凍った例の東芝製エアコンRAS-221GDRが再び除霜運転がうまく出来なくなり東芝のサービスに来てもらった。 続きを読む

自宅に設置されている、去年一度凍った例の東芝製エアコンRAS-221GDRが再び除霜運転がうまく出来なくなり東芝のサービスに来てもらった。 続きを読む

床下エアコン暖房を標準化してからちょうど9年を迎えた。

何故床下エアコン暖房だったか?当時からその理由は変らずに同じで明確。

このブレの無さは過去ブログを見返すと自身でも驚き、そして家造りとは10年くらいは同じ仕様と理由でよい、と思っている。その変わらない事が「緑の家」の誇りでもある。

毎年恒例のエアコンの室内機からの水漏れ※・・・。

先日の月曜日、寺泊の自宅では今期2度目のドレン管の吸い込みを行った。

※自宅のエアコンはドレンパイプ貫通穴が20年前の流用で古く狭いため頻繁に起こるようだ。

今日は・・・ツイッター並の頻度でブログをアップロードしている。

さて・・・

家造り大事と良く言われるのが

光と風

だが・・・

そのとおりである。

しかし・・都市部において夏季の通風は重要としない。 続きを読む

昨年にはっきりとわかった国内家電メーカーの家庭用エアコンに対する姿勢・・・。

先日案内したとおりエアコン室内機内部において、古い機種より安価な部品が使われる事で冷媒漏れや、錆によるドレン詰まりが発生している。「緑の家」ではないがこの一週間で2件の不具合を聞いた。

2015年9月まで18年間夏期、冬期とも24時間使用されていたエアコンで東芝RAS-255SD(製作年は1995年)。

当時はCOPが4.5を超える凄い機種だったので購入した。そのエアコンは3年前に取外して屋外の雨がかりで保管されていたが昨日分解してみた。

梅雨明け宣言があった昨日の「て・こあ」・・・

窓は一切開けていない・・・。

勿論・・・エアコンなんてない。

と書くと

『えっ・・・「て・こあ」って確か通風の家だったのでは?』

・・・

・・・。

今年の冬は寒かった・・・。事務所の暖房に使った電気代も軒並み昨年度より2割から3割増しで、井戸ポンプ融雪に使った電気代は2倍となっている。そんな冬の三条市と長岡市での気温の差を比較した。 続きを読む

床下暖房のエアコンバックアップって必要か?その3<br />床下エアコンの選定から3週間も経ってしまった。これは自宅や「て・こあ」周辺の大雪に驚いてしまったからで、期待して待っていた皆様には遅くなった事をお詫びする。

このシリーズの最後である「その4」は寒冷地用エアコンについてである。我田引水であるが、住宅のエアコンの選定では豊富な技術的助言が可能である。これは私の博士論文が「住宅のエアコンの選定」であり、この分野を深く知ることが出来る機会があったためである。

こちらは今年1月半ばから行っているエアコンの不具合の原因特定作業。

今日ようやく原因が特定され自身で目視できた。

次は寒冷地用エアコンを使った場合の内容と前回伝えたが、今日は東京で雪模様とのことで、東京における床下エアコンの選定を考えてみたい。

先週から始まった厳寒期の低温状態・・・。

数年に1回はこのような低温状態の年となることがわかっている。「緑の家」では床下エアコンの選定ではこれらのことを考えてその機種を選定している。

東芝製エアコンの製品不具合又は制御がシビアのためこんな風に室外機が凍りついて最悪室外機を壊してしまう事になる現象が発生している事を何回かお伝えしている。 続きを読む