使ってみると意外と好印象のジアイーノ。使い始め当初は漂白剤のような匂いが少し気になったが、鼻が慣れたのかそれとも機械の洗浄に使う薬品の匂いだったのか、今ではほとんど気にならない。しかし水の消費が思っていた以上にあり、一日中洗濯物を干している感覚で湿気は放出されている。大体カタログどおり170cc/hくらいか・・・。

続きを読む

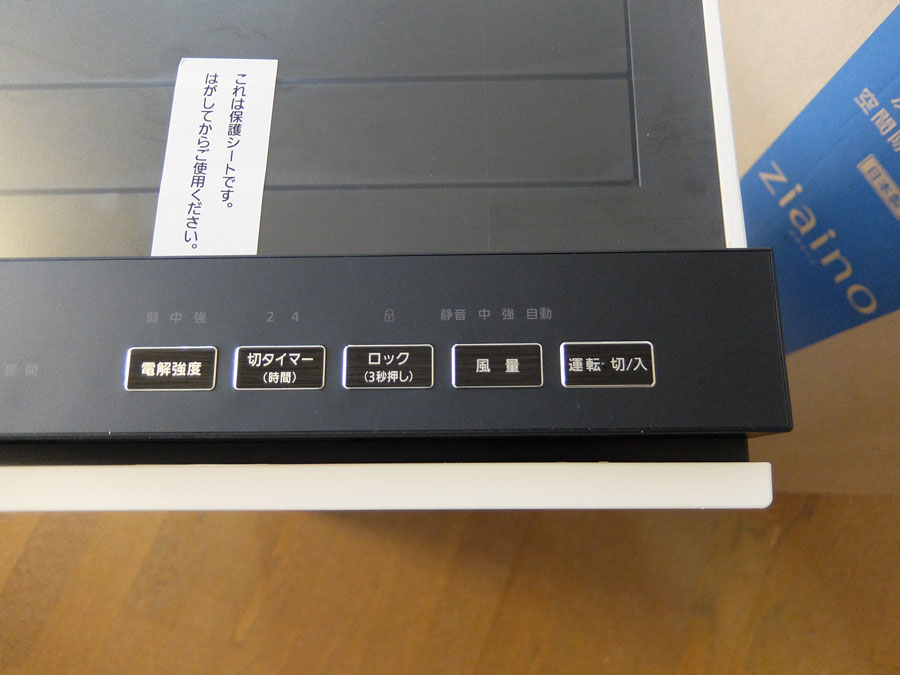

使ってみると意外と好印象のジアイーノ。使い始め当初は漂白剤のような匂いが少し気になったが、鼻が慣れたのかそれとも機械の洗浄に使う薬品の匂いだったのか、今ではほとんど気にならない。しかし水の消費が思っていた以上にあり、一日中洗濯物を干している感覚で湿気は放出されている。大体カタログどおり170cc/hくらいか・・・。

続きを読む

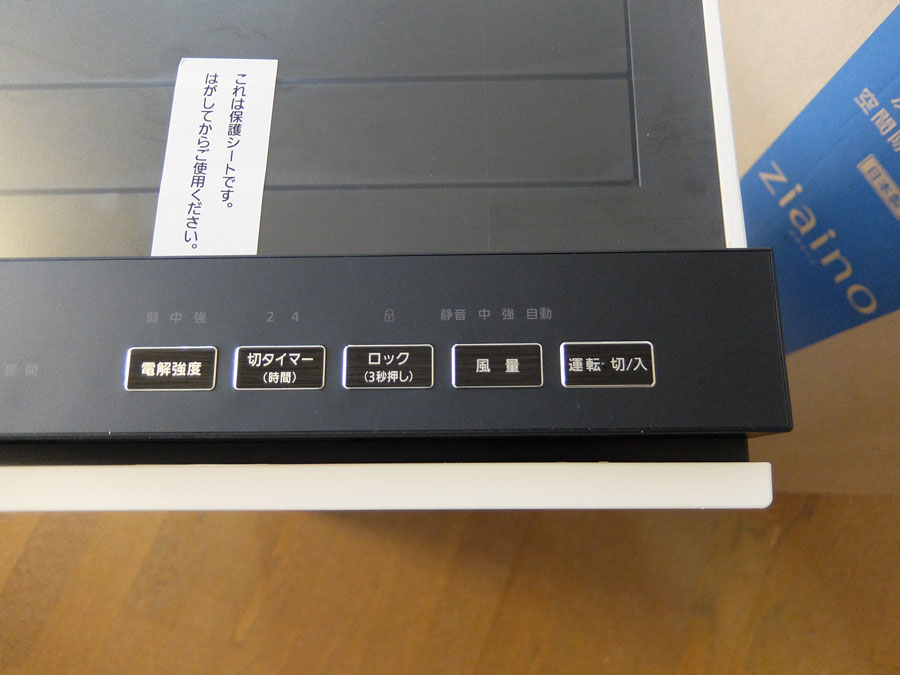

事務所に除菌脱臭装置がきた。

現在事務所には多人数時が多くなりまた可愛いトイプーと熱帯魚もいるので、なんとなく生物の匂いがする時がある。エアコンの付属機能である空気清浄機を何時も運転しているが、専用機でないためその効果は小さい。そんな時に市がコロナ禍中での打ち合わせが安心して行えるように空気清浄機購入に対して補助をおこなっている。これは渡りに船だったのでこの際利用し(予定)購入したのである。

続きを読む新潟県ではほとんどなじみの無いパッシブ換気の講習会をスタッフMがZOOMで受けた。パッシブ換気とは、電気的な動力を使わず、温度差や風力のみで行う24時間換気システムのことである。但し建築基準法28条の2の換気設備に該当しないので、一般的にはパッシブ換気を設けても24時間換気設備を設けなければならない。

続きを読む緑字2020.11.19日加筆 それ以外は10月27日のまま

今日は上越新幹線に乗っているのでこのブログので紹介したアナウンスの検証ができた。それによると

「6分から8分で車内の空気が入れ替わる」

とのことで、一時間当たり6から7回の入れ替わりと大きく違ってはいなかった。6から8分で入れ替わりは、一時間当たり10回から7.5回の換気量に相当する。またMAXは2階建てなので床からの排気は物理的に無理だからこのようなRAの位置になる特殊車両なのだろう。

新幹線に乗っているときに次の車内放送が気になった。

続きを読む最初に私自身は住宅内のRH(相対湿度)が低くても良いと思っている。例えば22度で35%などは快適で24度で30%でも良い。しかし住宅内の湿度は冬期でも40~60%が良いと考えている人も多い。乾燥肌など病気関連でやむ得なく高いRH(相対湿度)が必要である人は仕方ないが、健康な人には多少低めのRH(相対湿度)でも問題ないと思っている。

続きを読むまず最初に↓「真夏COVID-19と換気」のブログにいいね(興味・評価)が多くついたことにビックリ。当ブログは住宅関連の事で科学的な見解を主とするが時には時事問題を私感で取り上げるなか、何時も評価・興味を頂くのがこのような住宅以外の私感のことに喜んでよいやら・・・。

恩師の研究室で「教室における換気のシミュレーション結果」の紹介頂いた。全ダウンロードは↓

http://tkkankyo.eng.niigata-u.ac.jp/Elementary-school_2020.pptx

続きを読むまだしっかりと確かめないのに記事として書いて恐縮だが・・・

昨日の40度越えの三条市内の小学校では、エアコンONであるものの窓を少し開けて授業をしているとのこと。これは少し非科学的な考えでは無いかと思う。

続きを読む

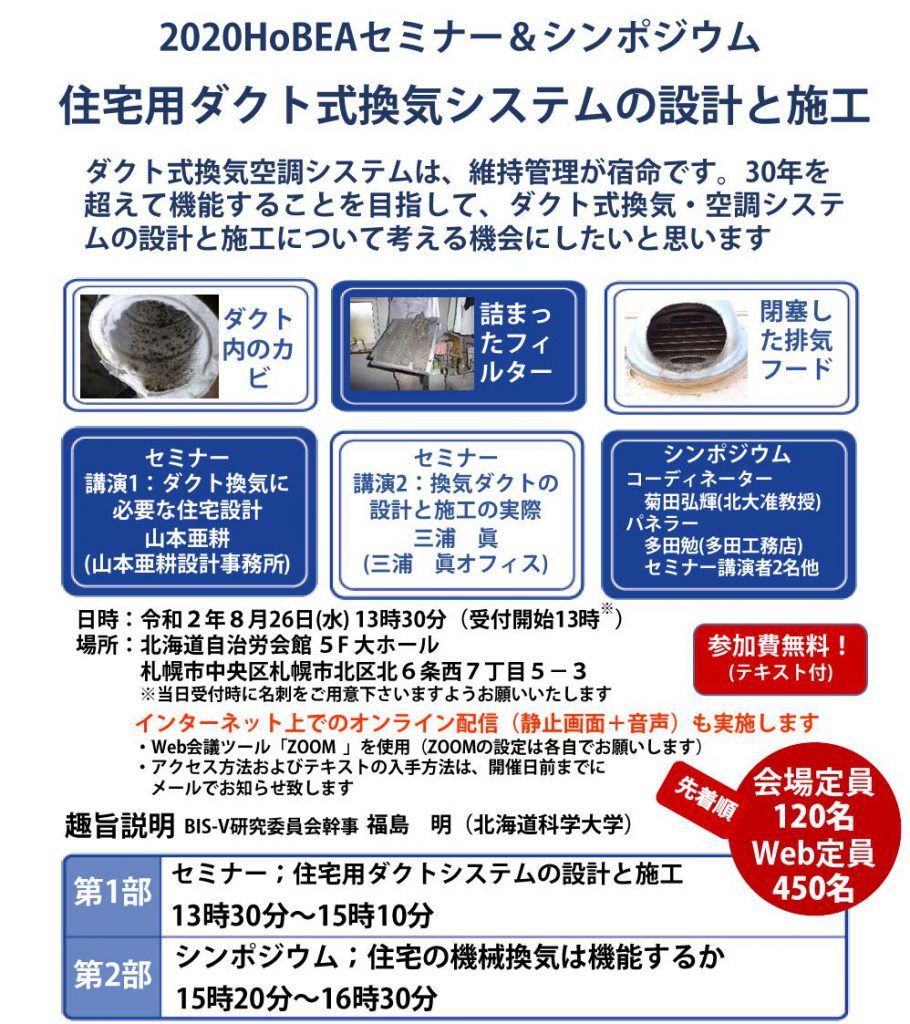

オーブルデザインでのCOVID-19へのスタンスは、この7月28日のブログでお伝えしたとおり、指定感染症の取りやめかランクダウン(緩和)である。COVID-19がもたらした日常生活への影響はこれからが本番。経済と自由な活動停滞で多くの人に影響を及ぼすと考えている。一方このCOVID-19で少し改善した事は、様々なセミナーや講演会が事務所でタイムリーに視聴可能なことであり、上のセミナーも視聴できた事。

続きを読む

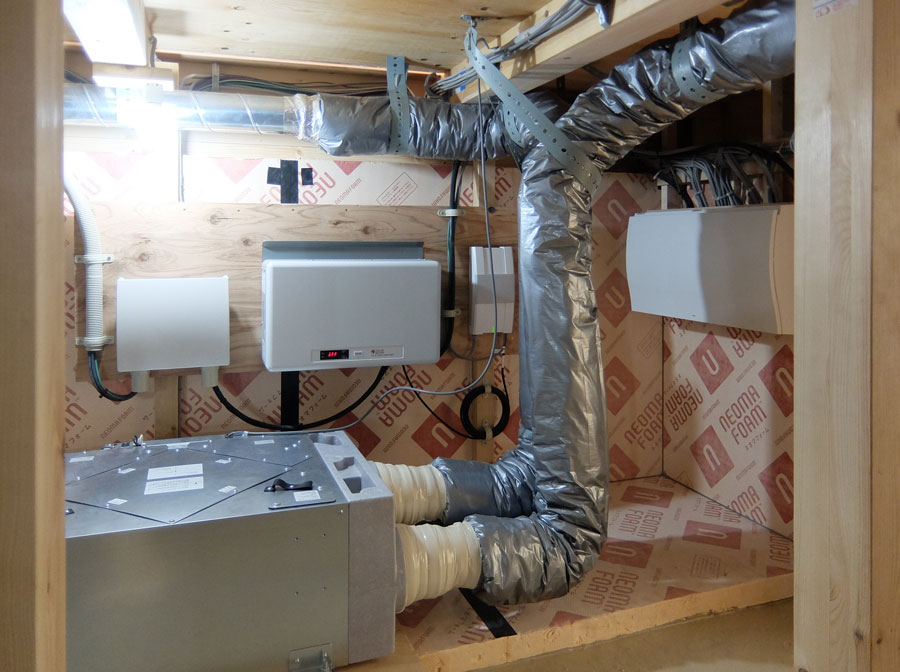

「緑の家」と言えば高基礎で床下収納。高基礎は事務所設立時の1998年から全棟100%で採用している。近年9割の「緑の家」で床下高さは最大の1.4mとなっているので、今後床下内に換気扇(ダクトの場合)、分電盤、光ネットルーター類を標準設置するつもりである。

続きを読む私の所属する日本建築学会と(公)空気調和・衛生工学会が、3月23日に「 新型コロナウイルス感染症制御における「換気」に関して 緊急会長談話 」を発表した。 そして30日に換気のQ&Aも公表された。そこには換気について重要な事が書いてある(今回は新型コロナCOVID-19とは直接関係ない)。

続きを読む

私の所属する日本建築学会と(公)空気調和・衛生工学会が、3月23日に「 新型コロナウイルス感染症制御における「換気」に関して 緊急会長談話 」を発表した。現在の空調学会会長は当ブログにも何度か論文を紹介している田辺新一先生である。

続きを読む先週千葉県船橋市で建築する坪井町の家の長期優良住宅の技術的審査が終わった。県外の場合はERIさんで技術審査をお願いしている。

先日、2009年に竣工し床下のスラブ内にヒーターを敷設した床下暖房の「緑の家」に10年目メンテナンスをかねてトップライトの不具合の確認ために伺ってきた。

現在東京を始め西日本と石川県でインフルエンザが流行中。特にまだ真夏の沖縄県では警報レベルとのこと。今週新潟県は秋風の吹いているが、西日本はまだ夏の湿気が残る蒸し暑い大気。こんな中でインフルエンザが流行とは不思議に思っている人も多いが、流行は季節に関係なく起こるときがある。

皆様・・・「是非お聞かせください。真夏の温湿度」に24件もコメントをありがとうございます。

まとめると、ほとんど方がこの酷暑の中穏やかな空間でお過ごし頂いているようです。

うれしいことです。

ただ、冷房の難しさも指摘が多く、どうしても冷気が足下で感じる・・・拙宅もそうでしたので、電気代は気にせずに再熱除湿と扇風機またはシーリングファン併用にはまりました。また低湿度は動いて汗が出てきても爆発的な気化熱の恩恵を受けやすいので、それが快適さになる事も実感しております。何しろRH(相対湿度)60%以下だと布団を干さなくともサラサラしていることを実感。同時に日射遮蔽の大事さも先日の酷暑の「緑の家」で実感します。日射遮蔽が甘いとどうしても温度ムラ大きくなり、それがまた冷気ムラを増長しますからやっかいです。

以下コメントへの返信です。 続きを読む

新潟での夏の代表的な食べ物として「十全なすの浅漬け」があると私は思っている。

このブログはお盆15日までトップ固定。

連日35℃以上のめちゃめちゃ暑い日が続いておりますがまたまたお聞かせください。皆様のご自宅、会社での温湿度。自慢話なども是非・・・。

測定時間は・・・ 続きを読む

大変遅くなったがまとまったのでお伝えする。

データを頂いた皆様ありがとうございます。 続きを読む

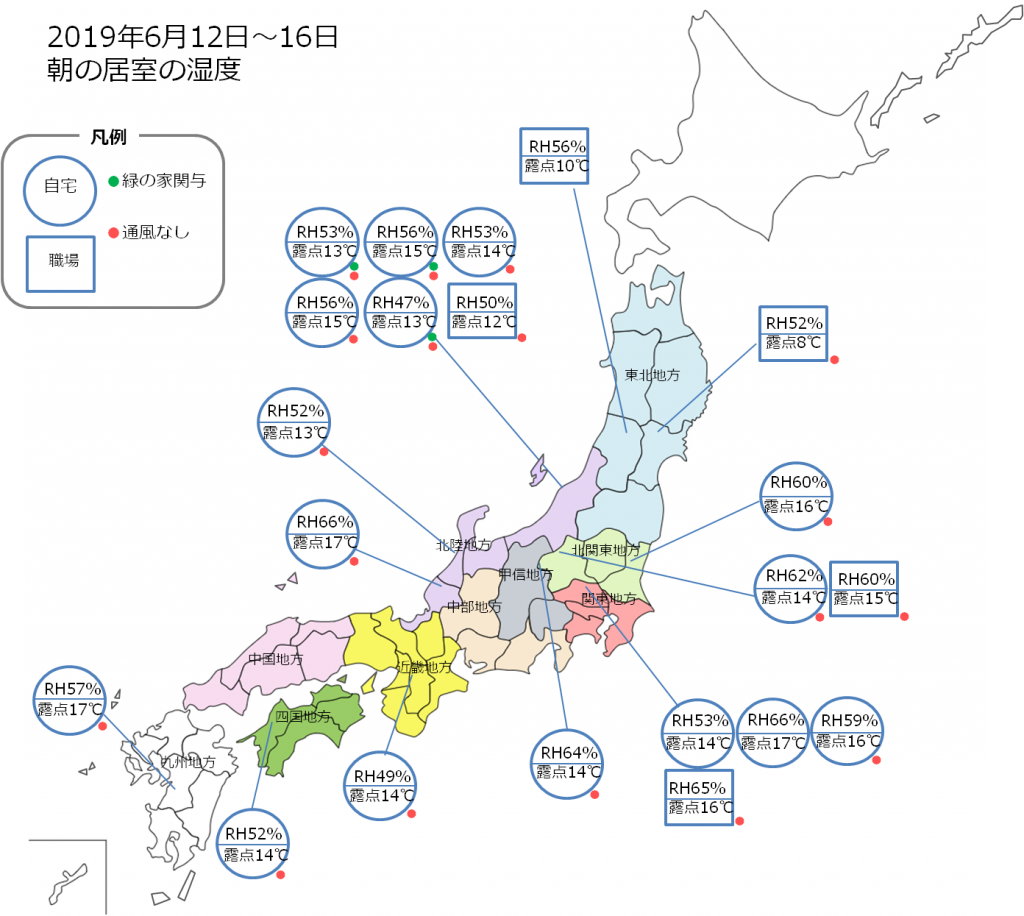

先週新潟県も平年より少し早い梅雨入りをしたとの事。多くの人が嫌うじめじめした季節になった。この季節のRH(相対湿度)が知りたい・・・。とのことで、

沢山コメント頂いており感謝です。

読者の皆さんのご自宅内又は職場内のこの時期の温湿度のコメント投稿をお待ちしております。

出来ればこんな感じで・・・。

24度40%東北とか、18度50%近畿とか、22度25%関東

温度と湿度(RH)と地域など。

今日の夜中から日曜日の夜までコメントのスパム機能を緩くしますので、ブログに直ぐ反映される可能性が高くなります。 続きを読む

ここ何回か換気とRH(相対湿度)等の話題をブログで取り上げているが、「緑の家」のオーナーさんから

「トイレの樹脂サッシ枠に結露したが・・・」

との問い合わせが冬期になると複数件ある。RH(相対湿度)50%の家で窓があり床下暖房のない2階トイレは戸を閉めてあると温度が数度下がるのでまずトイレに結露が発生する事になる。

建築技術2019年1月号の「Ⅸ.換気の熱回収」において顕熱交換型換気扇と全熱交換型換気扇についての特徴が書かれたページがある。内容はごく一般的なことでもっと深掘りした内容を期待したが・・・。

まず下のブログを見てほしい。

上のブログは今から9年前の2010年に書いた。

高断熱高気密住宅では30年前から冬期間は乾燥しすぎて大変と言われてきた(特に女性が多い)。よって古くからRH(相対湿度)と乾燥感の研究も行われていた。建築技術2019年1月号もその紹介をしている。 続きを読む

さてようやくCF(循環ファン)の話になる。

お風呂場に6年前から標準設置されているCF(循環ファン)は所謂換気扇ではない。そもそも日本の風呂場に排気用換気扇は概ね必要無いはず(高断熱高気密住宅)。この2019年建築技術1月号でさえそんな記載はない。・・・Orz