今日は建築に直接関係ない話であるから興味ない人は閉じてほしい。

先月自宅に上のチラシが届いた。

しかしそれをよく見ても何を目的としたいか理解が難しい。

続きを読む新潟県における大地震の想定⑧では「耐震化率の定義がおかしい」とと投稿したのに、⑨では新潟県における大地震の想定⑨では「耐震化の定義を理解する」とあるのはおかしいだろうと思う人がいるはず。私もそう思うがこれには少し理由がある。

続きを読む

その⑤ではリノベーションが前より良くなると建て主目線で話したつもりであるが、その理由の確認申請の取り扱いに間違いがあったので昨日のブログを修正する。しかし2025年の4月からリノベーションが少なくなることも考えられる。

続きを読む2024.02.15 緑字加筆修正

実はリノベーションに朗報?もある。2025年からは既築住宅の大規模な修繕と大規模な模様替えは確認申請が必要となる。確認申請が必要となれば法に合致する必要があり、そうなれば耐震性は概ね震度6強で倒壊しない程度の耐震性を得る。つまり現法の低い壁量基準より耐震性がアップする。

続きを読む

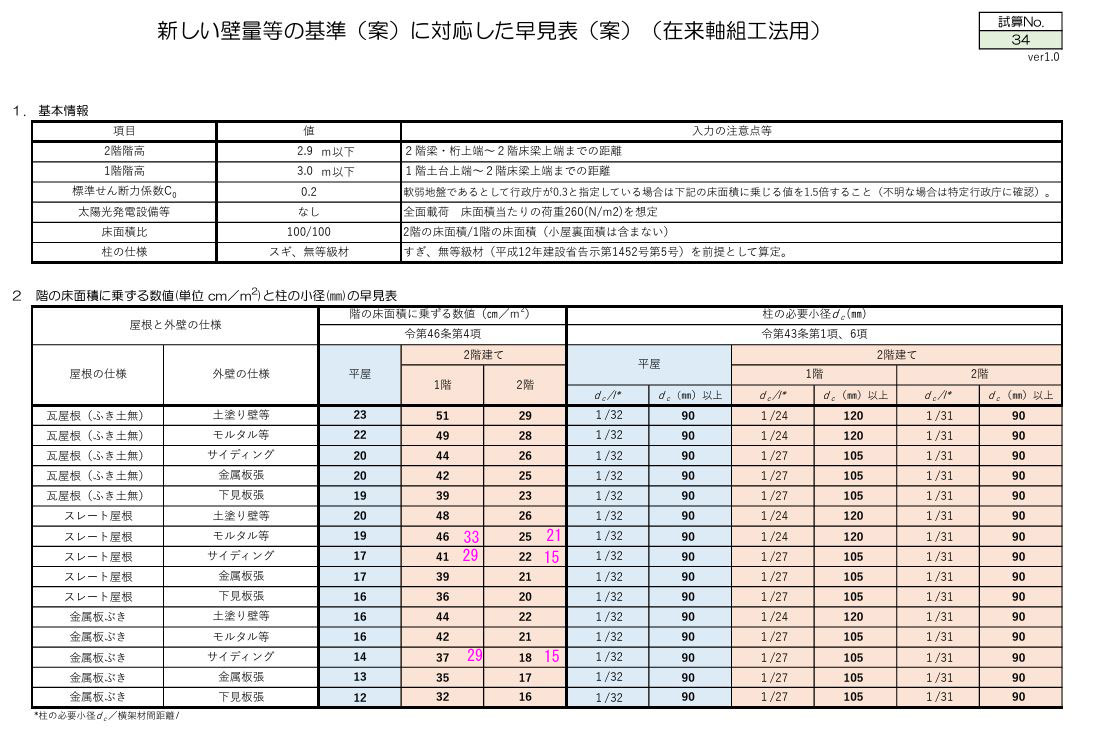

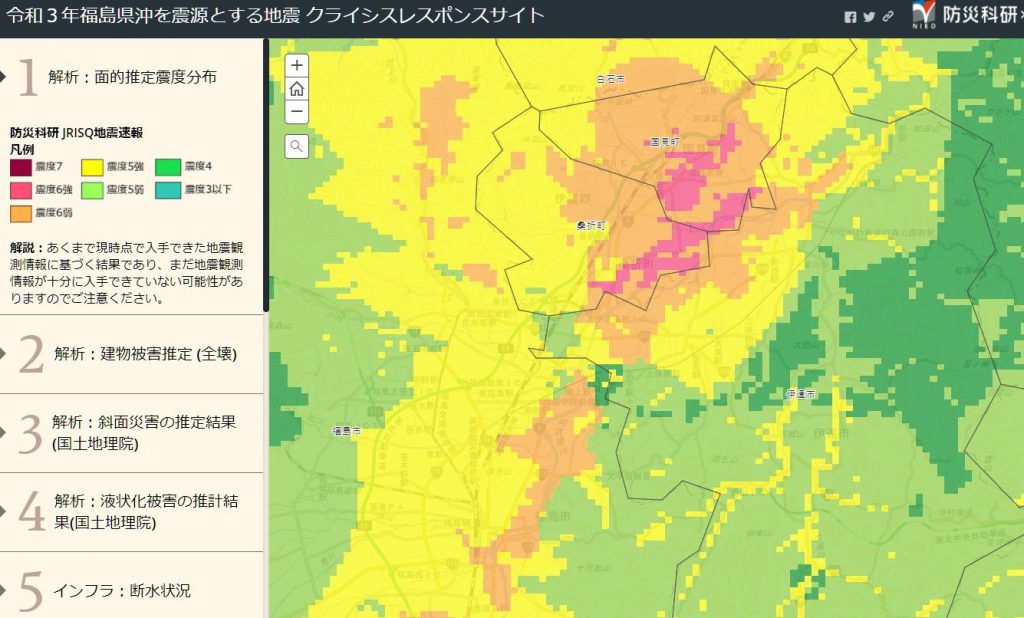

2025年から建築基準法の耐震基準は大きく変わる。上の図が2025年から運用される木造住宅の耐震壁量である。ここで注意したいのは上の図は太陽光発電パネルを設置しない従来の家での数値である。

続きを読むその1、その2でお伝えしたことを新築、既築別にまとめると・・・

続きを読む最近「緑の家」のブログは超高断熱高気密の内容より構造の話題が多くなっている。これは超高断熱が既に認知されてきているので、「緑の家」としては特にこれ以上一般的な情報を伝える必要性がなくなったと判断しているからである。そして今後の耐震関連と6年前から次の関心事であるカビについて、更に多くの内容を発信したいと思う。

続きを読む今回の地震で改めて「液状化」の問題が新潟市を中心に起こっている。何度かお伝えした液状化対策であるが、やはり新築時に行わないととても大きなリスクを常に抱えていることになる。尚、何度もお断りするが、個人の価値観が住宅の敷地の優先順を決定するので、液状化しやすい土地を選ぶこともあって良い。これは土砂災害特別警戒区域等と違い生命の危機に直結することが低いためである。今回の地震でもわかるとおり上物をしっかり造っていれば、液状化での多くの被害は家が傾くことで全壊はするが、倒壊には至らないことがほとんどであるため、人命に関わることは少なく最低限度の安全性を担保できるからである。

続きを読む近年は、様々な情報が簡単に入るためその情報を厳選すればそれはまるで自身で体験したことのように想像できる。今回はこの令和6年能登半島地震でも様々な情報が発信されている。今回気になったのが下のリンク・・・

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02706/011800051/?n_cid=nbpnxt_mled_km

続きを読む

「緑の家」は運が良い。そして「無難な」家造りを薦めている。

2004年の中越地震では液状化の起きた地域に1棟、また2007年の中越沖地震では震度6強のほぼ震源地である柏崎市で周囲の建物が軒並み「危険」の貼られる近隣の中、木造部分の被害は皆無で基礎中央部の少しのヒビがあった程度だった。

続きを読む

このブログは「「『緑の家』の外部配管方式は 長期優良住宅標準の基礎貫通型その2」となる。

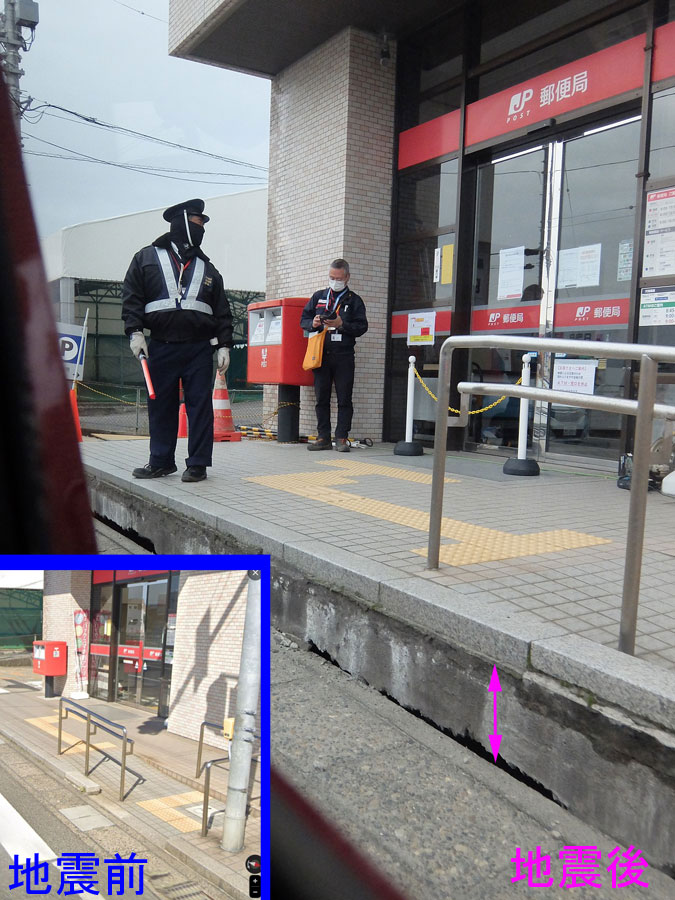

郵便局が周囲の建物より比較的大きな被害を受けたとのことは様々な報道や、当ブログの写真でわかるとおり。この原因・・・おわかりだろうか?

続きを読む

今日、今回の地震で「緑の家」で外構の給排水管の隆起を起こした家の精密測定をするために通った道で見た異常な景色が上の写真。116号下の県道16号でみた郵便局2つはすべて大きな液状化の影響を受けていた。

続きを読む

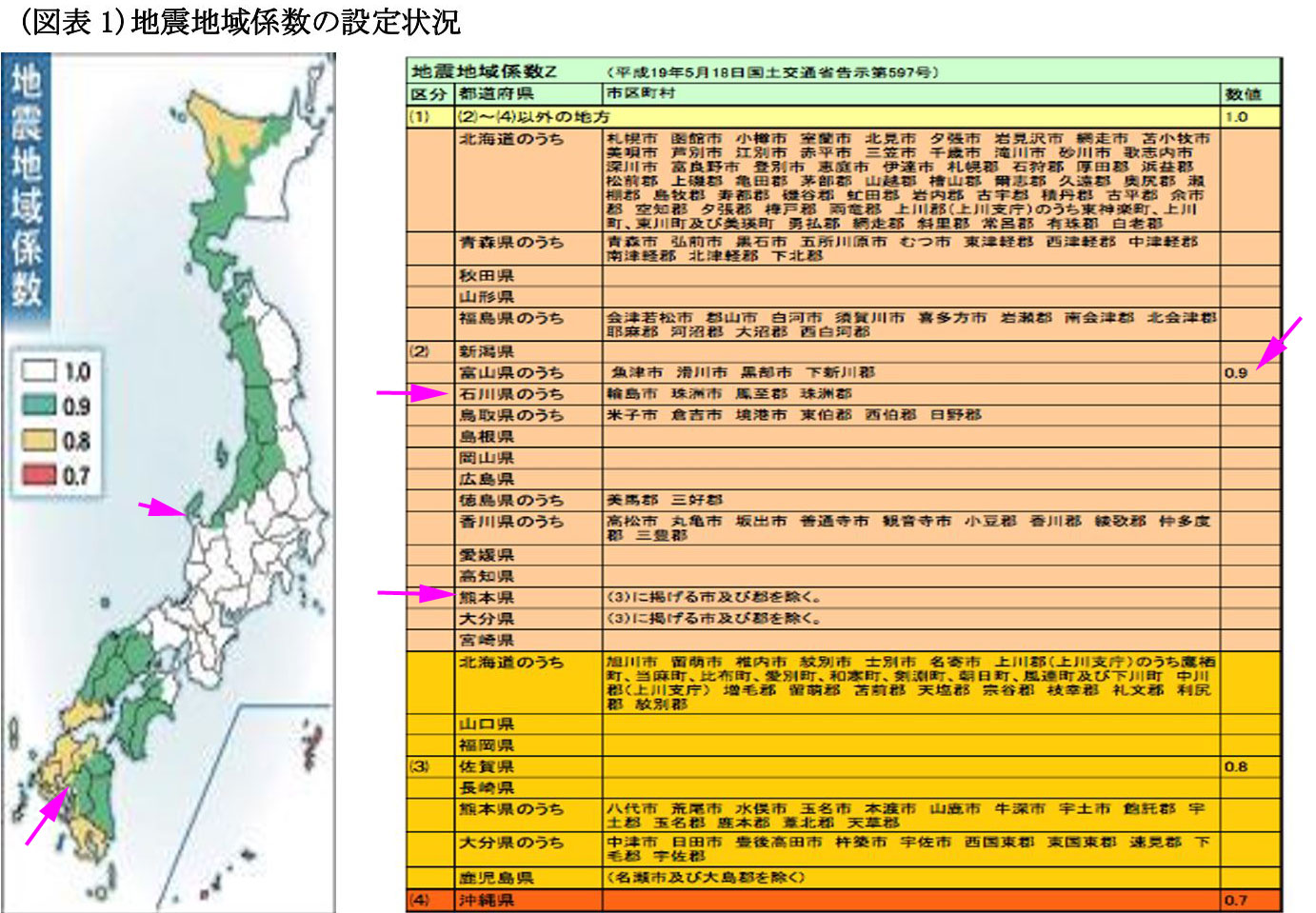

最初に今回の地震で何の冗談かと思うような法律で決まっているこの図(2021年09月23日のブログに詳細掲載)・・・

今回震度6強を計測した能登半島地震の輪島市は、法律では地震地域係数が0.9、2016年に震度6強を計測した熊本県の多くが0.9で0.8の所もある。この10年以内の大地震は軒並み地震地域係数※が低いところである。私は家の安全性が第一だと考えるので、熊本地震後からできる限りこの係数は無視して新潟県内でも1.0で行っている。とはいえ新潟県は積雪荷重もあるので、他県よりは0.9で構造計算してもまだ状況はよく1.0で行うのは設計者の判断でよいと思う。一方行政には速やかに0.9など係数の撤廃をお願いしたい。

※地震地域係数とは地震発生が少ないと判断し法律で地震の力を加減する係数。詳しくはこちらをご覧ください。

今回の能登半島地震で震度6弱5強の新潟市の西区、中央区で液状化現象がおきた。これは20年前の中越地震での長岡市で起きた液状化と同じである。

雪国では積雪時に地震が来ることをどのように考えるかは、耐震性を語る上で重要なファクターである。

11月1日のブログで同じ耐震等級3で公的評価を取得しても、設計者によって耐震性は変わると「その1」では申し上げた。読者さんの中には、耐震等級3なら大丈夫と思っているかもしれないが、設定条件をかえることでその評価の中身は違うことが理解できたと思う。それはその1で紹介した地震の地域係数だったり、以前申し上げた設計積雪量、そしてまだご紹介していない積雪時の地震が来たときの荷重の係数がある。そこでこの「その2」ではこの地震時の雪の荷重係数について触れたい。

続きを読む

こちらはご存じのハザードマップである。この地図をこのブログで取り上げたのは、まだ一般への公開を行っていない2011年の4月である。この時は新潟県のハザードマップは国交省の出先機関や県の事務所にしか掲示されておらず、市民には積極的に公開されていなかった。

続きを読む数日前に熱海市で痛まし事故(又は事件)が起こった。災害と言わず事故(又は事件)にしたのは、概要がわかってきたからである。2週間ほど前に、土砂災害と洪水は起こることが大抵予測できると私は言ったが、今回の土石流が事件であれば昔から住んでいる人でも予測はできない。

続きを読む建築主さんは、一般的な住宅では行政による耐震性のチェックが行われていない事はまだまだ知らない。3.11の大地震から10年、敷地の購入や建物に対する意識は変わったのだろうか?

続きを読む

土曜の夜に起こった地震M7.3では、当事務所の三条市でも緊急地震速報のアラ-ムがなった。数年ぶりの音に就寝し始めた体が凍った。

続きを読む

数年前から「緑の家」では積雪が1mを超える地域でもほぼ全棟で耐震性能が等級3以上となっている。積雪1mでの耐震等級2は、雪の降らない関東の等級3と同等であると以前ブログで紹介した。つまり積雪1m以上ある地域の等級3はそれ以上の耐震性を示す。

先日設計を終了した「京極町の家」だけは耐震等級2である。この理由は屋根勾配が45度も有りほとんどの雪は落ちるはずであるが、法律上の決まりで積雪荷重を最低限の1mとすることが出来ないため。京極町では落雪出来ない屋根は積雪2.3mで設計する必要がある。雪が滑り落ちる屋根は2.3mから減じて最低1.4mにして構造計算を行わなければならない。

続きを読む週末行われる完成見学会もあるので理髪店に行ってきた。すると・・・いつもは平日の昼間でも数人いて待つのに、誰もいない。

先日の報道で、

「いのちの石碑プロジェクト」が着実に進んでいる

事を伝えていた。

女川桜守りの会からの転載で紹介すると

「いのちの石碑プロジェクト」は、311で被災した女川町の,中学校の入学式を間近に控えた当時小学校六年生だった生徒達が中心となり、3年間考え、実行したプロジェクトです。

また、また・・・大きな地震。しかも予想もされていない内陸部の直下型地震。

地震の揺れが比較的小さい地域でも停電が起きているようだ。

しかも約300万戸と停電地域が多い。被害状況が大きくても伝わってこない。

助かる命が助かってほしい・・・と願う。

赤字2018年6月22日重要追記

2018年06月19日午後6時緑字修正。

上は過去の敷地調査に行ったときの写真。

これを見て専門家(建築士)はすぐに感じる。

大川小学校(宮城県)の高裁判断に対し市や県が上告したと聞く(学校や市には今回の津波が予見できず責任はないと上告した)。

その事を支持する声が多いのに驚く。

訴訟に踏み切ったご遺族は「賠償金ではない・・・本当の事、責任の所在を曖昧にしたくない」との想いで訴訟した・・・とのこと。

さて 「個人の地震と政府の地震の違い」のその2では、少し衝撃的な資料を・・・

上の図をみてひっくり返らないでくださいね。

昨日27日に国立防災科学研究所が発表した、2017年版地震ハザードステーションにおける地震の予測図です。

この図を見て一瞬で

「あれっ?」

と思った方は・・・凄い方です。