先回のALCのチェックから数日後の昨日に再び現場でALC最終チェック。先日指摘したこと、及び塗装前のチェックを入念に行うため、施工会社さんから強く依頼されて伺った。先回申し上げたとおり、ALCは塗装がとても大事。だからその塗装下のシーリングの打ち方でメンテナンス時期が左右されるくらいシーリングは重要となる。

続きを読む

先回のALCのチェックから数日後の昨日に再び現場でALC最終チェック。先日指摘したこと、及び塗装前のチェックを入念に行うため、施工会社さんから強く依頼されて伺った。先回申し上げたとおり、ALCは塗装がとても大事。だからその塗装下のシーリングの打ち方でメンテナンス時期が左右されるくらいシーリングは重要となる。

続きを読む

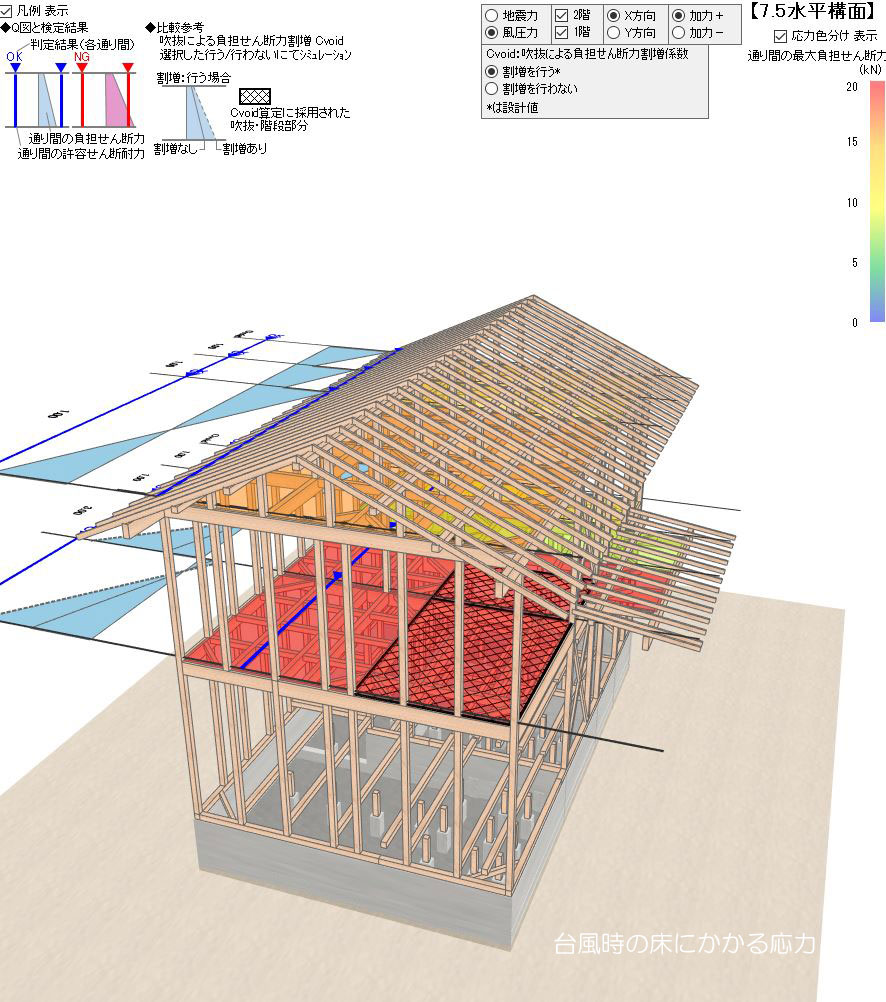

昨日の工事監理は金沢市。朝7時前に事務所をでて戻ってきたのが18時ごろと延べ11時間の工事監理である。流石に今日はこれだけで業務終了であった。内部の耐力壁検査と気密施工チェックだが、2人で3時間かかってしまった。一人なら6時間以上となる。建物が大きいこともあるし、見る内容が多いのがその原因である。

続きを読む

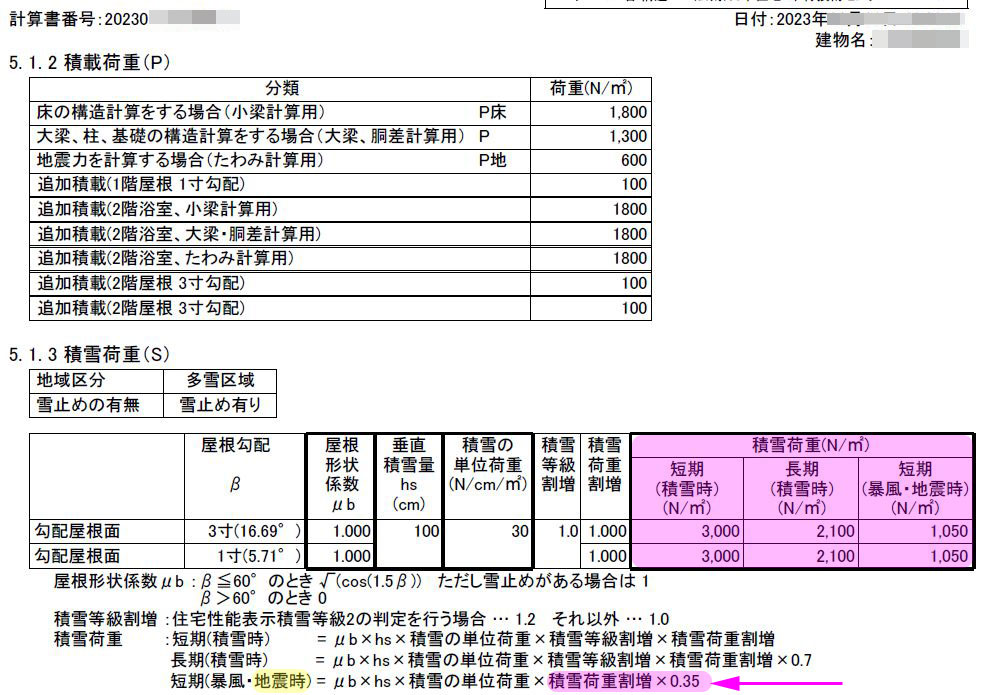

「緑の家」の耐震性能は原則地域で決められた設計積雪量を満たしての耐震等級3となる。このため設計積雪量が2mを超える地域では屋根が少し小さめだったりして、工夫をしながら耐震性を確保している。2mの地域であっても当然積雪1mで耐震等級3を取得も出来るが、明らかに2mより耐震性は劣る・・・と言うより屋根に雪が0.35m以上あるときは一般の家より弱い耐震性となる。0.35mとは法では積雪量の0.35倍だけの荷重で耐震性の検討をしてもよい建て付けであるから。積雪2mなら0.7mで、積雪2.5mでようやく1mに近い0.875mの雪の重さの時の耐震性を確保している。このことは改めて機会を設け説明したい。

続きを読む

電気配線は住宅建築ではほぼ100%必要な設備で、この室内配線はVVFというケーブルで施設されることが99%。しかし随分前から言われているが、このVVFケーブルの設計上の耐用年数は屋内の標準使用で20年から30年とのこと。30年経つと、シースケースの劣化で絶縁が低下し、最悪火災の原因になる。

続きを読む

「緑の家」での実施設計の作業は、意匠系と構造系でほぼ同じくらいの時間を使って作成している。しかし神経の使い方(集中力)はやはり構造図面や構造計算を行っているときが大きく、知識と労力をフル稼働させる。

続きを読む

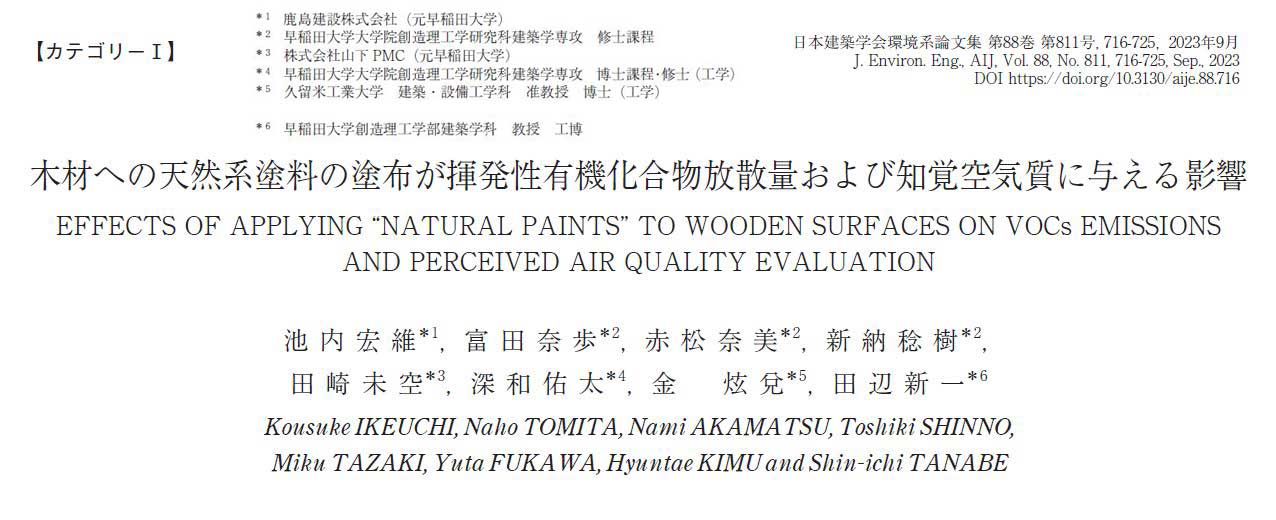

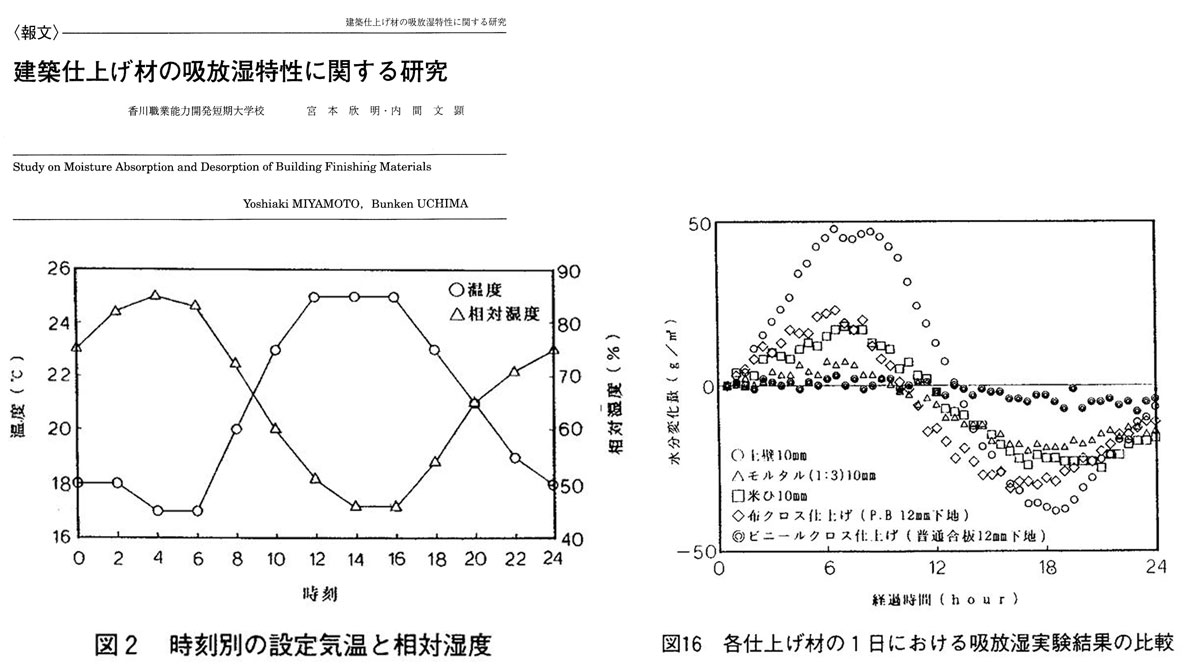

今回の紹介は木材に塗る天然塗料についての査読論文で、状況としてはDIYを想定している。多分家を建てたあとでも木に天然塗料(オイル)を塗っている人は多いと思うが、その際の揮発性有機化合物の影響と評価の論文となる。

続きを読む

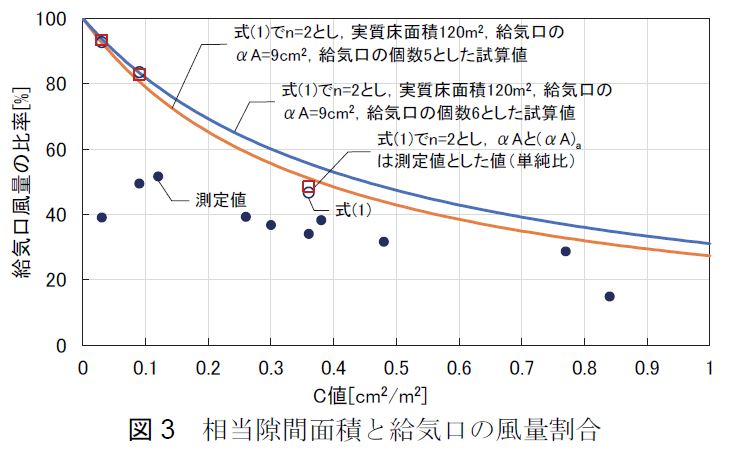

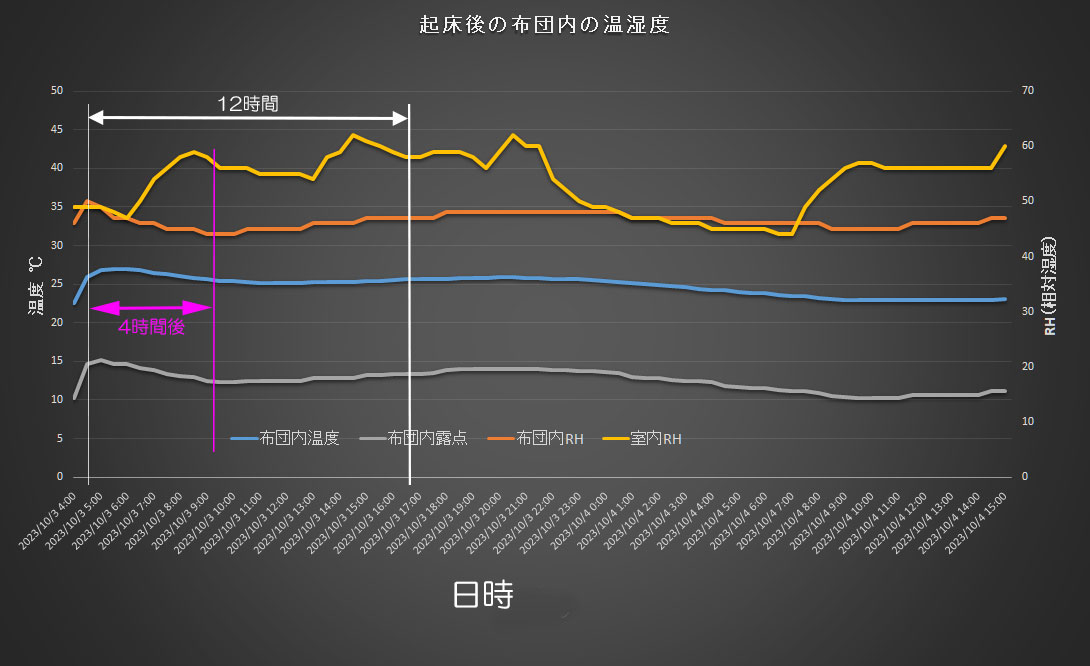

ようやく少し余裕が出来たので再び2023年の建築学会梗概集から興味深い論文を取り上げてみる。その②は上のグラフで、第三種換気の実際の給気口から入る新鮮空気の割合である(実測値と計算値)。

続きを読む

10月でも超高断熱住宅は引き続き冷房している家も多いが、新潟県の一般的な住宅では日最高気温22度から最低気温15度が続くこの季節が、珍しくエアコンがほぼ動かない時期といえる。その状態では家内のRH(相対湿度)は60%~70%くらいになる。すると排気換気であっても今まで半日あれば乾いていた風呂場内はなかなか乾かなくなっている。そこでやはり出番は風呂CF(循環ファン)である。

続きを読む2023.10.12 加筆修正

「緑の家」では1998年の事務所設立以来からの白いAEPの壁天井が標準仕様で、これは今も変わる事がない。安価で質感もよく30年ほどは退色しないAEPはメンテナンスも優れているのでこれからも「緑の家」の標準仕様である。まず何故・・・

続きを読むその3は補足説明である。ようやく秋の気配となったこの頃。こんな時だからこれから新築を計画している人は試してほしいことがある。

続きを読む日本の人口が減ってきており、必然的に空き家も増えてくるが、その空き家を購入してリフォームなどして住むことは慎重に考えた方がよい。これは随分前から私はリフォーム、リノベは基本的に慎重にと申し上げている。そして今でもその考えに変化はないばかりか更にそう強く思う。

続きを読む

「緑の家」では1997年から26年間、上のポリエチレンフィルム0.2mmで超高気密住宅を設計している。そしてこれは今後も変わらないと強く思う。この理由はこの6月~9月のブログで度々お伝えしているが、久々に心が震えたので何度も載せる意義はある。

続きを読む2025年4月に「Ⅴ地区をⅣ」へ、「女性」を「すべての人」へに変更

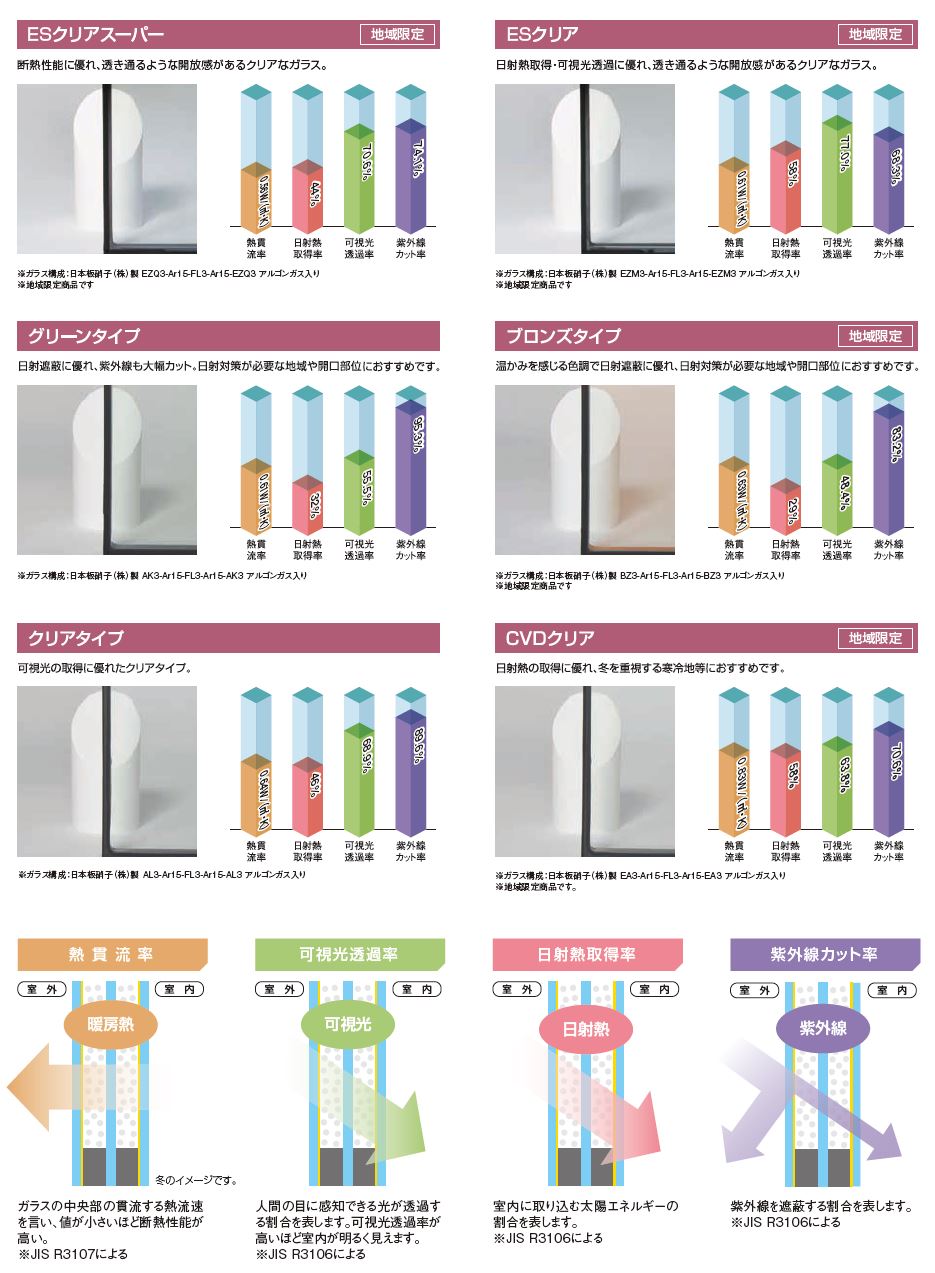

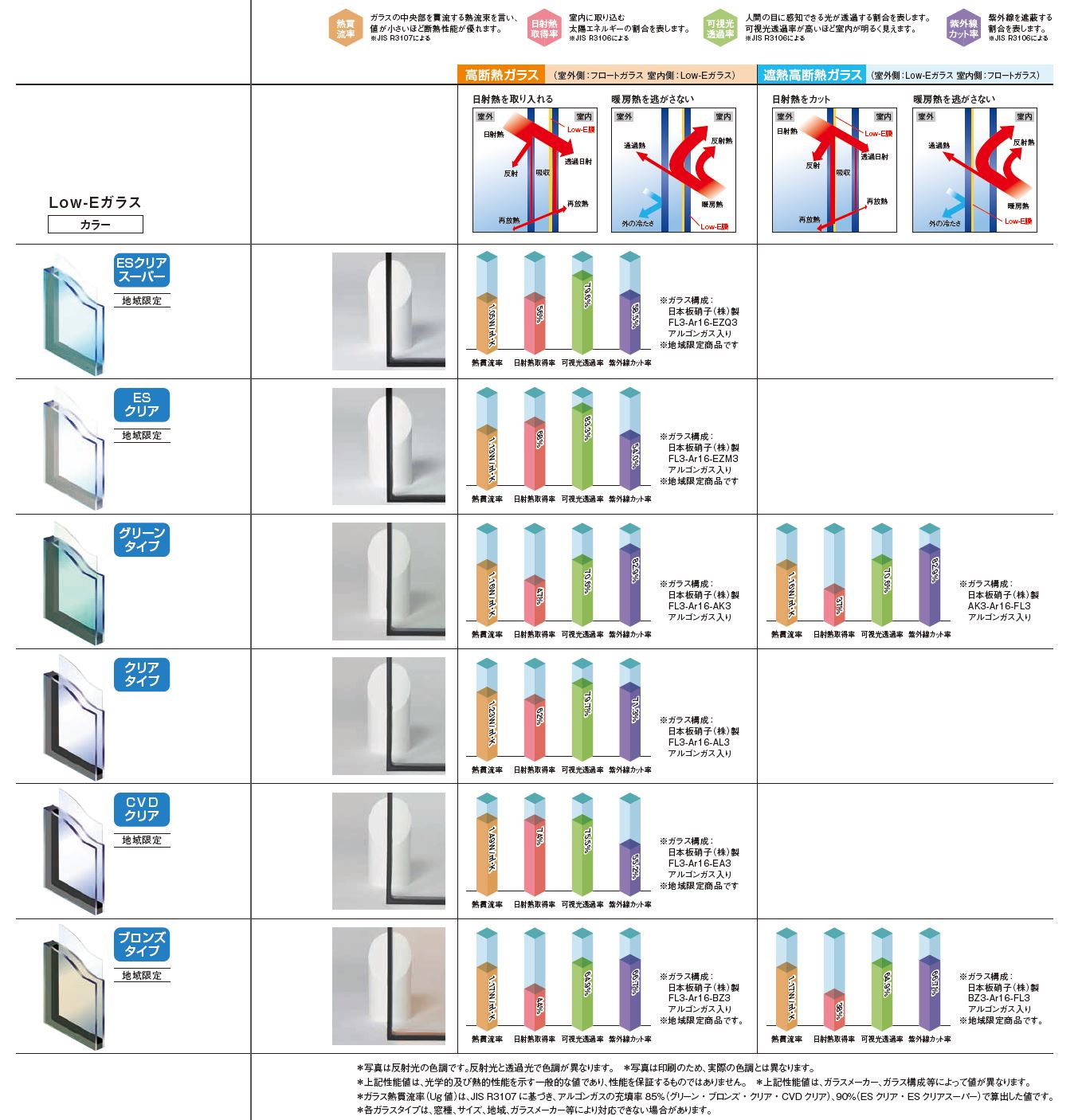

先回の続きである。私のポリシーは住宅の定説を疑って考えることであるため、10年前の提言である風呂CFと同様に、省エネを推奨する方面の方々から猛反発されそうな内容である今回の話題・・・何故遮熱ガラスが良いのか・・・の理由の2番目である。

続きを読む

現在旧新津市(現新潟市秋葉区)に建築中の美幸町の家は、旧山北町で製材された杉の集成材を柱や梁に使っている。杉ラーの私にとって現場に伺うと構造材の杉の匂いに満たされる幸せを感じる。

続きを読む

事務所直ぐ近くに今年の春に販売し始めた建売住宅がある。既に3ヶ月だれも住んでいないが、こんな時にもエアコンで冷房すれば建物の傷みもほとんどないと思っている。

続きを読む

以前ご紹介したある大手ハウスメーカーの外壁下地施工中の写真。白矢印で木材の色が違っているのは、矢印から下の茶色っぽいところが加圧防腐防蟻処理材を使っているからである。

続きを読む

超高断熱高気密住宅は、冬期お日様を室内にできる限り呼び込み無暖房住宅にすることが一つのステイタスのように言われている。しかしそれは周囲景観に恵まれている家では本当にそうなのだろうか?・・・とまたエコ派から反感をかいそうなつぶやきである。

続きを読む2023.09.12 宣言通り外気のデータを気象庁から敷地内データに修正しそのため文章とグラフも修正した。

今回の「空き屋の傷みを抑えるためには換気を止め除湿する事」は提言16としたい。2007年から始まった提言だが既に16にもなり過去の提言には、その提言した年代をみれば既に常識になっている事もある。過去の提言は・・・

続きを読む2023.09.12 宣言どおり外気のデータを気象庁から敷地内データに修正しそのため文章とグラフも修正した。

何回がブログに上げたとおり、現在旧自宅になった寺泊の家は人が一年間住んでいない。通常人が住まないと家が傷むと言われ、20年くらい前にも5年ほど住まない時期があった。その時はしっかり第三種換気を24時間行っていたが、時折帰ると少しカビ臭があるような感じで、よい空気とは言えなかったが、今年は換気を全て止めたら全く臭わず昨夜まで住んでいたような感覚。さてどのように管理したのか。

続きを読む

7月下旬から砂漠状態に近いほど雨が降らないotomo vie centのある出雲崎海岸部。昨日ようやく一ヶ月ぶりに雨が降った。

続きを読む2023年8月29日ハイベストウッドの記載で緑字加筆修正

木造軸組工法の耐力壁には面材型と筋かい型がある。それぞれメリットとデメリットがあるが、建築基準法で規定されている数値を比較すると大きな違いがない。しかし裏話と称して「筋かいはだめ、面材がよい」とのような話をよく聞く。しかもその耐力算定基準に関与した方からの話と称しての情報に触れると・・・それはどうかと思う。

続きを読む昔から「過酷事故や大災害時には子供や妊婦・老人を優先して避難させる」その理由がわからなくいつも考えていた。しかしあるときにはっきりとわかった。

続きを読む

先日お伝えしたように20年以上図面指定し定番だったEGガセット筋かいプレートが廃盤になり入手が困難になっている。このため今後の代換え品を選定しなければならないので様々な金物を現場に持ち込んで検討した。

続きを読む

今年もこの季節がきた。今年はリアルで行われる建築学会。少々フライング気味だがその中で面白いと思ったものをいつものようにご案内する。最初は・・・なんと風呂CF(論文中では浴室循環式と呼ぶ換気装置)の事。

続きを読む

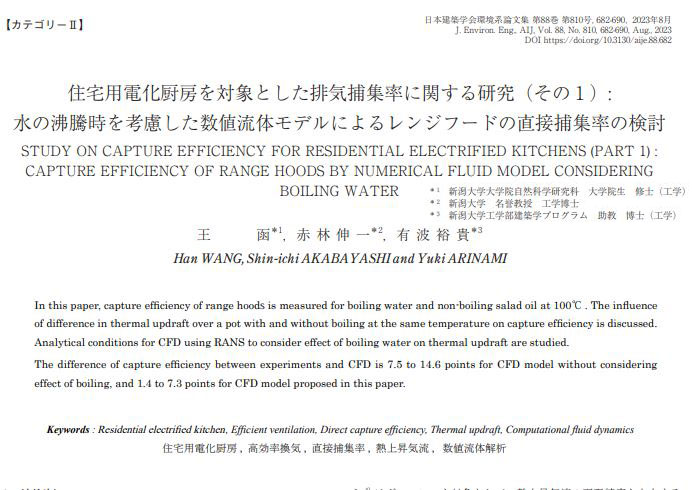

近年の住宅は燃焼しないIHコンロのシェアーが一定数有り、ガスコンロと違い、燃焼ガスそのものの上昇気流がない時の油煙や水蒸気、煙などの捕集の知見がまだまだ少ない。そんな中で20年ほど前からIHコンロにおける最適なレンジフードを研究している恩師ラボの最新査読論文を紹介する。

続きを読む