ちょっと怒っている!

「 家の論評、業界裏話 」一覧

面材耐力壁(構造用合板による耐力壁)の難しさ

木造住宅において構造用合板で耐力壁を取る事が世の中で多くなってきている。耐震性も上がるし筋かいより施工が簡単であると言った意見もあるがその巷の実態はどうなのか?

熱交換型個別換気扇のエビデンス

超高断熱高気密である「緑の家」の換気システムは2種類あり、標準で採用する全熱型個別換気システムはとても単純な換気計画である。

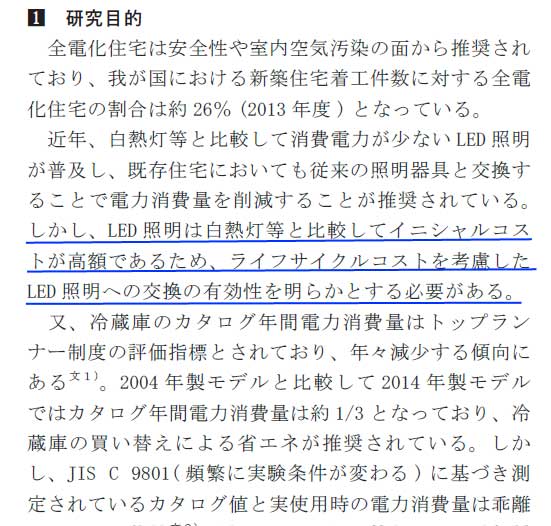

エビデンス 根拠を示そう・・・その2

エビデンスの第一は「日本の法律」=建築基準法や施工令・告示・監修が国交省の書籍で、第二が査読された論文となるが、時折査読されていない論文でも、信用性の高い論文があり、その条件として民間企業に勤めていない人が筆者である事(民間企業に席があってもすばらしい論文はあるが)。

エビデンス 根拠を示そう・・・

最近特によく使われる単語に「エビデンス」という言葉がある。

日本語では証拠とか根拠になるが、何でも横文字にしたい人達にはうけている。

実はこの「根拠」を示さないまま第一線で営業をするHM(ハウスメーカー)が多い。

ZEH(ゼッチ)は・・・年功者ほど期待しない。

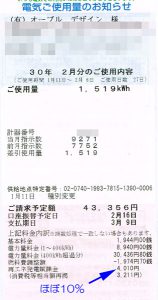

電気料金の明細を見ていますか?

直近の電気使用料金の「再エネ発電賦課金」※の比率・・・なんと10%に迫る勢いで増えている。つまり全ての家庭の電気代が10%ほど殆ど告知がないまま増えている。

※主に太陽光発電などを普及させるために、電気生産原価以上で電気を買い取りその差額を全ての国民に負担させるシステムのこと。

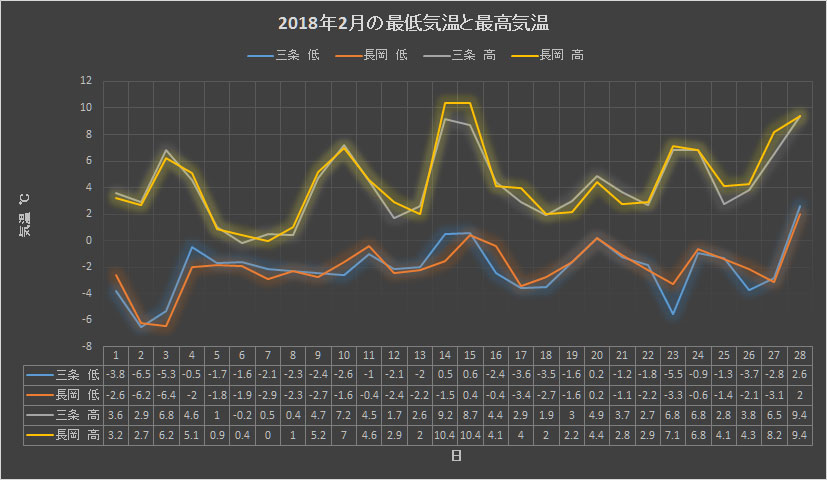

長岡と三条の2月の気温

今年の冬は寒かった・・・。事務所の暖房に使った電気代も軒並み昨年度より2割から3割増しで、井戸ポンプ融雪に使った電気代は2倍となっている。そんな冬の三条市と長岡市での気温の差を比較した。 続きを読む

雪と新潟空港

明日、堺の家の地鎮祭が執り行われるので、今日新潟空港から伊丹に向かう。昨夜からの降雪が10㎝なので欠航にならないか心配しながら事務所を6時に出発。フライトは8時40分なので7時30分に出れば普通は間に合うのだが、何しろ雪のための渋滞は読めないので、2時間30分前に出ることになった。 続きを読む

過度の加湿・・・いい加減に止めませんか?

湿度に間違いがあったので修正。2月9日

最近の地上波のお茶の間ワイドショーによると・・・

「風邪の予防にうがいは効果が無い」

と医師がでてきて解説していた。

あれほど、あれほど・・・数十年前から風邪予防には

「外出後はうがいをしなさい」

的な上からの物言いで信じ込まれていたうがい・・・。

私は20年ほど前からこれは眉唾だと思い、うがいなど殆どしたことがない。

数年前の東芝製のエアコンはリコールした方がよいのでは?その3

こちらは今年1月半ばから行っているエアコンの不具合の原因特定作業。

今日ようやく原因が特定され自身で目視できた。

アルミ既製品カーポートの事

1月10日13時 以下と未満が間違っていたので修正

「アルミの既製品カーポートを囲ってガレージっぽくしたいのですが、問題ありませんか」

のような質問があった。そこで返信メイルで書けなかった詳細説明をする。

下の写真矢印がよく見るアルミ既製品カーポート。

わかり易くする為に一言で答えると・・・

アルミの既製品カーポートを壁を取付けて囲ったり太陽光パネルを屋根に載せることはNG。法的に問題がある(構造的に問題がある)。

安価なアルミの既製品カーポートを構造体として使えば確かにコストダウンできるような錯覚に陥るが、それは構造的、法的裏付けがない。

なぜか?

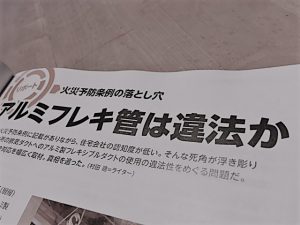

建築技術2018年1月号買いましたか? その4

繋げる感覚 調湿から

調湿が一時ブームになったが、最近あまり聞かれなくなった。しかしまだ根強く調湿にたいし興味がある・・・というのが巷の気持ちであると思う。そこで結露とは切っても切り離せない調湿について今企画内にも数ページの解説がある。

建築技術2018年1月号買いましたか? その2

カーポートの結露

今回のテーマは

「結露」

です。そして今回は難解な内容である・・・とその1で言っておりましたが、監修された南先生のあとがきには、

「(義務化される)2020年の手前で結露をキチンと理解して欲しい。ちょっと難しいかもしれませんが何か不安になったり、確認したくなるたびにページをめくってください」

とあります(笑)。簡単化、単純化するのが得意な南先生をもってしても「難しい」とありますから普通の人には大変難解になるでしょう。

建築技術2018年1月号買いましたか?1

建築技術という雑誌は、私達建築士向けの内容が殆どで、一般建て主さんが見る為の内容ではありません。専門的すぎて読む気がなくなるからです。しかしこの「緑の家」のコアな読者さんは、多分・・・普通の人たちではなく特殊な人たちのなので、面白い内容・・・だと思います。 続きを読む

今年のまとめ 基礎から逃げる熱と床下の多湿環境

更に夏型逆転結露

まず今年も研究テーマは床下にありました。

特に基礎断熱の熱の逃げ方や床下内に外気導入した場合又は、通風で夏期を過ごした場合の床下は多湿空間になり、数年経過するとカビの問題が起こります。

高気密高断熱に必要な「気流止め」とは?

気流止め・・・って聞いた事がありますか。

建て主さんから質問がありましたので少し詳しく説明したいと思います。 続きを読む

トイレ便器の交換。無難な便器とは・・・。

こちらは13年前に竣工した「緑の家」の便器です。当時はタンクレスでウォッシュレットと本体が一体化した便器として一躍注目され、便器の新たな流れを作った商品です。

しかし・・・

論文の大切さ 査読論文

家庭用エアコンのAPF その2

その1から時間が空きすぎて忘れた方はもう一度その1をご覧ください。

何時ものようにこれ以後カラーの線や網掛けなどは浅間がわかり易いように論文に勝手に手を加えた。論文執筆者様にはこの場で無礼をお許しを頂きたい。

その1ではこの論文の結果を申しあげ、この論文の主結果が「実測した風量自動COPを使ってAPFを算出したときに、カタログAPFとの差が2倍になる条件も存在した。また合成COPマトリックスに変えた場合はその差は1.2倍程度になった」

事でした。その2ではこの合成COPマトリックスについてご紹介します。 続きを読む

太陽光発電が災害時に使えるために・・・

太陽光発電を設置する個人宅での設置目的は、第一が経済(投資)性で第二が災害時の電力確保で、最後に環境によいと考えていると思いますが、日経アーキテクチャーによると、この第二目的が災害時に使えない公的資金を注ぎ込んだ施設が多いとのこと・・・

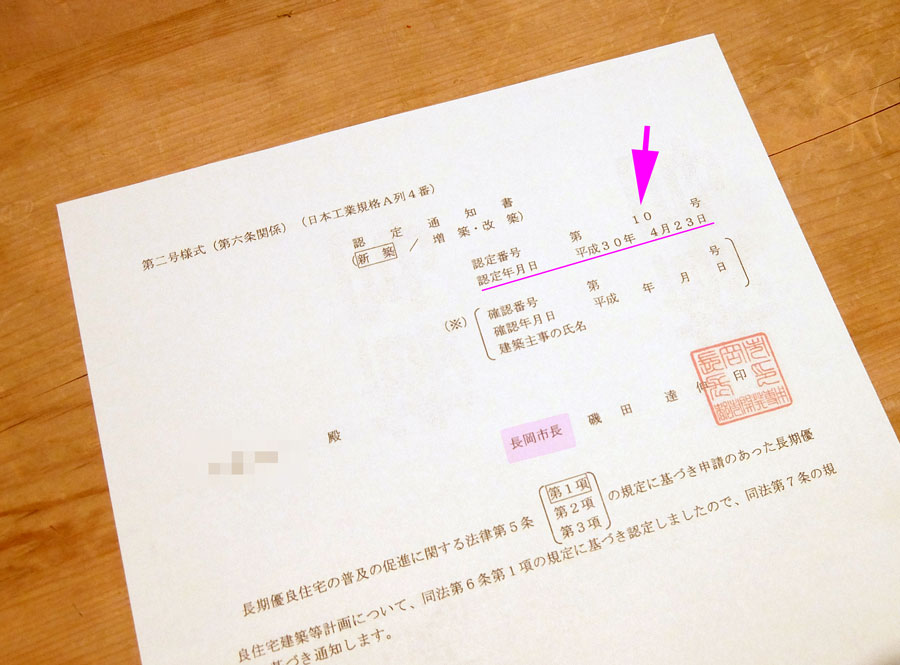

コーナーサッシが実験で認められた

・・・日経ホームビルダーから

速報・・・24日追記

日経ホームビルダーさんがこの記事の一般公開(要無料登録)を25日まで行うそうです↓。

http://nkbp.jp/2zv8YLK

又は

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/atcl/bldhbd/15/1711/050900014/?n_cid=nbpna_mled

今月号の日経ホームビルダーに・・・

なんと

「大開口部でも高耐震になる秘訣」

と気になる題が・・・

民法改定で家の請負契約も変化

下の通り日経ホームビルダーさんによると、3年後の民法改正にをうけて当事務所でも標準契約書式である、旧四会連合の発行する建て主さんと設計の契約書や、建て主さんと施工会社の契約書の改正を行っているそうです。

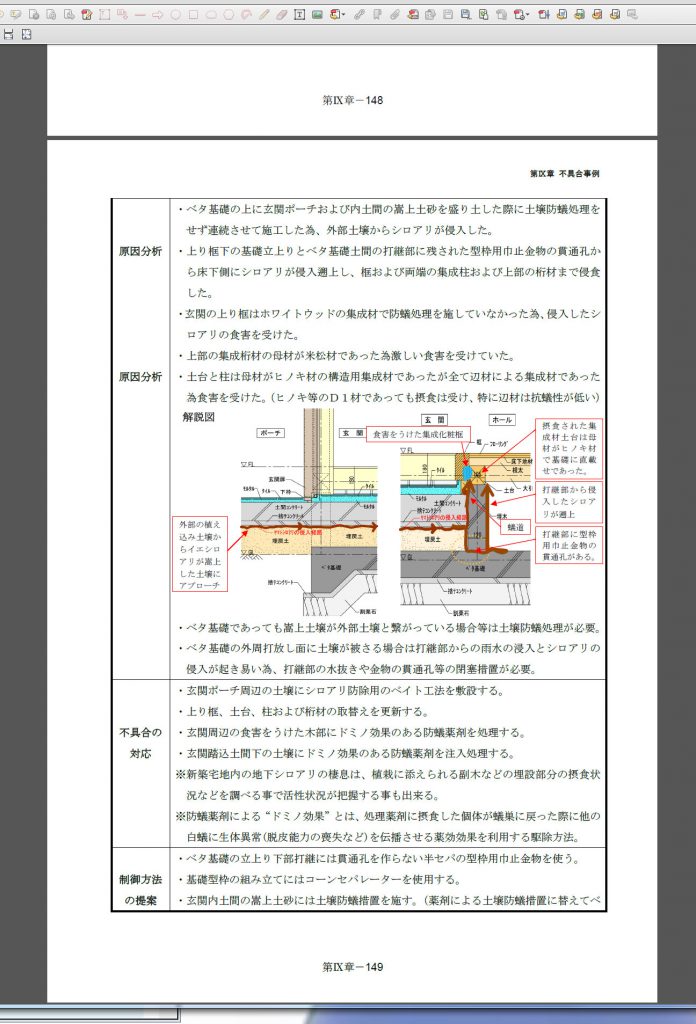

白アリの侵入はどこから?

国総研資料から 玄関が大事!

2017年9月20日加筆修正 1mm以下→1mm以上に修正

先回ご紹介した国総研のHPのある資料では、住宅の耐久性に関する様々な情報を公開しています。そのなかで今回は「白あり」を取り上げます。

屋根の劣化はなぜ起きる

国総研資料から 防水シートが大事!

以前のブログでも何回か説明しましたが、屋根の防水性は一重に防水シートで保たれております。特に瓦屋根は風速15mを超える風雨になると結構な量で瓦の裏側に水が回ってしまいますから、防水シートがない場合は漏水します。その特性も↓のように報告されております。 続きを読む

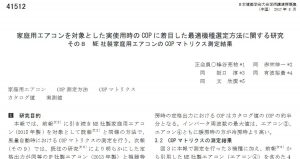

2017年 建築学会の論文梗概集5

様々なエアコンのCOP特性

こちらは昨日の「エアコンの省エネ性表示の崩壊か」の前にご紹介すべき論文で、

「家庭用エアコンを対象とした実使用時のCOPに着目した最適機種選定方法に関する研究

2017年 建築学会の論文梗概集4

エアコンの省エネ性表示の崩壊か?

今期の論文の目玉・・・

恩師ラボの論文です。

家庭用エアコンで既に5年くらい継続して実測を行っている新大の赤林ラボですが、今回の発表も先回に続いて私には衝撃的です。

2017年 建築学会の論文梗概集3

YUCACOでカビの伸長を確認

オーブルデザインでは、殆どの設計者が取り上げない建築学会の論文についてご紹介しております。特に今回は住宅の省エネ・床下暖房・環境分野では第一人者のグループの論文から・・・。

YUCACOといわれる床下をチャンバーとする全館空調した家で、梅雨期のカビの調査が行われた。

夏のエアコン(再熱除湿以外)はクーラーと呼ぶべき!

今日から8月・・・それらしい話題を一つ。

昨夏の「緑の家」の見学会では、床下用エアコンによる再熱除湿を使い、床下を強乾燥させた事を動画で公開しました。

今見ても・・・「緑の家」らしい裏付けで家造りをしているな~と思っております。