新潟県において構造計算で建物の安全確認を行った場合、上のような積雪量のわかる表示プレートを玄関のわかりやすい位置に設置することが、木造住宅においても、この4月からの法改正で実施される。

続きを読むこの記事をアップしてすぐにコメントを頂き、それが記事に対して重要なことなので記事の修正加筆をしております。今しばらお待ちください。

10年以上前から構造材加工で注意していることがある。それは間柱欠きをできる限り少なくすることである。一般の読者さんにこれをお伝えしても「?」になるだろうが、構造でも最低基準となる「建築基準法施行令」の第44条では「梁や桁の中央付近の下側に、耐力上支障のある欠込みをしてはいけない。」という規定がある。

続きを読む

今日のブログは先週新幹線の移動中(10月25日)に書いているので表現がそのようになっていることを先にお断りする。

工事監理者とは、建築基準法第5条の6の第4項に規定され建て主さんから指定されてその業務につく者である。現場監督や工事管理者とは全く異なる業務を行う。それは建て主さんの代わりとなって図面と工事内容が同じかをチェックする人のことである。

続きを読む2023.10.12 加筆修正

「緑の家」では1998年の事務所設立以来からの白いAEPの壁天井が標準仕様で、これは今も変わる事がない。安価で質感もよく30年ほどは退色しないAEPはメンテナンスも優れているのでこれからも「緑の家」の標準仕様である。まず何故・・・

続きを読む断熱等級6をこえ7に近い住宅を超高断熱住宅と言っているが、最近はこれに全館空調がプラスセットになっていると紹介される。しかしこれは物事の流れが逆であり、全館空調するために超高断熱住宅が必要なのである。

続きを読む

今年は県外からのご依頼を多数頂いている。その中で既に実施設計が始まっている鹿嶋の家とこれから基本設計に取りかかる土地に2週連続片道400kmを「風」で、昨日は往復800kmをなんとか移動した。

続きを読む昨年春からウッドショックが起こり、また世界的な半導体不足、化石燃料の高騰などが重なり住宅の価格はかつて経験したことのない上昇を続けている。「緑の家」でも参考価格は上がっているが、決して高額な住まいではないだろうと思っている。

続きを読む本日当HPのお知らせ欄にアップしたが、「緑の家」の参考価格が再び上昇した。下のリンクからご覧頂ければと思う。

https://arbre-d.sakura.ne.jp/home/news/news-3987

オーブルデザインは純粋な設計事務所であるため、当然施工は行なわないし施工する工務店が限定されていない。このため参考価格になるが、この一年間で3度目の大幅改訂である。今後落ち着くことを願うばかりである。当然、コスト圧縮のため構造木材をできる限り効率よく設置し、少なくする事も考えて参りたいが、目に見える部分の部屋内の木材は大事なポイントなので、そこは減らすことを現在考えていない。

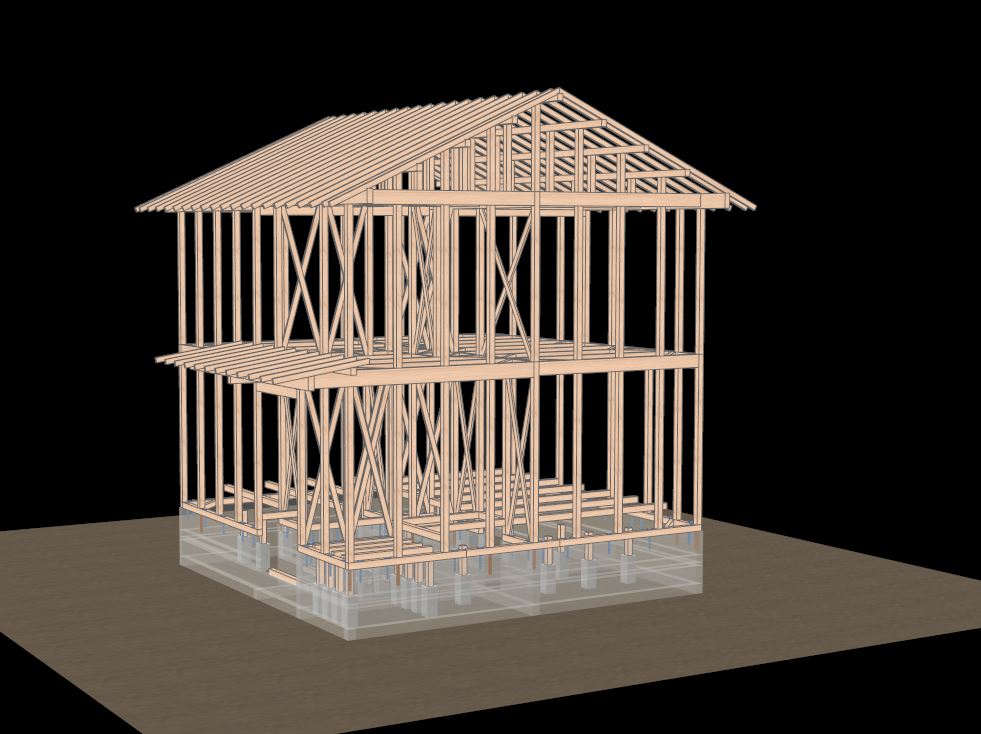

続きを読むZEHの普及に伴い、

1.断熱材が厚くなり重い壁、天井

2.窓がトリプルガラスで重い

3.太陽光パネルの設置で屋根が重い

ことが明らかになり従来の建物重量の条件では耐力壁が不足する例がでてきた。そこで国交省は2025年の断熱義務化に伴い、原則木造2階建ての構造審査を行政で行なう方針に決めたらしい。

続きを読む最近、私は寒がりに拍車がかかっている。冬期は事務所で最も高齢である私に事務所の室温を合わせている。当然低断熱の事務所であるが、それでも24時間連続暖房するとそれなりになっているので、現在は23.5度から24度のエアコン設定が多い。

続きを読む

上の図は構造計算で用いる地震力算定時に使用する地震地域係数である。これを見ると新潟県は0.9となり関東、中部などの1.0に比べると10%も少ない力で計算してよい事になる。

続きを読む

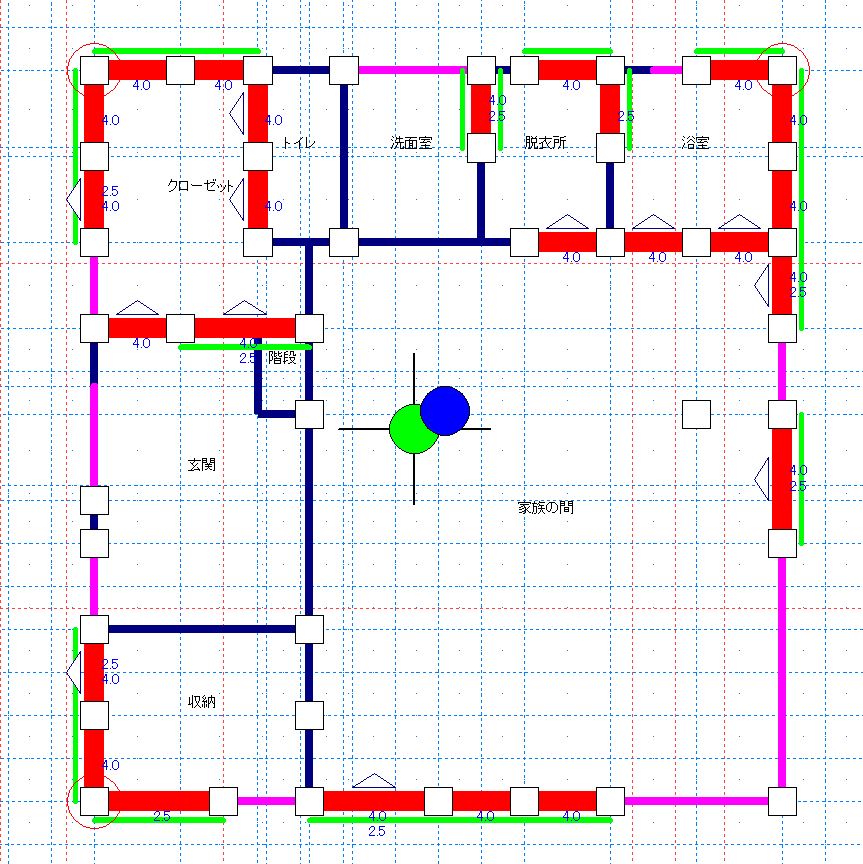

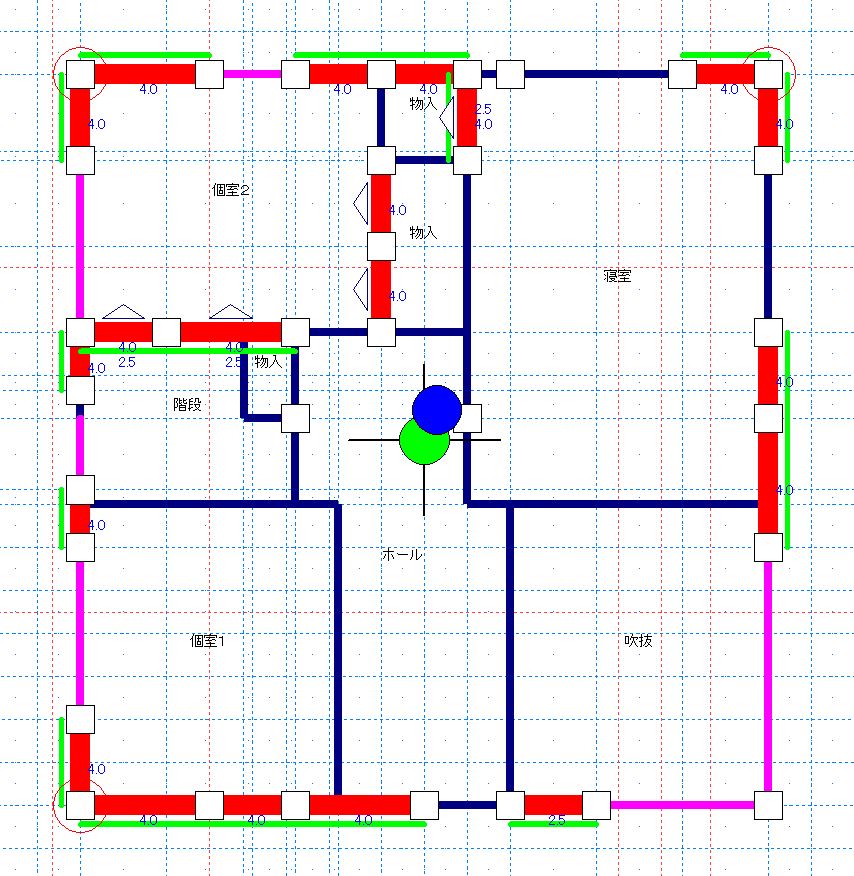

これは新潟県のある長期優良住宅を取得した「緑の家」の耐力壁位置図である。この「緑の家」は設計積雪量が1mで耐震等級3の性能をもつ。この建設地域は1mの積雪が最低の垂直積雪量として決められているが、この建物を垂直積雪量が2m以上が標準の三条で建てようとすると・・・

続きを読む最近のニュースにおいてCOVIDー19の陽性者が自宅療養中に亡くなって数日後に発見される事例を報道で耳にする。これはCOVIDー19によって浮き彫りになった住まいと家族・同居人の現在か。

続きを読む

科学的なことや物理的な事でなくて申し訳ないが、建物の寿命はカビと人の想いが決定的な要因だと何度も申し上げているが、これは人が物でなく人だから。

続きを読む

他媒体でも聞いていたがこの度日経ホームビルダー3月号で「デザイン模倣で賠償命令」との事例に感じたこと・・・。

続きを読む

5年前に「『緑の家』は無難な家を目指す」と宣言している。

周りの人に無難な家を造るというと、皆さん怪訝そうな顔になる。無難とはさして優れておらずありきたりな物という印象のためである。しかし茶の世界にも「無事」という言葉があるそうで、これは平穏無事ではなく・・・

続きを読む

数年前から「緑の家」では積雪が1mを超える地域でもほぼ全棟で耐震性能が等級3以上となっている。積雪1mでの耐震等級2は、雪の降らない関東の等級3と同等であると以前ブログで紹介した。つまり積雪1m以上ある地域の等級3はそれ以上の耐震性を示す。

先日設計を終了した「京極町の家」だけは耐震等級2である。この理由は屋根勾配が45度も有りほとんどの雪は落ちるはずであるが、法律上の決まりで積雪荷重を最低限の1mとすることが出来ないため。京極町では落雪出来ない屋根は積雪2.3mで設計する必要がある。雪が滑り落ちる屋根は2.3mから減じて最低1.4mにして構造計算を行わなければならない。

続きを読む

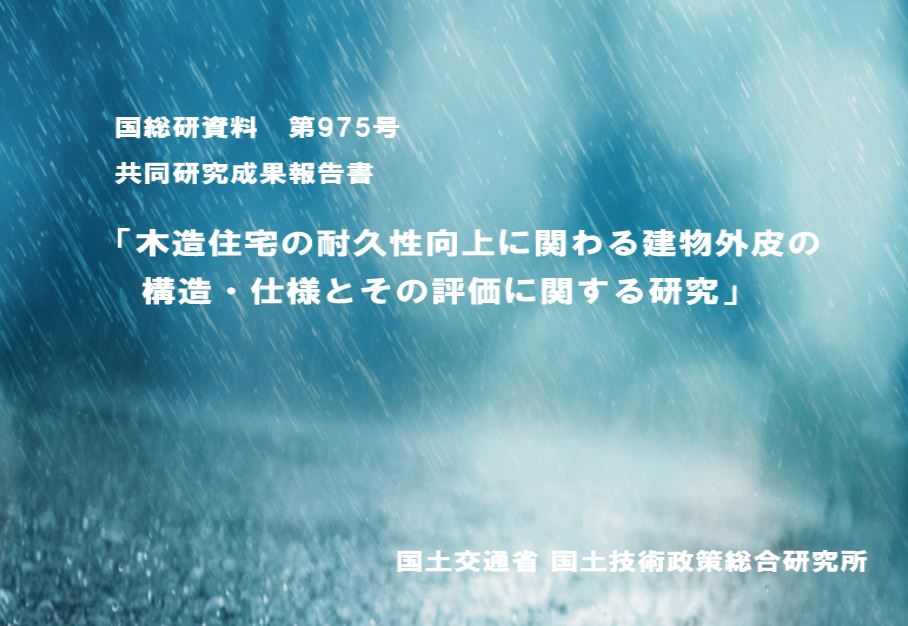

2回目は木の耐久性である。このことはブログで何回も登場しているので根拠として説明する。「緑の家」は超高断熱高気密の特徴があるが、大事にしている順番は耐震性と耐朽性が一番で、快適性の手段である超高断熱は2番目になる。

続きを読む2020.07月 内容は合っているが小数点記載位置を勘違部分を修正。

人と家と車・・・どの接地圧が大きいか考えたことありますか?

接地圧とは面積あたりの押しつける力(反発力)のこと。家が傾かないで建っていられるのは家の全重量がかかる基礎接地圧に負けない堅さのある地面があるため。

続きを読む敷地調査の事を現調ともいう。現調は現地調査の略で敷地調査だと建築前の調査のことに限定されるが、現調は建築後、既存建物の調査も含まれ広い意味となる。 続きを読む

「土地条件が90%影響するのが住宅」の その2である。

建物はその土地の環境によって大部分が決まると良く言われる。特に住宅はその土地によって間取りも含めた暮らし方が90%決まると私は思っている。 続きを読む

17年前に設計し、16年前に竣工した「緑の家」のメンテナンスに伺ってきた。

「緑の家」のこのブログは、住宅関連の家の事が半分で、その他生活や暮らしのことが半分ほど最近では占めている。これは家とは生活の中心となり基盤となるが、どんなに高性能の素敵な家を新築してもそこに住まう人がその人の暮らし方、生き方にその家が合わなければ残念な事も多くなる。そこで「緑の家」の設計者や住人が日本という世界でもまれな寒い冬と高湿の夏を併せ持つこの日本でどのように暮らしているかが、家というハードと同じくらい重要だと気づいたから記事の半分を占めるようになった。そのきっかけとなった築102年(令和元年時)の「て・こあ」。今まで256回の連載を続けているがこれからも紹介したい。