新潟県における大地震の想定⑧では「耐震化率の定義がおかしい」とと投稿したのに、⑨では新潟県における大地震の想定⑨では「耐震化の定義を理解する」とあるのはおかしいだろうと思う人がいるはず。私もそう思うがこれには少し理由がある。

続きを読む新潟県における大地震の想定⑧ 耐震化率の定義がおかしい

題名変更しました。

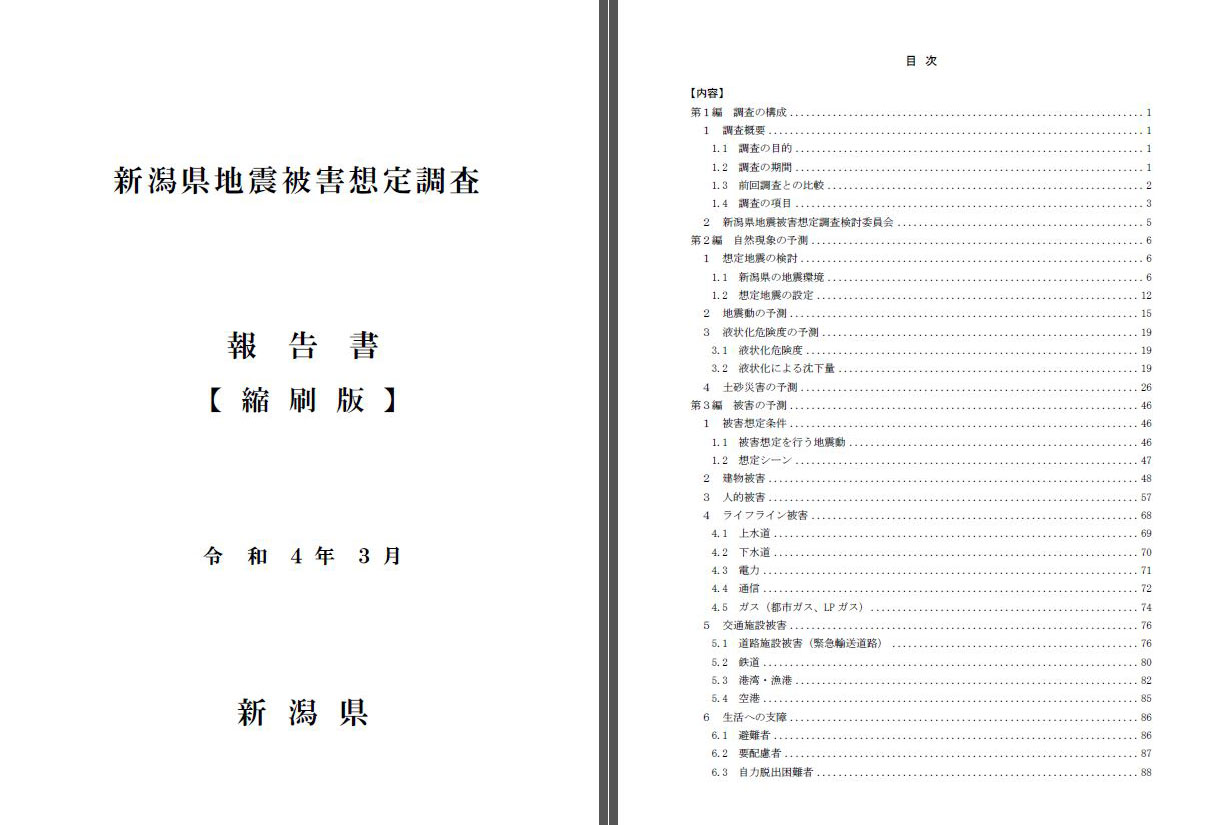

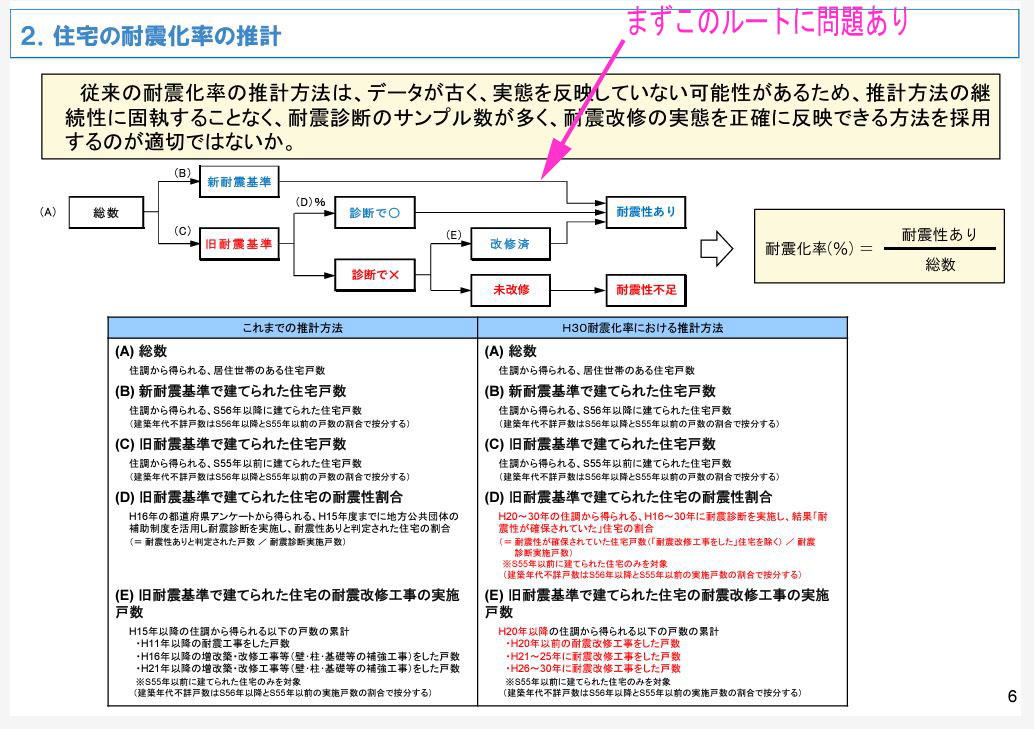

新潟県での耐震化率は全国平均並みの令和2年で89%を超えたとのこと。えっホントに・・・そんなに耐震化率って高いの?。

最近目に付く「耐震化率」。耐震化率とはなんぞや?と思い検索すると上の国交省のHPにあるこれが耐震化率の定義らしい。

続きを読む鹿嶋市の家 完成② 日常時の内外差圧計測

「緑の家」はいつも変わったことをやる。この27年間欠かさず全棟で完成時に気密測定しており、今回もUA値で0.2(BELS認定)、隙間相当面積C値で0.2cm2/m2、と良い数値が出ている。そしてこの気密測定時は24時間換気扇類を全てOFFする規定である(JIS規定)が、換気扇が可動している日常生活時の建物内外差圧を測ったことがない。先月デシカを24時間換気扇とした時に不審な内外差圧があったので、当面のあいだ気密測定以外にも日常想定条件で建物内外差圧を測るつもりである。これで換気しているときにその家がどのような差圧になっているかがわかり、より確かな換気計画となる。例えば局所換気のトイレ換気扇がONになると一台あたり10Paの負圧が生じる。

続きを読む鹿嶋市の家 完成①

茨城県鹿嶋市の建築中の「緑の家」が完成した。この鹿嶋市の家はAグレードの仕様で有り、G3以上のUA値0.2w/m2k断熱性能となる。

続きを読む武甕槌大神(たけみかづちおおかみ)の社

昨日茨城県に建設中だった鹿嶋市の家のお引き渡しをおこなった。そして10回も通っている鹿嶋市だが初めて日本3神宮である鹿島神宮にスタッフと共に参拝する。

続きを読む明日の完成チェック行きを前にして

明日は鹿嶋市へカングーで向かおうとガソリンを入れ、必要な物を確保しようとウエルシア新潟三条店で買い物をして帰ろうとエンジンをかけた。一度かかりエンストしたのでもう一度キーを廻してもかからない。あれっ・・・少し悪夢が過ぎった。

続きを読む動画系のネット情報と換気等

先回・・・「緑の家」のホームページやブログ自慢は、とにかく情報を削除しないといことに尽きる。1999年から25年間のネットに上げた情報は可能な限りすべて公開している。・・・と書いた。皆さんも思い当たる事があると思う。

続きを読む茨城県 鹿嶋市の家 完成前チェック

鹿嶋市の家の完成前チェックのため、本日鹿嶋市へ伺った。休憩をしっかり取ると片道5時間くらいかかるが、2人で4時間30分で夏期は行くことが出来た。しかし今日は雪で道中2件の事故直後(関越道路)を見てしまい、結構慎重に運転したのでやはり5時間かかってしまった。

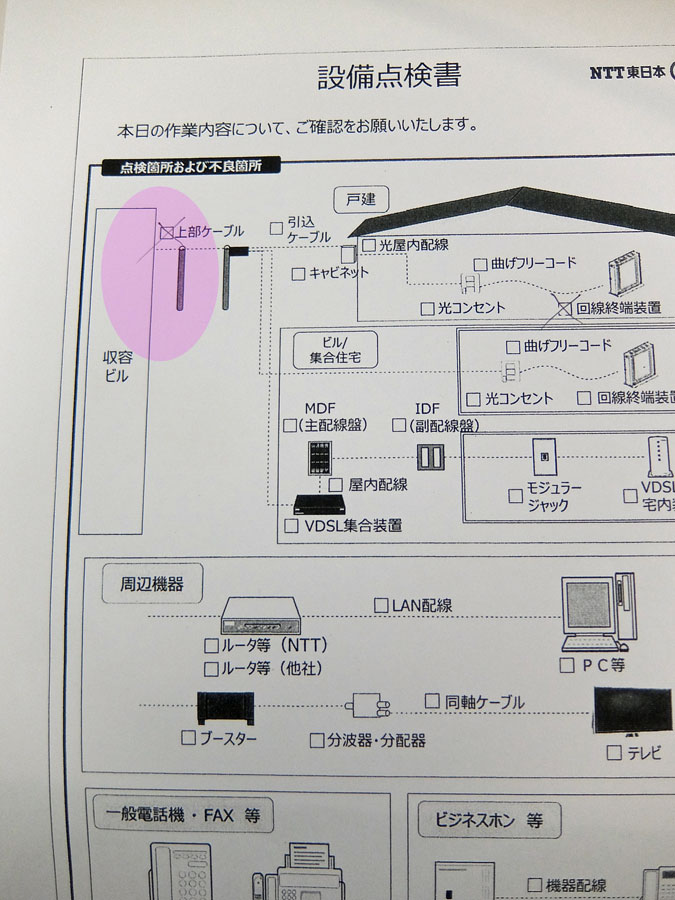

続きを読む緊急 ネット(電話)開通

皆様にはご迷惑をかけました。修繕終了しました。原因は局舎から100本ほど束ねた光ファイバーケーブルらしく、ホントかどうかわかりませんがそれを2kmほど換えたとのこと。しかし光ファイバーの故障で業務が半分くらい不可能状態に・・・。あんな細い線で20年も持つことが不思議で、且つ設計対応年数がないということである。こんな線に業務の半分が影響を受けること自体不安定なインフラだなと思っているが、やむ得ないのであろう。

続きを読む動画系のネット情報と集成材

「緑の家」のホームページやブログ自慢は、とにかく情報を削除しないといことに尽きる。1999年から25年間のネットに上げた情報は可能な限りすべて公開している。その中でオーブルデザインでは動画の情報が極端に少ない。これには理由がある。

続きを読む茨城県でプチ完成見学(平日)

予定の完成日から大きく遅れていた鹿嶋市の家の完成が2月26日(月)になり、次の日に引き渡しというハードなスケジュール。そのため来週22日に一度鹿嶋市にプレ完了検査に伺う。そして26日に最終完成チェックを行うが折角素敵な「緑の家」が出来上がったのでそのわずかな時間でご覧になりたい方に、数組だけ時間を設ける予定。一組様は既にご依頼があるので、もう一組くらいの枠を設けるので「一度は見たい」と思われるかたはご連絡ください。

続きを読む四方山話 ブレーキとアクセルの配置

私は18才で運転免許を取得してから今日までの大凡40年間に数回だと思うがアクセルとブレーキの踏み間違いをしたことがある。

続きを読む復旧しています。

ご心配をおかけしました。

故障の電話を契約会社にかけONUか光ケーブル等断線だと判断され、もう一度修理の日時連絡を待っていたところ、突然何もしていないのに普及した。理由が不明なのでまたこれからおかしくなるかもしれないが、今のところ通常業務が可能である。

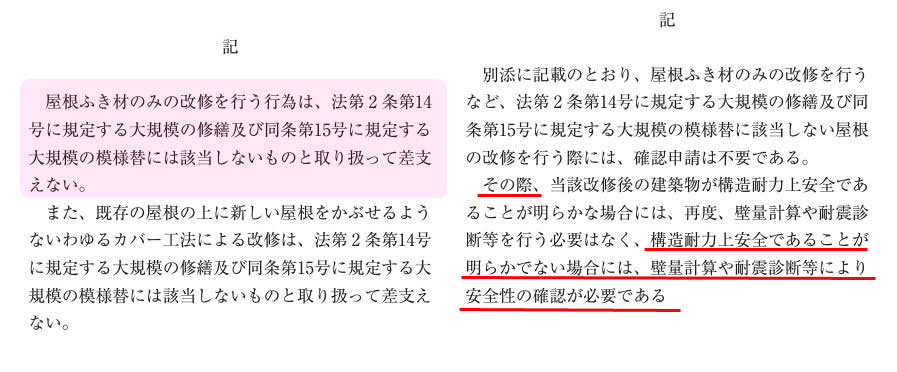

新潟県における大地震の想定⑥ リノベーションの確認申請の修正と補足。

その⑤ではリノベーションが前より良くなると建て主目線で話したつもりであるが、その理由の確認申請の取り扱いに間違いがあったので昨日のブログを修正する。しかし2025年の4月からリノベーションが少なくなることも考えられる。

続きを読む新潟県における大地震の想定⑤ 来年以降のリノベーションは耐震性がアップ。

2024.02.15 緑字加筆修正

実はリノベーションに朗報?もある。2025年からは既築住宅の大規模な修繕と大規模な模様替えは確認申請が必要となる。確認申請が必要となれば法に合致する必要があり、そうなれば耐震性は概ね震度6強で倒壊しない程度の耐震性を得る。つまり現法の低い壁量基準より耐震性がアップする。

続きを読む新潟県における大地震の想定④ リノベーションはNGか。

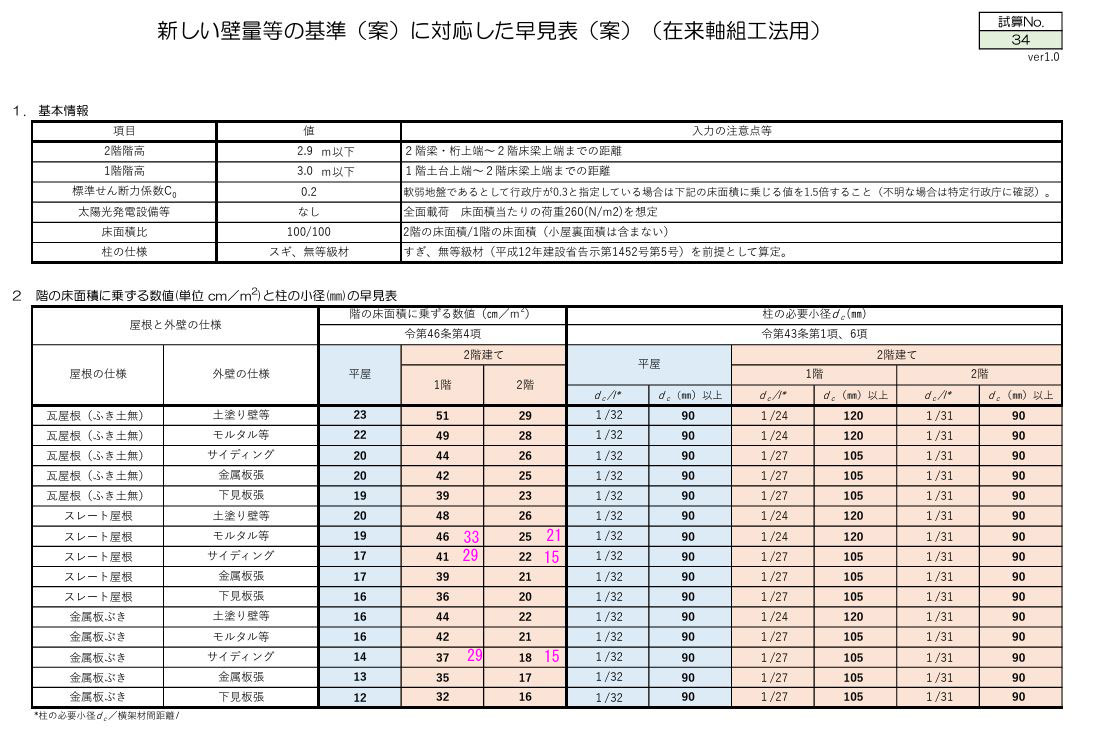

2025年から建築基準法の耐震基準は大きく変わる。上の図が2025年から運用される木造住宅の耐震壁量である。ここで注意したいのは上の図は太陽光発電パネルを設置しない従来の家での数値である。

続きを読む新潟県における大地震の想定③ 新築・既築の耐震化

その1、その2でお伝えしたことを新築、既築別にまとめると・・・

続きを読む新潟県における大地震の想定② 最悪な想定をする。

最近「緑の家」のブログは超高断熱高気密の内容より構造の話題が多くなっている。これは超高断熱が既に認知されてきているので、「緑の家」としては特にこれ以上一般的な情報を伝える必要性がなくなったと判断しているからである。そして今後の耐震関連と6年前から次の関心事であるカビについて、更に多くの内容を発信したいと思う。

続きを読む築130年のotomo vie cent リノベ その35 柱の取り替えと古民家リノベの方針

建築基準法では築造時の法律には合致しているが現法に合致していない建物を既存不適格建築物と呼んで違法建築とは区別している。今回のリノベは用途変更無しで構造材のほとんどをそのまま利用しているので、当然既存不適格建築物のままである。よって基礎コンクリートが無くても法的には問題ない。ということで、置き石の石場建て建築としてリノベしている(この石場建てのotomo vie centの耐震性については以前のブログにてその考えを表明している)。

続きを読む22年経過の木製玄関戸とヒノキの床

22年ほど経過した北欧製の木製高断熱玄関戸の現在である。「緑の家」が当初からずっと使い続けている高断熱製の玄関戸である。使用する方位などで痛みは違うが、こちらはとても良い具合で経過している。手入れは初期以外はまったくしていないそうである。

続きを読む築130年のotomo vie cent リノベ その34 移り変わる設備

最近の2つの設計事例で薪ストーブを設置する建物がある。薪ストーブはこのotomo vie centでも日常的に使用しており、薪は乾いた廃材を使用しているが、それでも点けはじめは多くの煙が立ち上る。

続きを読む構造最優先が「平等」と考える理由3・・・今回の液状化

今回の地震で改めて「液状化」の問題が新潟市を中心に起こっている。何度かお伝えした液状化対策であるが、やはり新築時に行わないととても大きなリスクを常に抱えていることになる。尚、何度もお断りするが、個人の価値観が住宅の敷地の優先順を決定するので、液状化しやすい土地を選ぶこともあって良い。これは土砂災害特別警戒区域等と違い生命の危機に直結することが低いためである。今回の地震でもわかるとおり上物をしっかり造っていれば、液状化での多くの被害は家が傾くことで全壊はするが、倒壊には至らないことがほとんどであるため、人命に関わることは少なく最低限度の安全性を担保できるからである。

続きを読む一方では問題ないので評価は簡単ではない

当事務所の説明用に作られたモックアップに貼られた透湿防水シートのアウトール。この地震で事務所の本棚が3つ倒れ壊れた時に巻き込まれたのを機に、処分することになった。

続きを読む築130年のotomo vie cent リノベ その33 床板はヒノキ

昨日が「今後もリノベは要注意」という題で投稿していながら、こちらのリノベ中の記録を次の日にアップするところが「緑の家」の偏屈さなのである。つまり大事なのは出来るだけ正しい情報の公開。今回は解体が80%程終わったotomo vie centで60年前にリフォームで貼られた床を紹介したい。

続きを読む今後もリノベ(古い建物補修)は要注意か?

近年は、様々な情報が簡単に入るためその情報を厳選すればそれはまるで自身で体験したことのように想像できる。今回はこの令和6年能登半島地震でも様々な情報が発信されている。今回気になったのが下のリンク・・・

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02706/011800051/?n_cid=nbpnxt_mled_km

続きを読む美幸町の家 完成3 細部

わざわざいつもと違う素材の取っ手を使う・・・。

こちらはポリアミド製の取ってである。体が帯電していても(静電気)取っ手に触って「パチッ」としないのと、冷たくないのが特徴である。木の取ってもあるが、オールウッドのドアハンドルがないのに対し、こちらは心棒以外すべてポリアミド製となり色もポリに似合うのでこちらを選択した。

続きを読む美幸町の家 完成1 ALCの魅力

美幸町の家の外壁はALCである。これは以前伊達の家でご紹介したとおり、重くて重厚感のある外壁で、「緑の家」では最もメンテナンスフリーとなる素材である。

続きを読む美幸町の家 完成2 無難なインテリア

平屋で超横断熱UA値0.17w/m2kで耐震等級3、完成気密0.2㎝2/m2とスペックは最高の「緑の家」であるが、あえて勾配天井はしないで無難を追求した「緑の家」となる。勾配天井では梁等が露出すると埃がたまり掃除が必要となるため、最も掃除の必要がない間接照明と平らな天井とにしたが、天井高さは2.6mと高い。

続きを読む運の良さの裏付けが「無難」なのだろう。

「緑の家」は運が良い。そして「無難な」家造りを薦めている。

2004年の中越地震では液状化の起きた地域に1棟、また2007年の中越沖地震では震度6強のほぼ震源地である柏崎市で周囲の建物が軒並み「危険」の貼られる近隣の中、木造部分の被害は皆無で基礎中央部の少しのヒビがあった程度だった。

続きを読む築130年のotomo vie cent リノベ その32 ようやく 新年おめでとう。

ようやく「あけましておめでとうございます」といえる・・・。

昨日恒例の弥彦神社へ拝礼させて頂いた。本来なら三箇日に参るのだが元旦から大きな地震があり、その対応を終えてからとなったが、逆に心から無事に越せて感謝する意味・・・「言祝ぎ」の心境である。とこの文を書いていたら再び地震速報のアラートがなった・・・。

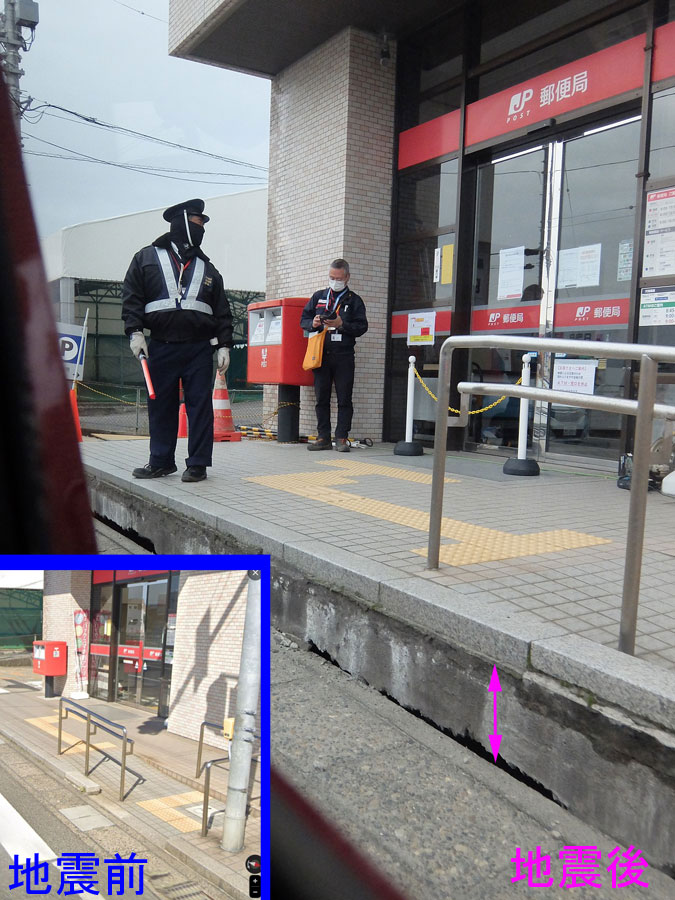

続きを読む郵便局の被害からみる液状化対策

ピンク矢印は陥没の角度を示すが、輪留めが痛々しい。

このブログは「「『緑の家』の外部配管方式は 長期優良住宅標準の基礎貫通型その2」となる。

郵便局が周囲の建物より比較的大きな被害を受けたとのことは様々な報道や、当ブログの写真でわかるとおり。この原因・・・おわかりだろうか?

続きを読む美幸町の家 完成見学会開催

新潟市では今回の地震で液状化をして大変な状況だと思うが、予定通り完成見学会を開催する。特に今回の建物は地盤が悪い地域なので擁壁下にまで地盤改良を施しているほど気を使っているので、特に問題ない。

続きを読む「緑の家」の外部配管方式は 長期優良住宅標準の基礎貫通型

今日、今回の地震で「緑の家」で外構の給排水管の隆起を起こした家の精密測定をするために通った道で見た異常な景色が上の写真。116号下の県道16号でみた郵便局2つはすべて大きな液状化の影響を受けていた。

続きを読む