先日本所リバーサイドの家に足場外し前の検査で伺った。「緑の家」の外観といえば高基礎の他に庇と簾で象徴されるように庇が標準であるが、近年ガルバニュームの価格があがりまた板金加工全般が高い。そのコストダウンができないかと思って昨年アルミ既製品庇の価格を調査すると、現場制作とトントンか安いと思って本所リバーサイドでは指定した。確かにシャープで良い感じである・・・

続きを読む

先日本所リバーサイドの家に足場外し前の検査で伺った。「緑の家」の外観といえば高基礎の他に庇と簾で象徴されるように庇が標準であるが、近年ガルバニュームの価格があがりまた板金加工全般が高い。そのコストダウンができないかと思って昨年アルミ既製品庇の価格を調査すると、現場制作とトントンか安いと思って本所リバーサイドでは指定した。確かにシャープで良い感じである・・・

続きを読む

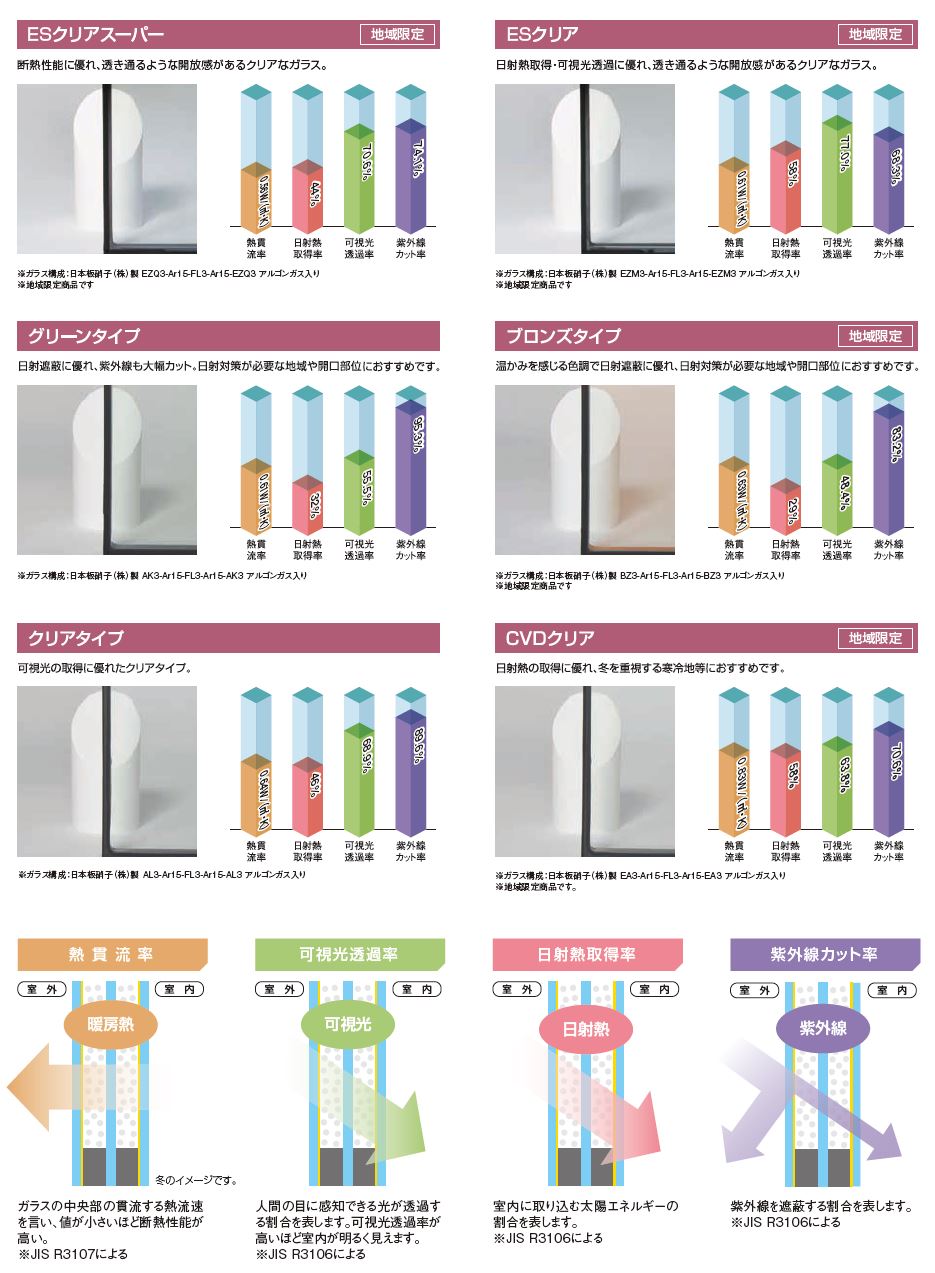

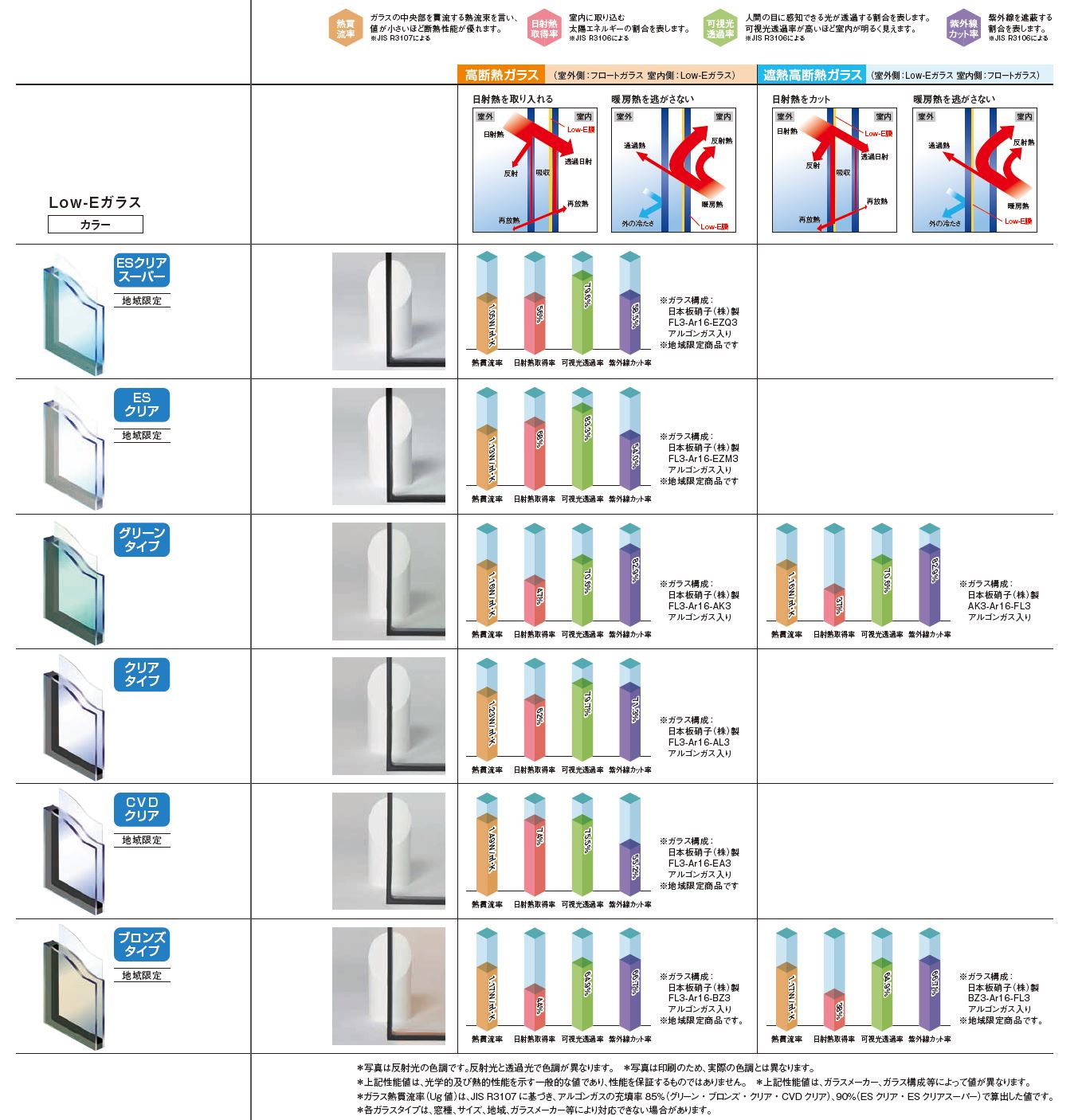

夏になると日射遮蔽が気になる時期だと思う・・・。

情報としては使い古されているが、日射遮蔽ガラスと日射遮蔽装置(ブラインド、簾、レースのカーテン等)を改めて見比べる。

続きを読む

先日10年メンテナンスに伺って、今日追加調査に伺った「緑の家」でのオーナーさんとの会話。

「ご近所さんでうちよりも後に作ったウッドデッキが腐ったので取り壊している家があるが、うちのウッドデッキは腐らないでよかった」

と伺った。

続きを読む

先日本所リバーサイドの基礎の配筋検査に伺った。いつもの「緑の家」のフラットべた基礎でとてもシンプルな配筋であるため、よほどのことがなければ短時間で検査は終わる(概ね1時間)。

続きを読む

「緑の家」では設立当初から土台は集成材である。当初は米ヒバだったが、近年はヒノキの集成材である。この変移はこちらの2016年のブログにあるが、簡単に述べると土台への柱と座金をめり込みが原因である。これを聞いてわからない人は木造の構造を知らないと思っても良いほど基本中の強度の事。

続きを読む

22年ほど経過した北欧製の木製高断熱玄関戸の現在である。「緑の家」が当初からずっと使い続けている高断熱製の玄関戸である。使用する方位などで痛みは違うが、こちらはとても良い具合で経過している。手入れは初期以外はまったくしていないそうである。

続きを読むまず単語の統一から。以前は防風透湿防水シートと呼んでいたが、JIS規格の呼び名に合わせて防風透湿防水シート→透湿防止シートとする。GWに接して使う場合は防風性が大変重要だけれども、「緑の家」みたいに樹脂製板状の断熱材の場合は、防風性の必要は無いので、今後は透湿防水シートとする。

続きを読む

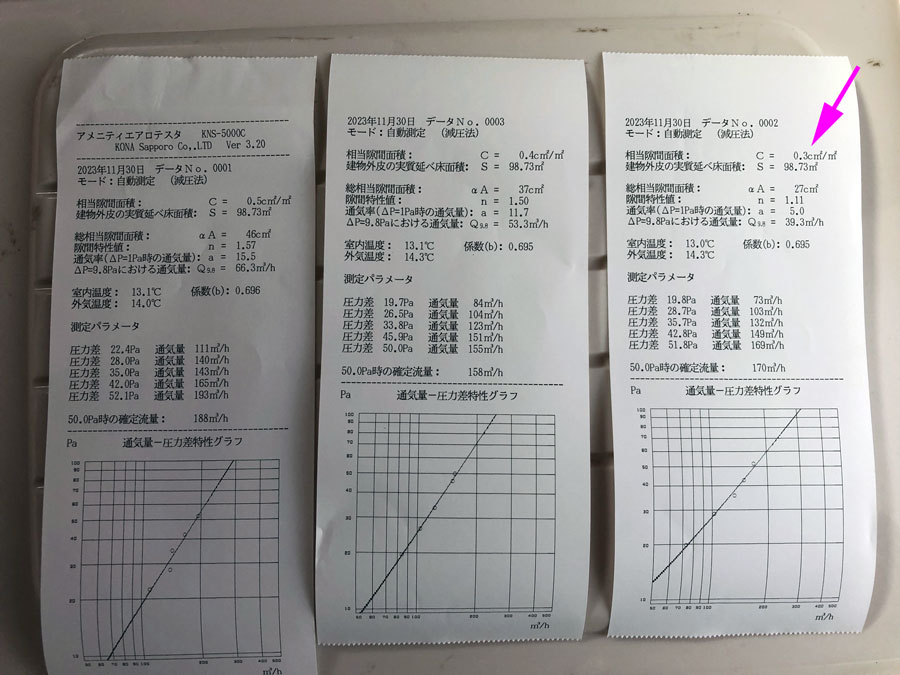

茨城県鹿嶋市で建築中の「緑の家」である鹿嶋市の家が、本日中間気密測定検査が行われ、0.3cm2/m2となった。

続きを読む

電気配線は住宅建築ではほぼ100%必要な設備で、この室内配線はVVFというケーブルで施設されることが99%。しかし随分前から言われているが、このVVFケーブルの設計上の耐用年数は屋内の標準使用で20年から30年とのこと。30年経つと、シースケースの劣化で絶縁が低下し、最悪火災の原因になる。

続きを読むその3は補足説明である。ようやく秋の気配となったこの頃。こんな時だからこれから新築を計画している人は試してほしいことがある。

続きを読む

「緑の家」では1997年から26年間、上のポリエチレンフィルム0.2mmで超高気密住宅を設計している。そしてこれは今後も変わらないと強く思う。この理由はこの6月~9月のブログで度々お伝えしているが、久々に心が震えたので何度も載せる意義はある。

続きを読む

先回の続きである。私のポリシーは住宅の定説を疑って考えることであるため、10年前の提言である風呂CFと同様に、省エネを推奨する方面の方々から猛反発されそうな内容である今回の話題・・・何故遮熱ガラスが良いのか・・・の理由の2番目である。

続きを読む

超高断熱高気密住宅は、冬期お日様を室内にできる限り呼び込み無暖房住宅にすることが一つのステイタスのように言われている。しかしそれは周囲景観に恵まれている家では本当にそうなのだろうか?・・・とまたエコ派から反感をかいそうなつぶやきである。

続きを読む

厚物(24mm以上)の合板を屋根に又は桁上に使う時の手引きとしては一度はよまれた方は多いとおもう。私はつい最近読んだが嗚呼やっぱり記載があるか・・・と改めて感じている。

続きを読むオーブルデザインが2015年に発表した「カビが家の寿命を決める」からもう8年。当時その仮説の結果は20年後にわかると言っていたが、8年後の今、世の中はどうなっているのか。

続きを読む

昨日は再び寺泊の土運び。定休日の今日は朝と夕方仕事。業務が多忙すぎて2日も休むことはできない。基本設計は無論、実施設計と工事監理と目が回りそうである。でもブログ書きは趣味なのでなんとか週3回以上はアップしたい。

続きを読む

昨日の日曜日仕事を終えてから寺泊の旧自宅(現海の家)に向かった。外気温は32度と猛暑の中、西日が強烈に差し込む家族の間の様子を見に行った。

続きを読む

今回の劣化した樹脂サッシを取り替えるのに苦労したのは何時工事をやるかであった。この取り替え話は既に7年前から出ていたが、住んでいて本当に出来るのかが踏み切れない理由であった。

続きを読む

その7では何時ように番外編として本題から外れているが、「気になったこと」をお伝えしたい。

続きを読む

先週、透湿防風防水シートの品質を調査しているIさんに、築31年目を経たサッシ交換のため外壁はがし見学をお声がけしたところ、サンプルを持ち帰って調査するとのこと。さすがは最大手の透湿防風防水シートメーカさんである。

続きを読む

築32年の高断熱高気密住宅を解体して得た結論は・・・

「一般的なポリエチレンフィルム0.2mmによる気密シートもタイベック等の透湿防風防水シートも正しく使えば、冬型、夏型内部結露も特に問題ない」

ということ。特に夏型結露に対し正しく設計・施工していれば海岸部での西日と雨漏れがあった拙宅ような悪環境でも壁内が腐ったりカビたりすることはない。

続きを読む

サッシ交換のためバルコニーのパーゴラを外し始めたのが5月3日。あれから40日経過してサッシがようやく届き、工事が再開されている。場所はご覧のとおり、日本海の真ん前。西日が容赦なく照りつける過酷な環境である。

続きを読む表題の「防止」→「防水」に修正。

「緑の家」では過去殆どの家で透湿防水シートは「タイベック ハウスラップ」(以下タイベックとする)であった。ところが昨年タイベックが生産中止なりタイベックシルバーに統一された。それは良いが価格が3倍近くにもなり、現在の多くの「緑の家」では昨年からフクビのスーパーエアーテックス等タイベック以外となっている。そこで悩む・・・。

続きを読む4月13日10時14分 書き忘れがあったので緑字を加筆修正

9月15日 防湿(気密)シートの31年後の目視した結論を加筆

結論は・・・現時点では家の重要性能である内部結露防止用の防湿シートは、50年の実績ある別貼りポリエチレンフィルムを貼った上で気密測定を行うことが最も無難な施工であると言える。

https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2023/06/29/post-52686/

・・・と先回申し上げた。が、超高断熱住宅を取り組んでいる方の中で最近の考え方は、ポリエチレンフィルムは過去のものとうつっているように見える。しかしあえて強く言うが可変性調湿シートを使うのはまだ早計と私は考えている。

続きを読む

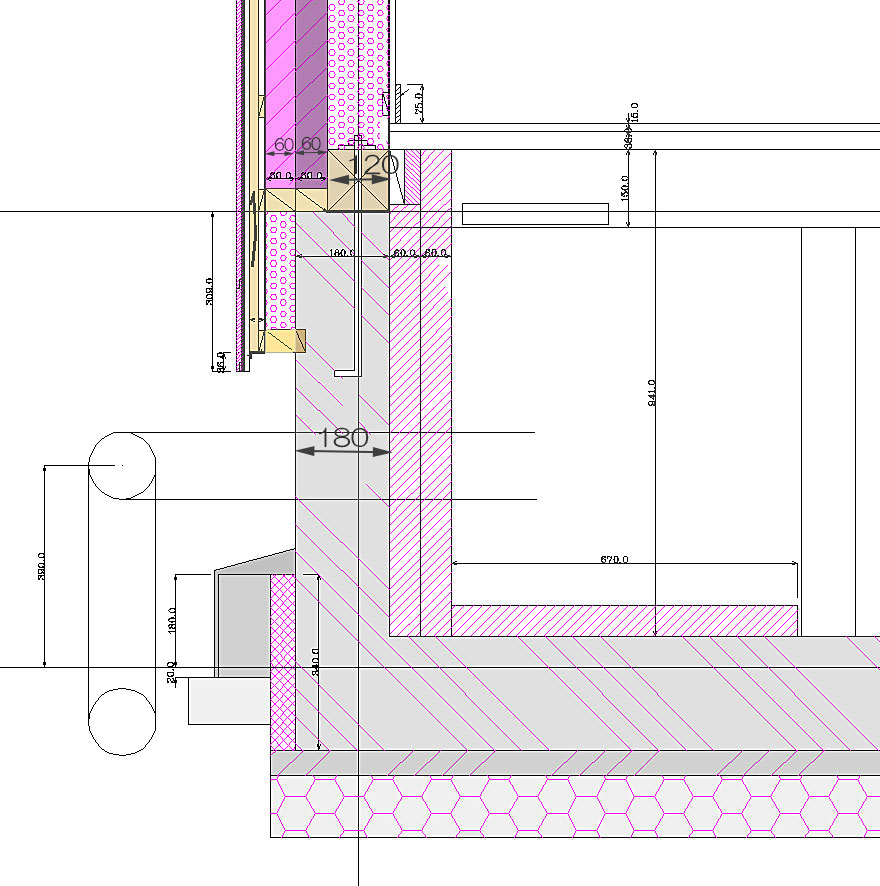

この図は「緑の家」のAsグレードの一般的な基礎と壁の付加断熱120mm。時折この付加断熱をどのように支えるかとのご質問を受ける。よってまずはこの解説から行う。

続きを読む